Содержание

А1. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 1) призванием

А1. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей?

1) призванием варягов

А2. К какому веку относится первое упоминание о Москве?

2) XII в.

А3. Создание единого государства на Руси, в отличие от европейских государств:

4) было ускорено борьбой против внешней угрозы

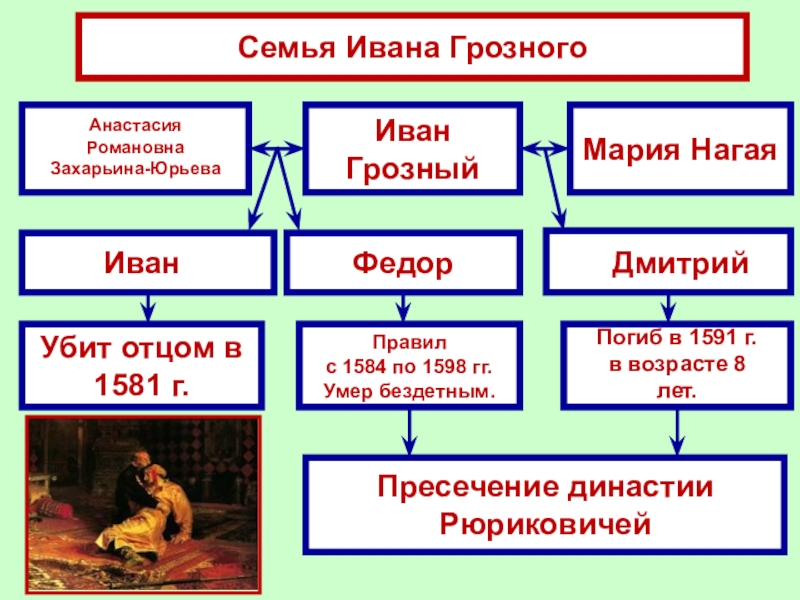

А4. Укажите событие, не относящееся к царствованию Ивана Грозного:

2) Северная война

А5. Освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков в октябре 1612г. произошло:

3) ополчением Минина и Пожарского

А6. Когда произошло сражение, которое Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»?

1) 28 сентября 1708 г. Битва при Лесной

А7. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II?

3) присоединению Крыма

А8. Какие из перечисленных ниже событий относились к движению декабристов?

Какие из перечисленных ниже событий относились к движению декабристов?

4) АВД

А9. Какое событие Отечественной войны 1812г. произошло раньше других?

1) взятие французами Смоленска

А10. Укажите памятник, чьё открытие состоялось в XVIII веке:

1) Медный всадник (Сенатская площадь, Санкт-Петербург)

А11. Царствование Николая I связано с:

1) восстанием декабристов

В1. Расположите в хронологической последовательности следующих правителей Руси/России. Запишите последовательность букв:

Г) Юрий Долгорукий Б) Иван III А) Екатерина II В) Николай I

В2. Установите соответствие между понятием и определением.

А) кормление 3 содержание должностных лиц за счёт местного населения

Б) Земский собор 1.съезд представителей сословий

В) протекционизм 4.политика государства, направленная на поддержку и защиту отечественного производителя

В3. Прочитайте исторический источник.

Один московский князь, собрав свои силы, решился дать отпор Мамаю. И притом не на своём рубеже, а в диком поле, где он заслонил ни один свой удел, а всю Русь

1) Куликовская битва 2) 1380 3) Дмитрий Донской

С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей?

Походом князя Олега на Киев,

Призванием варягов

Крещением Руси

Кто стоял во главе русских войск , одержавших победу на Чудском озере?

Дмитрий Донской

Александр Невский

Святослав Игоревич

Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. бало

Введение срока сыска и возвращения беглых крестьян

Появление новых органов центрального управления-приказов

Введение единого срока крестьянского перехода от одного землевладельца к другому

Введение денежного налога – подушной подати

Аристотель Фиораванти — это

Военный специалист, приглашенный на службу Борисом Годуновым

Путешественник, оставивший записки о Московском государстве

Руководитель отряда интервентов в годы Смуты

Зодчий, строивший соборы Московского Кремля

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите событие, о котором идет речь.

«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе , со своей ордой.

Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом побежали. А наши, думая, что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску.Вот тут-то и случилось чудо пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал. И избавил Бог и Пречистая русскую землю от нехристей… »

Куликовская битва 2) взятие Казани

Стояние на Угре 4) битва на Калке

Кто из названных правителей пришел к власти в результате дворцовых переворотов?

Алексей Михайлович, Петр II

Петр I, Павел I

Екатерина I, Петр III

Елизавета Петровна, Екатерина II

Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» направлена на

Введение системы городского самоуправления

Создание в городах магистратов

Ликвидацию «белых слобод»

4) учреждение коллегий

Предпринятое М. .Барклаем де Толли в июне 1812 г. отступление русской армии предотвратило

.Барклаем де Толли в июне 1812 г. отступление русской армии предотвратило

Захват Смоленска русскими войсками

Захват Москвы

Переправу французских войск через реку Неман

Разгром русских армий в приграничном сражении

Прочтите отрывок из воспоминаний П.И.Анненковой и укажите, как назывались представители общественного движения XIX в., о женах которых говорится в отрывке.

«Из наших дам в Петровском заводе я более всех помню княгинь Волконскую и Трубецкую… От матери я часто слышала, как много выстрадали эти две сильные, преданные женщины, последовавшие первыми за мужьями в Сибирь».

Народники 2) декабристы

Легальные марксисты 4) эсеры

Какое из указанных событий культурной жизни произошло позже всех остальных ?

Создание Н.М.Карамзиным «Истории государства российского»

Проведение С.П.Дягилевым «Русских сезонов» в Париже

Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок

Создание первого в России профессионального театра

В конце XIX — XX вв. Гучковы, Морозовы, Рябушинские были

Гучковы, Морозовы, Рябушинские были

Владельцами крупных предприятий

Художниками-передвижниками

Представителями столбового дворянства

Представителями актёрских династий

Внешняя политика большевиков в 1917- 1920 г. исходила из принципа

Развития мировой социалистической революции

Невмешательства во внутренние дела других стран

Нейтралитета по отношению ко всем странам

Союза с развитыми западноевропейскими странами

Что из названного относится к первым мероприятиям Советской власти?

Восстановление крестьянской общины

2) принятие первого пятилетнего плана

3) заключение коалиции с кадетами

Отделение церкви от государств

Что из перечисленного относится к причинам крестьянских выступлений в

Гг?

Недовольство крестьян введением продналога

Наступление А.И. Деникина на Москву

Негативные последствия продразверстки

Распад коалиции большевиков и левых эсеров

15. Призыв к гражданам «Враг будет разбит, победа будет за нами!» прозвучал в выступлении

Призыв к гражданам «Враг будет разбит, победа будет за нами!» прозвучал в выступлении

М.И. Калинина 7 ноября 1941 г.

И.В.Сталина 3 июля 1941 г.

Г.К.Жукова 6 декабря 1941 г.

В.М.Молотова 22 июня 1941 г.

Свой горящий самолёт на колонну противника в годы Великой Отечественной войны направил экипаж бомбардировщика капитана

А.М. Матросова 2) В.Г. Клочкова

Н.И. Кузнецова 4) Н.Ф. Гастелло

Конституция СССР в послевоенный период была принята, когда руководителем был

Н.С.Хрущева 2) Л.И.Брежнева

Ю.В.Антропова 4) М.С.Горбачева

С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей?

1) походом князя Олега на Киев;

2) призванием варягов;

3) крещением Руси;

4) изданием Русской Правды;

5) нашествием печенегов.

6. Назовите верховное божество восточнославянского языческого пантеона:

1) Велес;

2) Мокошь;

3) Перун;

4) Симаргл;

5) Стрибоᴦ.

7 . При каком князе в 988 году на Руси было принято христианство ?

1) при Ярославе Мудром;

2) при Олеге;

3) при Владимире;

4) при Святославе;

5) при Игоре.

8. В Киевской Руси закупом называли:

1) рядового дружинника;

2) слугу;

3) работника, отрабатывающего долг;

4) пленника, обращенного в рабство;

5) смерда, заключившего договор на определенные работы.

9. Принятие Русью христианства произошло вследствие:

1) распространения новой веры византийскими миссионерами;

2) решения великого князя Киевского;

3) договора с папой Римским;

4) решения вечевых собраний Новгорода и Пскова;

5) крещения княгини Ольги.

10. В ходе полюдья древнерусские князья:

1) собирали дань;

2) провозглашали новые законы;

3) торговали;

4) совершали набеги на соседние земли;

5) вступали в переговоры с правителями соседних государств.

11. Древнейшая русская летопись называлась:

1) Русская Правда;

2) ʼʼПоучение Владимира Мономахаʼʼ;

3) ʼʼСлово о полку Игоревеʼʼ;

4) ʼʼПовесть временных летʼʼ;

5) ʼʼПисаниеʼʼ.

12. Вече – это:

1) вооруженные отряды при князе;

2) общественное устройство, при котором власть принадлежит князю и дружине;

3) племенное собрание, в котором первоначально участвовали все мужчины, а потом только боеспособные;

4) съезд князей для решения важнейших государственных вопросов;

5) народное ополчение.

13. Любечский съезд русских князей (1097ᴦ.) принял решение:

1) об организации похода против половцев;

2) о порядке замещения киевского престола;

3) каждому владеть вотчиной своей и всем совместно охранять Русскую землю;

4) ввести ʼʼурочные летаʼʼ;

5) начать войну с Ливонией.

14. Автор иконы ʼʼТроицаʼʼ:

1) А. Рублев;

Рублев;

2) Ф.Косой;

3) Ф.Грек;

4) неизвестный художник;

5) Сергий Радонежский.

15. Во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера, стоял:

1) Дмитрий Донской;

2) Александр Невский;

3) Святослав Игоревич;

4) Иван Калита;

5) Симеон Гордый;

16. Одним из последствий установления на Руси ордынского владычества стало:

1) сохранение раздробленности русских земель

2) активное проникновение ислама на русские земли

3) экономический подъем городов

4) установление тесных торговых связей с Ближним Востоком и Средиземноморьем

5) утрата культурных ценностей и традиций периода Киевской Руси

17. Чем отличается процесс складывание единого государства на Руси от аналогичных процессов в Европе ?

1) на Руси единое государство сложилось позже, чем в большинстве европейских стран ;

2) на Руси единое государство сложилось раньше, чем в Европе;

3) формирование единого государства происходило на феодальной основе;

4) великокняжескую власть на Руси поддерживали буржуазные слои;

5) складыванию единого русского государства способствовало развитие товарно-денежных отношений.

18. В эпоху Русского централизованного государства новой формой землевладения стала:

1) соседская община;

2) хутор и отруб;

3) поместье;

4) вотчина;

5) имение.

19. Первым самостоятельным московским князем стал:

1) Иван Калита;

2) Юрий Данилович;

3) Даниил Александрович;

4) Александр Невский;

5) Дмитрий Донской.

20. Грамота на княжение, которую русские князья получали у татаро-монгол, называлась:

1) ярлык;

2) баскак;

3) нукер;

4) нойон:

5) ордынский выход.

21. Назовите годы правления Ивана Грозного:

1) 1505-1533;

2) 1598-1605;

3) 1584-1598;

4) 1533-1584;

5) 1462-1505.

22. К числу реформ Ивана Грозного относится:

1) введение патриаршества в России;

2) принятие Соборного уложения;

3) отмена местничества;

4) начало созыва Земских соборов;

5) окончательное оформление крепостного права.

23. Система мер, предпринятая Иваном Грозным для укрепления своей неограниченной власти – это:

1) местничество;

2) нестяжательство;

3) земщина;

4) опричнина;

5) кормление.

24. Сколько лет правила Россией династия Романовых?

1) 204;

2) 304;

3) 404;

4) 504;

5) 604.

25. Самозванцем на российском престоле в XVII в. был:

1) Борис Годунов;

2) Василий Шуйский;

3) Григорий Отрепьев;

4) Сигизмунд II;

5) Владислав.

26. Церковная реформа патриархи Никона привела к:

1) расколу русской православной церкви;

2) союзу Московской патриархии с Ватиканом;

3) укреплению политических позиций церкви;

4) подчинению ʼʼцарстваʼʼ ʼʼсвященствуʼʼ;

5) полностью изменила основы православия.

27. Соборное уложение 1649 ᴦ. предусматривало:

1) введение 15-летнего срока сыска беглых крестьян;

2) введение бессрочного сыска беглых крестьян, окончательное оформление крепостного права;

3) ликвидацию местничества;

4) введение ʼʼЮрьева дняʼʼ;

5) замену кровной мести денежным штрафом.

28. Сословием в России считали:

1) кулачество;

2) духовенство;

3) офицерство;

4) разночинцев;

5) буржуазию.

от призванных варягов до правящей династии • Arzamas

Как скандинавский род стал русской династией

Автор Федор Успенский

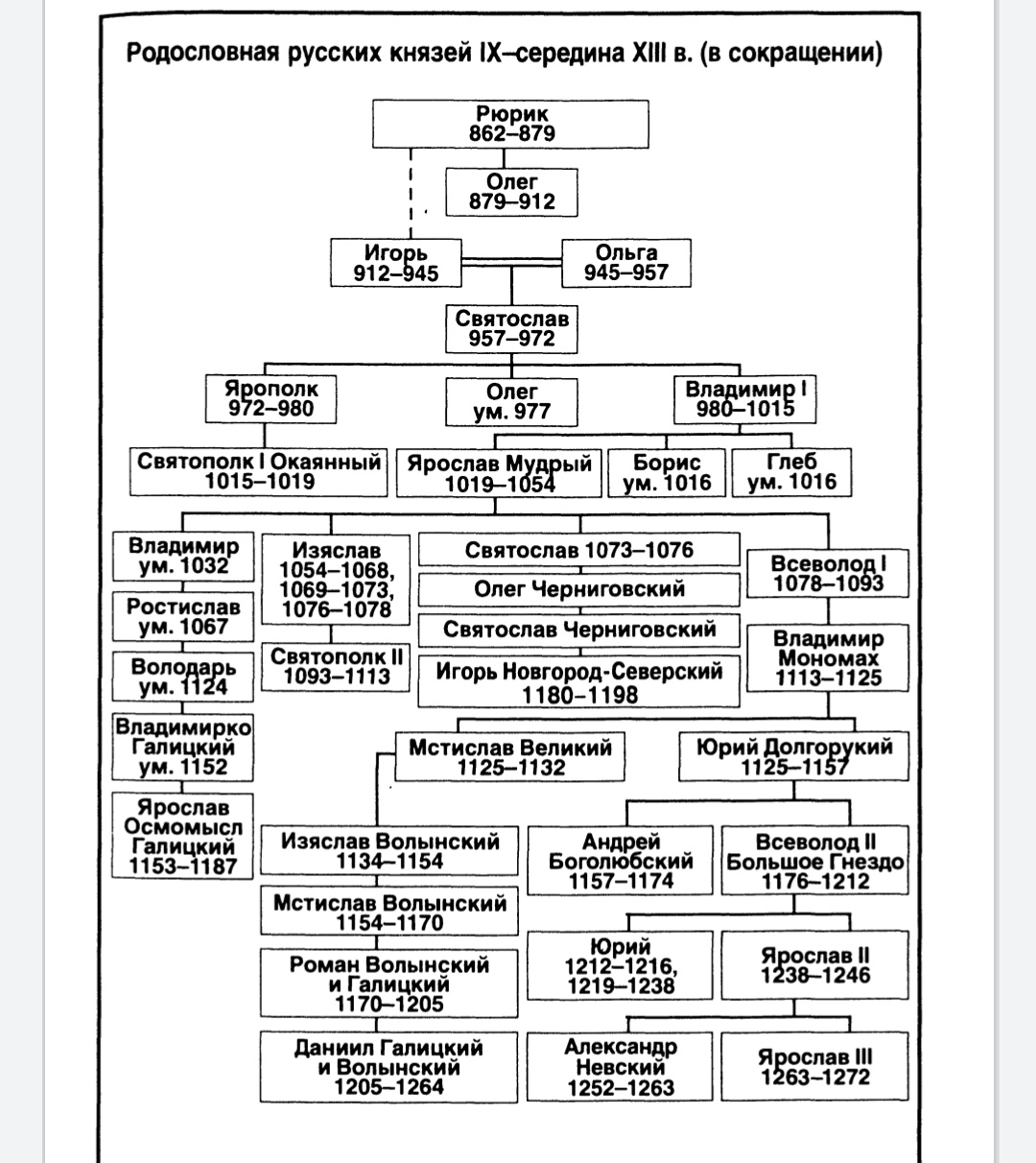

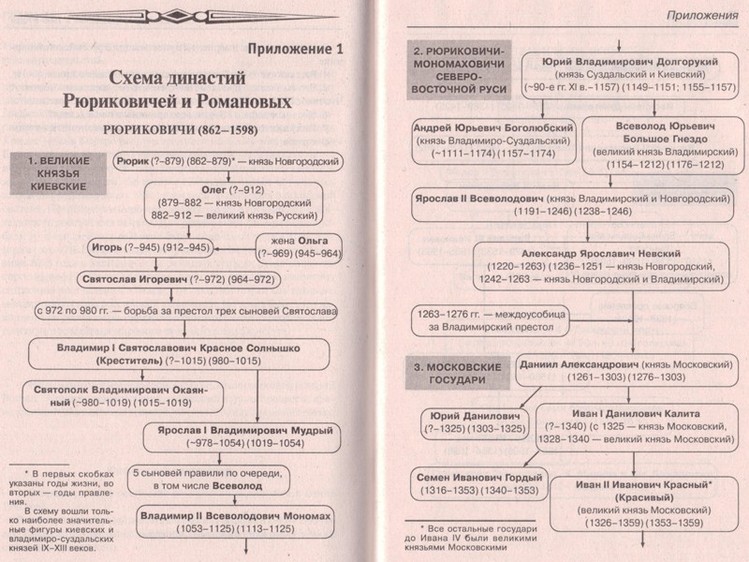

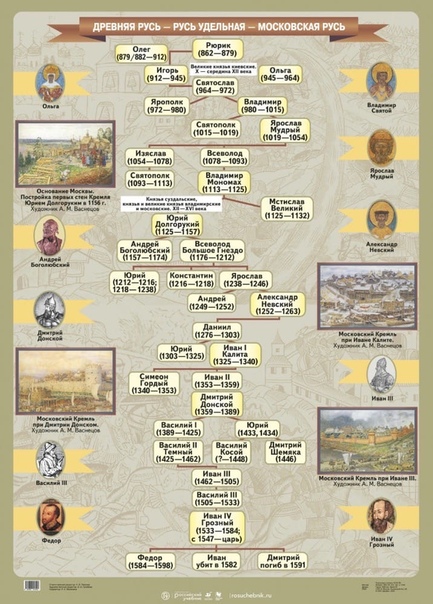

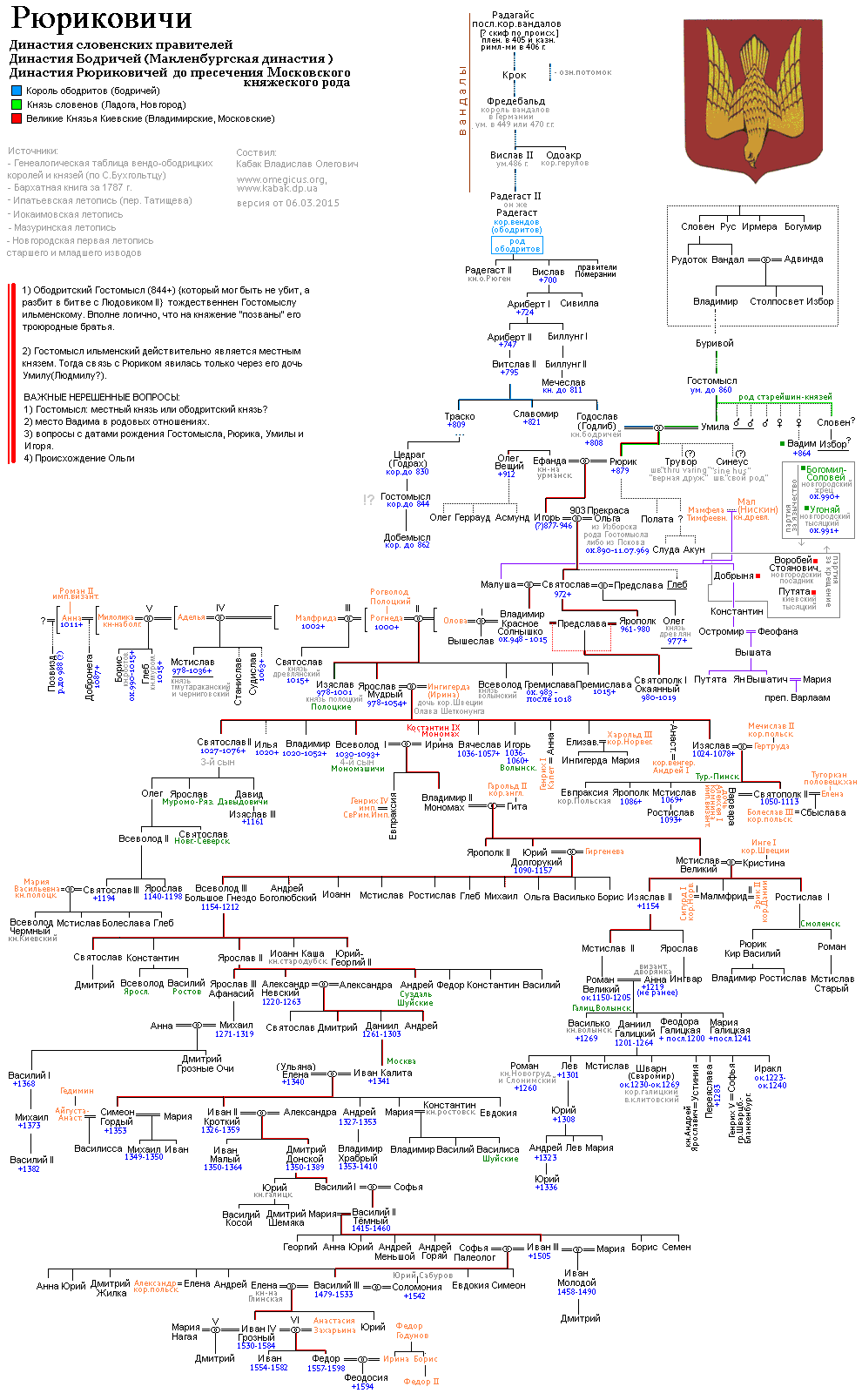

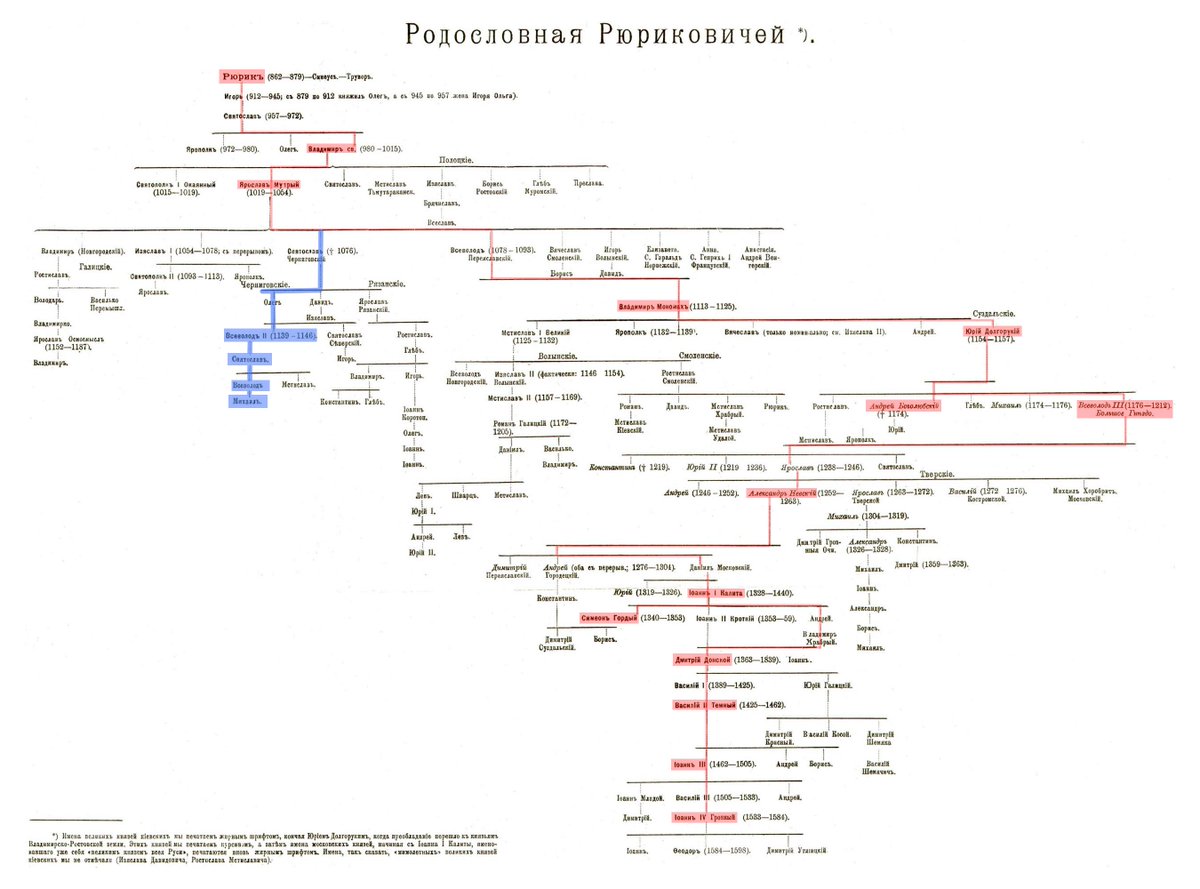

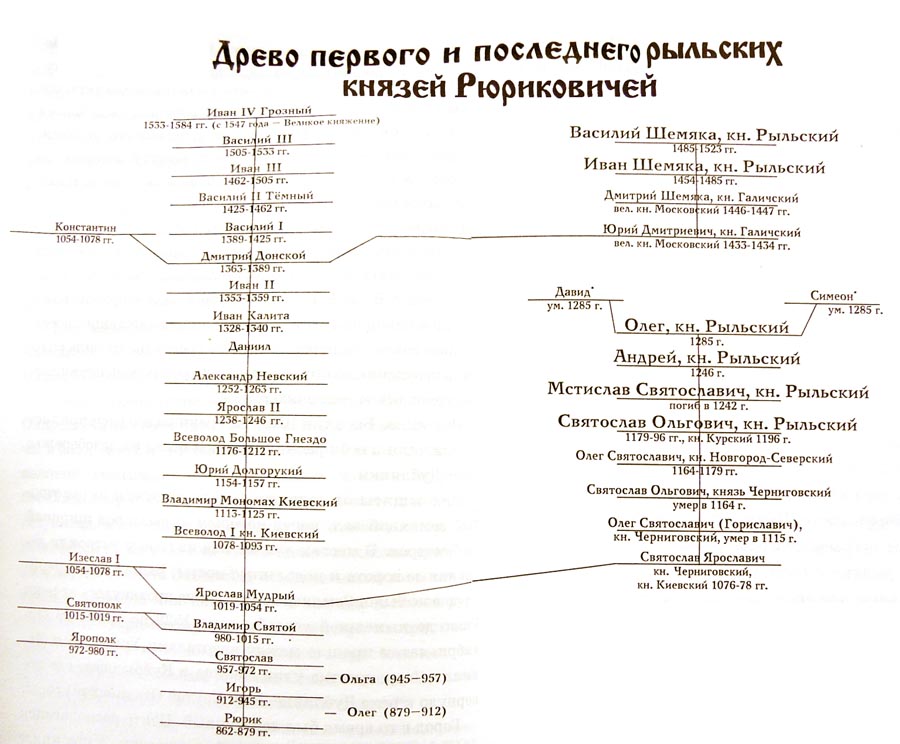

Род Рюриковичей правил на Руси по меньшей мере шесть столетий. Для европейской династии подобное долгожительство — явление необыкновенное. Во всяком случае, в Европе мы не найдем больше ни одной столь же длинной цепочки передачи власти по праву крови, когда государь, царствующий в XVI веке, является прямым потомком князей, владевших этими землями в десятом столетии. Московские великие князья, так же как их предки, жившие лет на 400 раньше, полагали, что наследование по прямой мужской линии настолько надежный и наглядный залог легитимности власти, что ни в каких других подтверждениях своих прав (например, в помазании на царство) они попросту не нуждаются.

Давайте попробуем посмотреть, как из незначительных, на первый взгляд, деталей вырастало чувство династического единства, позволившее одной огромной семье так долго оставаться у власти.

С чего же все начиналось? Русские летописи недвусмысленно сообщают, что Рюрик и его братья Синеус и Трувор были варягами, которых славяне призвали на княжение. Слова «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» известны даже тем нашим современникам, чьи познания в средневековой истории весьма ограниченны. Много столетий утверждение о скандинавском происхождении правящего рода нисколько не смущало ни русских книжников, ни их аудиторию, включавшую, без сомнения, и самих князей. Во всяком случае, это сообщение веками совершенно безболезненно переходило из одного древнерусского источника в другой. Так называемый норманнский вопрос — специальное беспокойство о том, что у истоков государства, у истоков правящего рода стоят иноземцы — возник гораздо позже, лишь в XVIII веке; изучать его стоит, таким образом, именно как феномен культурного сознания Нового времени. Людей же Средневековья подобные проблемы совершенно не тревожили. Более того, правители самых разных стран, от англосаксонских королей до Ивана Грозного, были склонны изобретать для себя предков — представителей иностранных династий, например, провозглашать таковыми кого-нибудь из римских императоров — чтобы продлить собственную генеалогию и добавить легитимности своему праву на власть.

Имена трех братьев, явившихся на Русь, недвусмысленно свидетельствуют об их скандинавском происхождении: Рюрик — это Hrœrekr; Трувор — это, скорее всего, Þórvarðr. Несколько сложнее дело обстоит с именем Синеус, но и здесь мы можем предположить, вслед за другими исследователями, что за этим странным образованием скрывается скандинавское имя Signjótr. Однако никаких более конкретных сведений о том, из какой именно области Скандинавии пришли эти братья, с кем на родине они состояли в родстве, из древнерусских источников извлечь невозможно, что, вообще говоря, для варягов чрезвычайно странно. История о любом человеке, играющем хоть сколько-нибудь заметную роль в обществе, непременно должна была содержать упоминание имен его ближайших предков. Более того, рассказ о нраве этих предков вполне мог заменять рассуждения о его собственных достоинствах и недостатках, ведь и те и другие, согласно законам скандинавского прозаического повествования, были неизбежным проявлением характера кого-то из старших родичей, который как бы оживал, просыпался в потомке.

Почему же в древнерусском историческом повествовании не нашлось места генеалогическому преданию о человеке, которому суждено было стать основателем шестисотлетней династии? Ответ на этот вопрос, по-видимому, должен быть двоякого рода. С одной стороны, Рюрик и его братья, пришедшие на Русь, по выражению летописца, «с родом своим», были, по всей очевидности, не единственной скандинавской семьей переселенцев, получившей здесь властные права. На страницах летописи упоминания о таких знатных семьях Х века попадаются довольно редко, однако мы знаем все же, что в Киеве сидели скандинавы Аскольд и Дир, которые то ли состояли в дальнем родстве с Рюриком, то ли вовсе не были его родственниками. Откуда-то — возможно, из Пскова — была в свое время приведена обладательница скандинавского имени Ольга, ставшая женой Рюрикова сына Игоря, а это с большой вероятностью означает, что где-то в тех краях обреталось скандинавское семейство, чье могущество и богатство были вполне сопоставимы с теми, что были у ближайших потомков Рюрика. Мы знаем также, что какое-то время спустя в Полоцке княжит варяг Рогволод, за дочь которого будут соперничать правнуки Рюрика Ярополк и Владимир. Город Туров же, по словам летописца, был назван по имени правившего там скандинава Тура (Þórir).

Мы знаем также, что какое-то время спустя в Полоцке княжит варяг Рогволод, за дочь которого будут соперничать правнуки Рюрика Ярополк и Владимир. Город Туров же, по словам летописца, был назван по имени правившего там скандинава Тура (Þórir).

Наконец, в договорах Руси с Византией, замечательных дипломатических документах, сохранившихся в составе русских летописей, мы находим упоминание множества скандинавских имен, например Улеб, Карл, Фарлаф, Стегги. Обладатели этих антропонимов могли не только быть послами в Константинополе, но и сидя дома, на Руси, сами отправлять туда своих представителей, располагая, таким образом, властными правами, лишь немногим уступавшими тем, что были у Рюриковичей.

Иными словами, те, кто потом оказался родоначальниками династии, поначалу были лишь одной из многих варяжских семей, правивших на Руси, и сохранять какую-либо особую память именно об их генеалогической истории поначалу не имело смысла.

С другой стороны (и это не менее важно с точки зрения истории правящего рода), буквально через одно-два поколения, приобретая все большую власть, Рюриковичи начинают ощущать эту землю как свою новую родину. Они принимают новую точку отсчета в своей семейной истории; от истории же скандинавской все больше дистанцируются. Что дает нам основание для столь определенных утверждений? Прежде всего это изменения, произошедшие в их именах.

Они принимают новую точку отсчета в своей семейной истории; от истории же скандинавской все больше дистанцируются. Что дает нам основание для столь определенных утверждений? Прежде всего это изменения, произошедшие в их именах.

В тот день, когда сыну князя Игоря и княгини Ольги, обладателей сугубо скандинавских имен, было дано славянское имя Святослав, произошла своеобразная антропонимическая революция: стало ясно, что этот род окончательно переориентировался и в Скандинавию возвращаться не собирается. Хронологически событие это совпало с очень важным этапом превращения семьи в династию. При Святославе и его сыновьях наследники Рюрика еще не единственные, кто правит на Руси, но первое место во властной системе отныне принадлежит именно им.

Принципы выбора династических имен стали важнейшей составляющей публичной и обиходной жизни правящего дома Рюриковичей на все последующие столетия. Очень рано имена для русских князей становятся чем-то вроде неотчуждаемого имущества, право на владение которым тесно связано с правом на власть. В домонгольское время чаще всего у них были двусоставные славянские имена, такие как Ярослав, Мстислав, Ярополк, Владимир, Изяслав; встречались и имена скандинавские: прежде всего Игорь, Олег, Ольга. Этническая природа имени, в сущности, не имела значения; главное — его должен был носить кто-то из предков, уже правивших в этой стране. Всяческие инновации в области имянаречения были крайне редки. Именно пресловутый консерватизм именослова правящей династии позволяет оценить всю значимость того момента, когда в Х веке ее представители решились дать своим детям новое для нее имя Святослав, а в следующем поколении появились еще и Ярополк и Владимир.

В домонгольское время чаще всего у них были двусоставные славянские имена, такие как Ярослав, Мстислав, Ярополк, Владимир, Изяслав; встречались и имена скандинавские: прежде всего Игорь, Олег, Ольга. Этническая природа имени, в сущности, не имела значения; главное — его должен был носить кто-то из предков, уже правивших в этой стране. Всяческие инновации в области имянаречения были крайне редки. Именно пресловутый консерватизм именослова правящей династии позволяет оценить всю значимость того момента, когда в Х веке ее представители решились дать своим детям новое для нее имя Святослав, а в следующем поколении появились еще и Ярополк и Владимир.

Примерно в ту же пору — условно говоря, во второй половине X и в начале XI века — происходит становление системы правил имянаречения, присущих именно русскому правящему дому и отличающих его от всех европейских династий. Прежде всего надолго воцаряется запрет называть новорожденных именами живых прямых предков, отца и деда. Запрет этот как таковой был, по-видимому, вывезен Рюриковичами со своей скандинавской родины, но в этом отношении они оказались, что называется, святее папы римского: в ту пору, когда в скандинавском обиходе (сначала в Дании, а потом в Швеции и Норвегии) правители начинают все чаще давать сыновьям свои собственные имена ради демонстрации наследственного характера их власти, русские князья по-прежнему избегают этого, казалось бы, столь выигрышного приема, позволяющего сразу же обозначить будущего наследника. На Руси сохраняется такой порядок, когда живой глава рода, дед или отец, дает ребенку имя умершего предка — таким образом новорожденный как бы становится звеном в цепи семейной преемственности, включающей правителей настоящего, прошлого и будущего.

Запрет этот как таковой был, по-видимому, вывезен Рюриковичами со своей скандинавской родины, но в этом отношении они оказались, что называется, святее папы римского: в ту пору, когда в скандинавском обиходе (сначала в Дании, а потом в Швеции и Норвегии) правители начинают все чаще давать сыновьям свои собственные имена ради демонстрации наследственного характера их власти, русские князья по-прежнему избегают этого, казалось бы, столь выигрышного приема, позволяющего сразу же обозначить будущего наследника. На Руси сохраняется такой порядок, когда живой глава рода, дед или отец, дает ребенку имя умершего предка — таким образом новорожденный как бы становится звеном в цепи семейной преемственности, включающей правителей настоящего, прошлого и будущего.

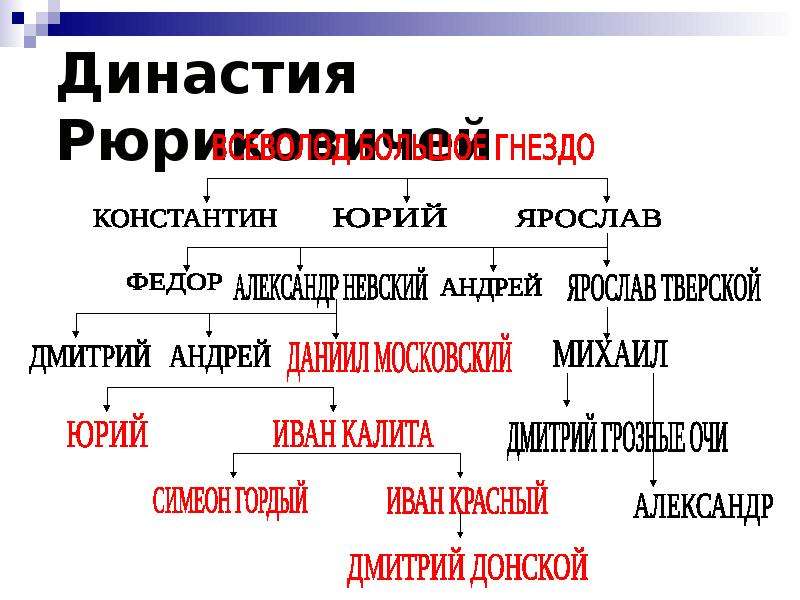

Должна ли власть передаваться по вертикали (от отца к сыну) или по горизонтали (от брата к брату)? Горизонтальный путь наследования, более архаичный и весьма долго практиковавшийся Рюриковичами, вызывал немало сложностей. Как обустроить, например, переход власти от одного поколения к другому? Как распределить власть между многочисленными сыновьями нескольких князей-братьев?

Как обустроить, например, переход власти от одного поколения к другому? Как распределить власть между многочисленными сыновьями нескольких князей-братьев?

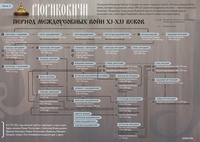

Пока правящая семья невелика, механизм наследования относительно прозрачен, но как только она начинает разрастаться — а именно это и происходит с родом Рюриковичей, — отчетливость «справедливого» порядка распределения власти, каким бы он ни был, неизбежно утрачивается. В XII веке на исторической арене действуют одновременно множество молодых дядьев и подросших племянников, троюродных и четвероюродных братьев, детей, родившихся от одного отца, но разных матерей, кровных родичей по мужской и женской линии, свойственников, у которых вот-вот должны появиться общие внуки; и все они — полноценные представители правящего рода. Соперничество между ними неизбежно, причем едва ли не каждая семья, каждый князь получает возможность трактовать идею старшинства в свою пользу.

Историю династии Рюриковичей со второй половины XI века можно представить как череду непрекращающихся конфликтов, но на самом деле ее скорее следует трактовать как эпоху приобретения навыков, позволяющих эти конфликты урегулировать. Попробуем хотя бы бегло посмотреть, что же это были за навыки и с какими трудностями они позволяли справляться.

Попробуем хотя бы бегло посмотреть, что же это были за навыки и с какими трудностями они позволяли справляться.

Одним из первых казусов, связанных с легитимностью власти, был казус незаконнорожденного. Известно, что в самых разных правящих домах средневековой Европы мог внезапно возникнуть вопрос о правах бастардов — сыновей правителя, рожденных вне брака. Династия Рюриковичей столкнулась с этой проблемой еще до принятия христианства, а первым бастардом, претендующим на власть, оказался не кто иной, как будущий креститель Руси Владимир Святой. В Северной Европе (как в Скандинавии, так, по-видимому, и на Руси того времени) «настоящим» браком мог считаться лишь союз между свободными мужчиной и женщиной, заключенный с разрешения родичей последней. Владимир же был сыном служанки-пленницы, ключницы Малуши, и с точки зрения правовых норм, распространяющихся на обычных людей, полноценным наследником своего отца он быть не мог. Именно такую точку зрения выразила Рогнеда (Ragnheiđr), дочь полоцкого князя Рогволода (Ragnvaldr), когда Владимир к ней посватался. Она произнесла, согласно летописи, роковую фразу «Не хочу розути робичича (то есть сына рабыни), но Ярополка хочу», отдавая предпочтение Владимирову старшему брату Ярополку, о матери которого мы решительно ничего (ни дурного, ни хорошего) не знаем.

Она произнесла, согласно летописи, роковую фразу «Не хочу розути робичича (то есть сына рабыни), но Ярополка хочу», отдавая предпочтение Владимирову старшему брату Ярополку, о матери которого мы решительно ничего (ни дурного, ни хорошего) не знаем.

Владимиру предстояло доказать, что законы наследования, не отменяемые для обычных людей, на князя не распространяются, и он продемонстрировал это весьма успешно, захватив Рогнеду, а заодно и княжество ее отца, силой, а затем одолев своего брата и заполучив власть над Киевом. Совершенное при этом убийство владетеля Полоцка Рогволода привело впоследствии к затяжному династическому конфликту; впрочем, летописец-повествователь вовсе не считает Владимира его виновником. В повествовании происходит своеобразная инверсия: коль скоро Владимиру удалось добиться единоличной власти над страной, стало быть, он настоящий князь, подлинный сын своего отца, и вопрос о законности его происхождения теряет смысл.

Чрезвычайно острой для русской династической жизни домонгольской поры оказалась еще одна проблема — конкуренция горизонтального и вертикального принципов наследования власти, проблема, непосредственно касающаяся дядьев и племянников. Условно можно назвать ее казусом изгоя, и восходит она опять-таки к эпохе Владимира Святого. Владимир при жизни наделил своего сына Изяслава полоцкой землей — той самой, которой владел дед княжича по материнской линии, убитый князь Рогволод.

Условно можно назвать ее казусом изгоя, и восходит она опять-таки к эпохе Владимира Святого. Владимир при жизни наделил своего сына Изяслава полоцкой землей — той самой, которой владел дед княжича по материнской линии, убитый князь Рогволод.

В летописи с этим отделением полоцкого наследства связывается целый романтический сюжет, древнерусскому летописанию совсем не свойственный. Рогнеда упрекает мужа в том, что он, некогда погубивший ее родителей ради брака с ней, теперь пренебрегает ею, и пытается убить Владимира. Владимир обрекает ее на тайную казнь, но ради Изяслава, по наущению матери появившегося с обнаженным мечом в руках, щадит жену и отправляет обоих в Полоцк, что якобы и кладет начало вражде полоцких князей со всеми остальными родичами. Этот рассказ, составленный в конце 1120-х годов, — довольно редкий для русского летописания образчик целенаправленной мифологизации собственной истории. Он говорит, например, об изначальном и фатальном противостоянии «Рогволожьих внуков» и «Ярославлих внуков», тогда как на деле — и это ни для кого не было тайной — Ярослав Владимирович был рожден Рогнедой и, соответственно, был таким же внуком Рогволода, как и Изяслав Полоцкий. Прямыми потомками Рогволода были все без исключения Рюриковичи, жившие в XII столетии.

Прямыми потомками Рогволода были все без исключения Рюриковичи, жившие в XII столетии.

В чем же, однако, состояла подлинная подоплека коллизии с полоцкими князьями? Изяслав умер при жизни своего отца Владимира, и его сын Брячислав, хоть и принадлежал по рождению к старшей ветви, ничего дополнительного после смерти деда не получил. Междоусобная борьба между сыновьями Владимира, которую выиграл Ярослав Мудрый, как будто не оставляла Брячиславовым потомкам никакой надежды на киевский стол, однако в дальнейшем Всеслав Брячиславич оказывается самым грозным соперником сыновей Ярослава Мудрого, а память о нем живет в течение столетий. Для автора «Слова о полку Игореве», например, он — величественная, грозная и таинственная фигура, одно из главных олицетворений славного прошлого всего рода. В летописи же рассказывается, как за совершенное Всеславом в XI столетии разграбление Новгорода некий князь внезапно решает мстить его потомку век спустя после этого события. За столь редкой и неожиданной живучестью исторической памяти со всей очевидностью стоит память о родовом старшинстве — то ли утраченном, то ли попросту не воплотившемся.

В следующих поколениях подобное поражение в династических правах вновь и вновь подстерегало каждого рано осиротевшего князя, принадлежавшего к любой ветви рода. Старший сын Ярослава Мудрого Владимир умирает при жизни отца. И его потомки, как и сын Изяслава Полоцкого, не получают после смерти деда того, что могло бы достаться в наследство их отцу. Такая обделенность обрекла их на бесконечные войны со своими дядьями и двоюродными братьями. Вообще говоря, нежелание дядьев считаться с правами рано осиротевших племянников в конце XI века оказывается причиной возникновения львиной доли внутридинастических конфликтов. В начале же XII века было изобретено средство, позволяющее подобные ситуации предотвратить.

Взрослые родные братья начинают заключать между собой что-то вроде стандартных договоров: если кто-то из них умрет прежде, чем его сыновья вырастут, оставшийся в живых должен стать малолетним племянникам «в отца место», а когда те подрастут, обеспечить их властные интересы. Такой договор был, по-видимому, заключен, например, между братьями Юрием Долгоруким и Андреем Добрым. И после смерти Андрея Юрий честно старался добыть для своего племянника Владимира Андреевича город, а не преуспев в этом, предложил тому другие земли — так сказать, взамен.

Такой договор был, по-видимому, заключен, например, между братьями Юрием Долгоруким и Андреем Добрым. И после смерти Андрея Юрий честно старался добыть для своего племянника Владимира Андреевича город, а не преуспев в этом, предложил тому другие земли — так сказать, взамен.

Договоры между братьями, улаживающие судьбу их сыновей, являлись как бы следствием и продолжением завещания их отца — развивалась некоторая структура, детально распределяющая наследство и власть и охватывающая три поколения одной княжеской семьи. Своеобразной же печатью на таком договоре братьев становилось не что иное, как имянаречение. Очередной родившийся после заключения договора мальчик, один из младших сыновей в семье, получал имя своего дяди, того, кто должен был покровительствовать новорожденному и его братьям, если они лишатся отца.

Замечательным образом договоренности такого рода решали еще одну проблему в династической жизни: они защищали интересы не только младших, но и старших членов рода. Дело в том, что в практике наследования власти у Рюриковичей с определенного времени, а именно первых десятилетий XII века, наметилась еще одна тенденция: для князя, совершающего восхождение по своеобразной иерархической лестнице, на верхних ее ступенях серьезным препятствием оказывалось отсутствие сыновей-наследников. Такой князь, конечно, не лишался власти, но шансов удержать старший стол, киевский или черниговский, например, у него было весьма немного. Полностью спасти положение могли подросшие племянники, если только символически признавали бездетного дядю своим отцом.

Дело в том, что в практике наследования власти у Рюриковичей с определенного времени, а именно первых десятилетий XII века, наметилась еще одна тенденция: для князя, совершающего восхождение по своеобразной иерархической лестнице, на верхних ее ступенях серьезным препятствием оказывалось отсутствие сыновей-наследников. Такой князь, конечно, не лишался власти, но шансов удержать старший стол, киевский или черниговский, например, у него было весьма немного. Полностью спасти положение могли подросшие племянники, если только символически признавали бездетного дядю своим отцом.

Династия, таким образом, создавала свои, ей одной присущие микротрадиции урегулирования отношений между кровными родственниками. Существенно, что никакой цели централизации, сосредоточения власти в одних руках династическая стратегия не предполагала: речь шла о сохранении родового единства и многоступенчатой иерархии.

Между тем род разрастался с каждым поколением, и коллизии, связанные со столкновениями ближайших кровных родичей, сменялись борьбой между целыми группировками далеко разошедшихся родовых ветвей. Средством разрешения конфликтов такого рода становился внутридинастический брак. В родовом обществе, где статус, возможности, характер и судьба человека в столь большой степени предопределяются его кровными связями, брак, вообще говоря, является одним из главных средств освоения мира, превращения чужого в свое. К тому же для средневековых правителей матримониальный союз с ближайшими соседями — самое надежное средство создания военной коалиции, объединения земель, расширения политических горизонтов в целом. Однако очень скоро все близкие соседи оказываются в родстве между собой, ограничения же на такого рода браки существуют в любой традиции, и дозволенное вступает в некоторое перманентное противоречие с выгодным и желательным.

Средством разрешения конфликтов такого рода становился внутридинастический брак. В родовом обществе, где статус, возможности, характер и судьба человека в столь большой степени предопределяются его кровными связями, брак, вообще говоря, является одним из главных средств освоения мира, превращения чужого в свое. К тому же для средневековых правителей матримониальный союз с ближайшими соседями — самое надежное средство создания военной коалиции, объединения земель, расширения политических горизонтов в целом. Однако очень скоро все близкие соседи оказываются в родстве между собой, ограничения же на такого рода браки существуют в любой традиции, и дозволенное вступает в некоторое перманентное противоречие с выгодным и желательным.

Русские князья домонгольского времени находились здесь в особенно нелегком положении. С одной стороны, все они изначально происходили от общего предка, состояли в кровном родстве. С другой — на эту эпоху и в Западной, и в Восточной церкви пришлось ужесточение церковных норм, касающихся брака. В Византии постепенно под запретом оказались союзы между родственниками до седьмого колена включительно. Это означало, что, скажем, на своей четвероюродной сестре жениться было можно, а уже брак с троюродной сестрой или даже с троюродной племянницей, не говоря о более близких родственницах вроде двоюродной сестры, считался недопустимым. В результате русские князья придерживались несколько более архаичной и более мягкой системы, когда запрещены были браки только до шестой степени родства включительно, зато эти запреты соблюдались ими весьма последовательно. Нельзя было жениться не только на близких родственницах, но и на свойственницах, на сестре жены своего двоюродного брата, например. Подобные ограничения в сочетании с теми очевидными практическими выгодами, которые давали браки с представителями собственной династии, создавали сложную систему матримониальных союзов, в которой не должно было оставаться незаполненных клеточек.

В Византии постепенно под запретом оказались союзы между родственниками до седьмого колена включительно. Это означало, что, скажем, на своей четвероюродной сестре жениться было можно, а уже брак с троюродной сестрой или даже с троюродной племянницей, не говоря о более близких родственницах вроде двоюродной сестры, считался недопустимым. В результате русские князья придерживались несколько более архаичной и более мягкой системы, когда запрещены были браки только до шестой степени родства включительно, зато эти запреты соблюдались ими весьма последовательно. Нельзя было жениться не только на близких родственницах, но и на свойственницах, на сестре жены своего двоюродного брата, например. Подобные ограничения в сочетании с теми очевидными практическими выгодами, которые давали браки с представителями собственной династии, создавали сложную систему матримониальных союзов, в которой не должно было оставаться незаполненных клеточек.

Трудно поспорить с тем, что династический брак почти всегда имел политическую подоплеку, знаменовал заключение мира между враждующими ветвями рода или создавал надежную почву для будущей военной коалиции. С другой стороны, сами по себе политические замыслы подобного рода могли строиться в зависимости от того, за кого из Рюриковичей князь мог отдать свою дочку, не нарушая предписаний Церкви.

С другой стороны, сами по себе политические замыслы подобного рода могли строиться в зависимости от того, за кого из Рюриковичей князь мог отдать свою дочку, не нарушая предписаний Церкви.

В конце XI столетия род разросся достаточно, чтобы внутридинастические браки стали возможными в принципе. Но одного только подозрения, что Изяслав Ярославич, сын Ярослава Мудрого, собирается прибегнуть к этому средству и обручить одного из своих отпрысков с кем-то из детей Всеслава Полоцкого, хватило для того, чтобы родные братья изгнали самого Изяслава с киевского стола — столь могущественным политическим оружием показалась тогда самая возможность подобного брака. В следующем поколении женитьба сына Всеслава Полоцкого на внучке Изяслава Ярославича, возможно, привела к политическому убийству: она стоила жизни отцу невесты, Ярополку Изяславичу.

Чуть позднее, когда внутридинастический брак превращается в нечто более рутинное и обиходное, становится очевидно, что это не панацея, что его миротворческие возможности не безграничны и недавние матримониальные узы, как и кровное родство, не дают гарантии от военных и политических столкновений. Известна, например, история, когда в самом конце XII века Роман Мстиславич Галицкий, расставаясь со своей женой, постриг в монахини не только ее, но и тещу, а заодно и тестя, киевского князя Рюрика Ростиславича. Тем не менее в большинстве случаев наличие брачных уз даже в ситуации военного конфликта делало очевидной необходимость примирения.

Известна, например, история, когда в самом конце XII века Роман Мстиславич Галицкий, расставаясь со своей женой, постриг в монахини не только ее, но и тещу, а заодно и тестя, киевского князя Рюрика Ростиславича. Тем не менее в большинстве случаев наличие брачных уз даже в ситуации военного конфликта делало очевидной необходимость примирения.

В летописи мы находим очень трогательное описание того, как Всеволод Большое Гнездо выдает замуж свою восьмилетнюю дочь, как родители плачут о ней, провожают часть пути, как будущий тесть дарит ей еще до свадьбы город Брягин, хотя маленькая княжна едва ли могла оценить такой подарок. Жениху, сыну князя Рюрика Ростиславича, было около 14 лет — так что отцы новобрачных дожидались, чтобы хотя бы один из предназначенных для брака детей достиг разрешенного Церковью возраста. Тогда-то, закрывая глаза на малолетство невесты, они и скрепили свадьбой свое стремление к политическому объединению. Еще моложе была, судя по всему, Феодора Романовна, когда отец, Роман Мстиславич, отдал ее замуж за незаконного сына Владимира Галицкого. Однако князья-отцы очень скоро поссорились, и Роман попросту отобрал дочку у семьи ее мужа. Вторичное же замужество для нее в такой ситуации оказывалось, по-видимому, совершенно невозможным — во всяком случае, в пределах Руси.

Однако князья-отцы очень скоро поссорились, и Роман попросту отобрал дочку у семьи ее мужа. Вторичное же замужество для нее в такой ситуации оказывалось, по-видимому, совершенно невозможным — во всяком случае, в пределах Руси.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной интересной особенностью династии Рюриковичей, связанной с браками. Русский князь не мог жениться на женщине, побывавшей замужем за другим русским князем, — не только на разведенной (развод был редкостью), но и на вдове. Княжны, отданные замуж за иностранного правителя, овдовев, как правило, вновь выходили замуж; мужчины Рюриковичи, потеряв жену, почти непременно вступали во второй, а нередко и в третий брак; для русской княгини же такая возможность была закрыта. Возможно, это ограничение, наложенное на себя самими Рюриковичами, связано, с одной стороны, с каноническим запретом жениться на вдове своего брата, а с другой — с особым типом осмысления собственной родовой общности, когда все князья одного поколения, в сколь бы отдаленном родстве они ни состояли, числили себя братьями.

Определенную роль тут мог сыграть и, так сказать, негативный прецедент, когда Владимир Святой взял в жены вдову убитого им брата и от этого союза родился Святополк Окаянный, считавшийся злым гением рода, сыном двух отцов и убийцей своих братьев Бориса и Глеба. Запрет жениться на вдове еще больше усложнял узор и без того непростой системы русских внутридинастических браков, но система эта очень долго поддерживала своеобразный баланс в жизни династии.

Такая ее успешность была связана, помимо всего прочего, с тем, что династический уклад Рюриковичей, на первый взгляд весьма консервативный, весь построенный на воспроизведении образцов, заданных поколениями предков, в то же время обладал способностью переваривать, адаптировать всяческие внезапные сбои, чрезвычайные происшествия, вольные и невольные нарушения правил, превращая их в новые образцы. Эта способность проявляется в самых разных областях. Затронем здесь лишь две, нам уже несколько знакомые, — брак и имянаречение.

Почему Роман Галицкий мог безнаказанно постричь в монашество свою жену, тестя и тещу, а прочие князья хотя и много сожалели об этом, но никаких действий не предприняли, разве что заставили Романа отпустить шурина (брата своей жены), который и стал преспокойно княжить вместо отца на киевском столе? Прямого объяснения этому экстраординарному шагу в летописи мы не найдем, однако нельзя не обратить внимания на то, что жена Романа была его троюродной сестрой. Троюродным братом и сестрой приходились друг другу и его тесть с тещей. Такие браки считались неканоническими и подлежали расторжению, а вступившие в них подвергались церковным санкциям. Именно это могло служить предлогом для прежде неслыханных действий Романа: он попросту нашел возможность возложить вину в несоблюдении церковных норм на тех, с кем вошел в конфликт.

Свидетельство же о том, что родители жены Романа выдали еще одну свою дочку замуж за троюродного брата, да вдобавок у Романовой тещи был родной племянник, тоже женатый на своей троюродной сестре, заставляет заподозрить, что эта семья, единственная во всем роду Рюриковичей, попыталась сделать неприемлемое приемлемым, возвести в ранг образца то, что единожды произошло в исключительных обстоятельствах. Известно, что пресловутый тещин племянник, молодой князь Святослав Вщижский, посватался к своей троюродной сестре, сидя в городе, осажденном целой коалицией князей, и поддержка могущественного тестя Андрея Боголюбского давала ему единственную надежду на спасение. Прочие же родственники Святослава стали пользоваться этой брачной схемой в обстоятельствах далеко не столь драматических и едва не придали ей статус устойчивого семейного обычая.

Известно, что пресловутый тещин племянник, молодой князь Святослав Вщижский, посватался к своей троюродной сестре, сидя в городе, осажденном целой коалицией князей, и поддержка могущественного тестя Андрея Боголюбского давала ему единственную надежду на спасение. Прочие же родственники Святослава стали пользоваться этой брачной схемой в обстоятельствах далеко не столь драматических и едва не придали ей статус устойчивого семейного обычая.

В именослов всяческие инновации и отступления от принятых правил проникают еще труднее, но, однажды попав туда, остаются там надолго. Одной из таких долгоживущих инноваций оказалась княжеская двуименность. Поначалу она родилась как ответ на требование Церкви давать крещеному человеку христианское имя, наложившееся на родовую необходимость получать при рождении имена предков, которые христианами не были. Князь, крещенный Дмитрием, правил как Изяслав; Владимир был в крещении Василием, Всеволод — Андреем, а Мстислав — Федором. Подобные сочетания двух антропонимов, христианского и нехристианского, сохранялись вплоть до начала XV столетия, но уже к концу домонгольского времени, на рубеже XII и XIII веков, мы видим все больше князей, которые известны только под одним именем, христианским.

Календарным, христианским именам удалось заместить старые родовые именования благодаря тому, что со временем они превратились в имена прославленных предков. Имя Андрей могло стать единственным именем Андрея Доброго, потому что такое имя носил в крещении его дед Всеволод (Андрей) Ярославич; имя Юрий досталось в качестве единственного Юрию Долгорукому, потому что Юрием (Георгием) был в крещении его прадед Ярослав Мудрый; брат Юрия стал Романом, потому что в крещении так звался его двоюродный прадед, причисленный к лику святых Борис (Роман). Именно таким образом календарные антропонимы шаг за шагом потеснили старые, языческие по происхождению имена, причем процесс этот растянулся на несколько столетий.

Парадоксальным образом двуименность как таковая при этом никуда не делась. Если мы обратимся к еще более позднему периоду, то увидим, что у московского великого князя Ивана III было имя Тимофей, а Василий III обладал именами Василий и Гавриил. Андрей, брат Василия III, именовался еще и Евсигнием, а его сын Владимир Старицкий, несчастный кузен Ивана Грозного, — Иакинфом. Сам Грозный был не только Иваном, но и Титом, а его погибший в Угличе младший сын Дмитрий носил второе имя Уар.

Сам Грозный был не только Иваном, но и Титом, а его погибший в Угличе младший сын Дмитрий носил второе имя Уар.

Таким образом, нетрудно убедиться, что на излете классической двуименности, сочетавшей христианское и нехристианское имена, из нее как бы проросла двуименность нового типа, теперь уже исключительно христианская. Откуда же брались эти вторые христианские имена и зачем они Рюриковичам могли понадобиться? Дело в том, что со временем христианский календарь начинает играть все большую роль в повседневном обиходе Руси, и в первую очередь в обиходе династическом. Каждое событие, а в особенности рождение ребенка, все более прочно ассоциируется с именем святого, на день поминовения которого оно приходится. Если человек родился на память апостола Тита или на Собор архангела Гавриила, его жизнь божественным предопределением связана с соответствующими святыми. С другой стороны, у династии был сложившийся набор христианских имен, передающихся от предков к потомкам, символизирующих, как и в домонгольское время, преемственность и легитимность власти; имена же, выпадавшие по календарю, естественным образом в этот набор часто не входили. Поскольку определенная практика примирения разнонаправленных традиций в выборе имен была уже давно выработана, новорожденный княжич стал попросту получать два христианских имени, династическое и нединастическое.

Поскольку определенная практика примирения разнонаправленных традиций в выборе имен была уже давно выработана, новорожденный княжич стал попросту получать два христианских имени, династическое и нединастическое.

Итак, мы можем убедиться, что шестисотлетняя история династии и в самом деле являет собой некое единство, основным стержнем которого служит преемственность по праву крови, но стержень этот оказывается столь гибким и устойчивым именно благодаря множеству довольно сложных минисистем и микротрадиций — будь то имянаречение, брачные запреты или договоры о покровительстве, — которые и создают уникальный облик правящего дома Рюриковичей.

Семь тайн династии Рюриковичей — Российская газета

17 января 1598 года в возрасте 40 лет умер третий сын Ивана Грозного российский царь Федор I Иоаннович, которого также называли Феодором Блаженным. Он стал последним представителем московской ветви династии Рюриковичей, официально находящимся на престоле. Вскоре после смерти Федора Иоанновича власть перейдет к его шурину дворянину Борису Годунову.

В истории России многочисленная и разветвленная династия Рюриковичей , правящая Киевом , Новгородом, Ростовом, Москвой , другими важными городами сыграла огромную роль. Именно при этой династии русское государство окончательно сформировалось, прошло через такие важные этапы своего развития, как феодальная раздробленность, централизация и формирование самодержавной монархии. При этом Рюриковичи, боровшиеся за власть на протяжении семи столетий , всегда были окутаны тайнами и загадками.

Несколько из них — в подборке «РГ » .

1. А был ли Рюрик?

Рюриковичи точно были, а вот существовал ли основатель династии Рюрик, историки так и не могут окончательно сказать. Кем был призванный на княжение в Великий Новгород и откуда пришел Рюрик? Впервые Рюрик упоминается в «Повести временных лет» . Там описывается история о призвании восточными славянами на княжение варяга Рюрика и его братьев в 862 году. С этого года и принято отсчитывать начало династии Рюриковичей, укрепившейся в Новгороде, а потом, после смерти Рюрика, стараниями его родственника Олега, регента при Игоре Рюриковиче, захватившей и Киев. Однако «Повесть временных лет» начала составляться спустя два века после описываемых событий, ее источники не установлены, а в повествовании множество упущений и неясностей.

Однако «Повесть временных лет» начала составляться спустя два века после описываемых событий, ее источники не установлены, а в повествовании множество упущений и неясностей.

Это породило гипотезы относительно того, кем был Рюрик. Первая, так называемая норманнская теория, гласит, что Рюрик, его братья и дружина были скандинавами, то есть викингами. Аргументом в пользу этого считается исторически доказанное существование у скандинавских народов того времени имени Рюрик (означавшее «прославленный и знатный муж»). Правда, с конкретной исторической кандидатурой проблемы — ни один из кандидатов (а это знатный датский викинг IX века Рерик Ютландский, жизнь и деяния которого достаточно подробно описаны, и некий Эйрик Эмундарсон из Швеции, совершавший набеги на прибалтийские земли) не имеет решительных доказательств тождества с летописным Рюриком .

Вторая, славянская теория, которую поддерживали противники норманнской теории, называла Рюрика представителем княжеского рода ободритов, западнославянского племенного союза. Существуют данные, что варягами в те времена называли одно из прибалтийских славянских племен на территории исторической Пруссии. Рюрик же это вариант западнославянского «Ререк, Рарог» — не личного имени, а родового имени ободритского княжеского рода, обозначающего «сокол». Сторонники этого мнения считают, что герб Рюриковичей как раз представлял собой символизированное изображение сокола. Наконец, третья теория полагает, что никакого Рюрика в реальности не существовало — основатель династии Рюриковичей выдвинулся в ходе борьбы за власть из местного населения, а спустя пару столетий его потомки, чтобы облагородить свое происхождение, заказали автору «Повести временных лет» пропагандистскую историю о варяге Рюрике.

Существуют данные, что варягами в те времена называли одно из прибалтийских славянских племен на территории исторической Пруссии. Рюрик же это вариант западнославянского «Ререк, Рарог» — не личного имени, а родового имени ободритского княжеского рода, обозначающего «сокол». Сторонники этого мнения считают, что герб Рюриковичей как раз представлял собой символизированное изображение сокола. Наконец, третья теория полагает, что никакого Рюрика в реальности не существовало — основатель династии Рюриковичей выдвинулся в ходе борьбы за власть из местного населения, а спустя пару столетий его потомки, чтобы облагородить свое происхождение, заказали автору «Повести временных лет» пропагандистскую историю о варяге Рюрике.

2. Месть Ольги

Осенью 945 года сын Рюрика великий киевский князь Игорь по требованию дружины, недовольной своим содержанием, отправился за данью к древлянам ( славянское племя, обитавшее в украинском Полесье). Причем , произвольно увеличил величину дани прежних лет, а при ее сборе дружинники творили насилие над местными жителями. На пути домой Игорь принял неожиданное решение:

На пути домой Игорь принял неожиданное решение:

«Поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпустил дружину домой, а сам немногочисленными воинами вернулся для того, чтобы еще набрать дани. Древляне же, услышав, что Игорь снова идет к ним, решили на совете : » Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И древляне убили Игоря и его дружинников.

Спустя 25 лет в письме Святославу византийский император Иоанн Цимисхий напомнил о судьбе князя Игоря, именуя его Ингером. Император сообщал о том, что Игорь отправился в поход на неких германцев, был захвачен ими в плен, привязан к верхушкам деревьев и разорван надвое.

По преданию, изложенному в летописи, вдова Игоря, княгиня Ольга, жестоко отомстила древлянам. Она хитростью уничтожила их старейшин, перебила много простого народа, сожгла город Искоростень и возложила на них тяжелую дань. Княгиня Ольга при поддержке дружины и бояр Игоря стала править Русью, пока подрастал маленький Святослав, сын Игоря.

3. От распутника до святого

Великий киевский князь Владимир — креститель Руси — до крещения был известен как «великий распутник» , имевший несколько сот наложниц в Киеве и в загородной резиденции Берестове. Помимо этого, он состоял в нескольких официальных языческих браках, в частности, с Рогнедой, с «чехиней» (на союз с Чехией он, по некоторым данным, опирался в борьбе с Ярополком, союзником германского императора) и «болгарыней» (из волжских или дунайских болгар — неизвестно; по одной из версий, это была дочь царя дунайских болгар Петра, а Борис и Глеб были ее детьми). Кроме того, Владимир сделал наложницей вдову своего брата Ярополка, греческую монахиню, похищенную во время одного из походов. Вскоре она родила сына Святополка, который считался «от двух отцов»: Владимир рассматривал его как своего законного наследника, в то время как сам Святополк, по косвенным данным, считал себя сыном Ярополка, а Владимира — узурпатором.

После крещения Владимир состоял предположительно в двух последовательных христианских браках — с византийской царевной Анной и,а после ее смерти в 1011, с неизвестной «мачехой Ярослава», попавшей в плен в 1018 году.

У Владимира было от разных женщин 13 сыновей и не менее 10 дочерей.

4. Братоубийца

Князь Туровский Святополк Владимирович ( по одним данным, сын Владимира , крестителя Руси) занял Киевский престол, убив своих сводных братьев.

По рассказу «Повести временных лет», рожден гречанкой, вдовой великого князя киевского Ярополка Святославича, погибшего в междоусобной войне с братом, князем новгородским Владимиром и взятой последним в наложницы. В одной из статей летопись говорит, что вдова уже была беременна. В таком случае отцом Святополка был Ярополк. Тем не менее, Владимир называл Святополка своим законным сыном (третьим по старшинству) и дал ему княжение в Турове.

Незадолго до смерти Владимира Святополк находился в Киеве в заключении. Вместе с ним под стражу была взята его жена . Причиной ареста Святополка , который восстал против Владимира, был, по-видимому, план Владимира завещать престол своему любимому сыну Борису. примечательно, что и другой — старший сын Владимира, новгородский князь Ярослав , получивший впоследствии прозвище Мудрый, также примерно в это же время восстал против отца.

После кончины Владимира 15 июля 1015 года Святополк оказался ближе всех других братьев к Киеву, вышел на свободу и без особых затруднений вступил на престол: его поддержал и народ, и бояре, составлявшие его окружение в Вышгороде под Киевом.

В Киеве Святополк успел выпустить сребреники (известно 50 таких монет), похожие на сребреники Владимира.

В течение того же года были убиты три сводных брата Святополка — Борис, муромский князь Глеб и древлянский Святослав. «Повесть временных лет » обвиняет Святополка в организации убийства Бориса и Глеба, которые при Ярославе были прославлены как святые мученики. Согласно летописи, Святополк послал вышгородских мужей убить Бориса, узнав же, что брат еще жив, велел варягам добить его. Глеба он, согласно летописи, призвал именем отца в Киев и послал людей убить его по дороге. Святослав погиб, пытаясь бежать от убийц в Венгрию.

5. Где останки?

В XX веке саркофаг Ярослава Мудрого в Софийском соборе в Киеве вскрывался три раза: в 1936, 1939 и в 1964 годах. В 2009 году гробница в Софийском соборе вновь была вскрыта, а останки отправили на экспертизу. При вскрытии были обнаружены советские газеты «Известия» и «Правда», датированные 1964 годом. Опубликованные в марте 2011 года результаты генетической экспертизы таковы: в гробнице покоятся не мужские, а только женские останки, причем, составленные из двух скелетов, датирующиеся совершенно разным временем: один скелет времен Киевской Руси, а второй на тысячу лет древнее, то есть времен скифских поселений. Останки киевского времени, по утверждению ученых-антропологов, принадлежат женщине, при жизни много занимавшейся тяжелым физическим трудом, — явно не княжеского рода. Первым о женских останках среди найденных скелетов было написано в 1939 году. Тогда было объявлено, что помимо Ярослава, в гробнице похоронены и другие люди. На след праха Ярослава Мудрого может вывести икона Николы Мокрого, которая была вывезена из Софийского собора представителями церкви, отступившими вместе с немецкими оккупантами из Киева осенью 1943 года.

В 2009 году гробница в Софийском соборе вновь была вскрыта, а останки отправили на экспертизу. При вскрытии были обнаружены советские газеты «Известия» и «Правда», датированные 1964 годом. Опубликованные в марте 2011 года результаты генетической экспертизы таковы: в гробнице покоятся не мужские, а только женские останки, причем, составленные из двух скелетов, датирующиеся совершенно разным временем: один скелет времен Киевской Руси, а второй на тысячу лет древнее, то есть времен скифских поселений. Останки киевского времени, по утверждению ученых-антропологов, принадлежат женщине, при жизни много занимавшейся тяжелым физическим трудом, — явно не княжеского рода. Первым о женских останках среди найденных скелетов было написано в 1939 году. Тогда было объявлено, что помимо Ярослава, в гробнице похоронены и другие люди. На след праха Ярослава Мудрого может вывести икона Николы Мокрого, которая была вывезена из Софийского собора представителями церкви, отступившими вместе с немецкими оккупантами из Киева осенью 1943 года. Икона была обнаружена в Свято-Троицком храме (Бруклин, Нью-Йорк, США) в 1973 году. По мнению историков, останки великого князя также следует искать в США.

Икона была обнаружена в Свято-Троицком храме (Бруклин, Нью-Йорк, США) в 1973 году. По мнению историков, останки великого князя также следует искать в США.

6. Сам умер или отравили?

Много загадок не только в жизни и смерти первых, но и последних представителей династии Рюриковичей.

Так, исследование останков Ивана Грозного показало, что в последние шесть лет жизни у него развились остеофиты (наросты на костной ткани), причем , до такой степени, что он уже не мог ходить — его носили на носилках. Обследовавший останки антрополог М. М. Герасимов отмечал, что не видел таких мощных отложений и у самых глубоких стариков. Вынужденная неподвижность, соединившись с общим нездоровым образом жизни, нервными потрясениями привела к тому, что в свои 50 с небольшим лет царь выглядел уже дряхлым стариком.

В феврале и начале марта 1584 года царь еще занимается государственными делами. К 10 марта относится первое упоминание о болезни (когда был остановлен на пути к Москве литовский посол «в связи с государевым недугом»). 16 марта наступило ухудшение, царь впал в беспамятство, однако 17 и 18 марта почувствовал облегчение от горячих ванн. Но после полудня 18 марта царь умер. Тело государя распухло и дурно пахло из-за разложения крови.

16 марта наступило ухудшение, царь впал в беспамятство, однако 17 и 18 марта почувствовал облегчение от горячих ванн. Но после полудня 18 марта царь умер. Тело государя распухло и дурно пахло из-за разложения крови.

Существовали упорные слухи о насильственной смерти Грозного. Летописец XVII века сообщал, что «царю дали отраву ближние люди». По свидетельству дьяка Ивана Тимофеева Борис Годунов и Богдан Бельский «преждевременно прекратили жизнь царя». Коронный гетман Жолкевский также обвинял Годунова: «Он лишил жизни царя Ивана, подкупив врача, который лечил Ивана, ибо дело было таково, что если бы он его не предупредил (не опередил), то и сам был бы казнен с многими другими знатными вельможами». Голландец Исаак Масса писал, что Бельский положил яд в царское лекарство. Англичанин Горсей также писал о тайных замыслах Годуновых против царя и выдвинул версию удушения царя: «По-видимому, царю дали сначала яд, а затем для верности, в суматохе, поднявшейся после того, как он внезапно упал, ещё и придушили». Историк Валишевский писал: «Богдан Бельский со своими советниками извел царя Ивана Васильевича, а ныне хочет бояр побити и хочет подыскать под царем Федором Ивановичем царства Московского своему советнику (Годунову)».

Историк Валишевский писал: «Богдан Бельский со своими советниками извел царя Ивана Васильевича, а ныне хочет бояр побити и хочет подыскать под царем Федором Ивановичем царства Московского своему советнику (Годунову)».

Версия об отравлении Грозного проверялась при вскрытии царских гробниц в 1963 году: исследования показали нормальное содержание в останках мышьяка и повышенное содержание ртути, которая, однако, присутствовала во многих лекарственных препаратах XVI века и которой лечили , в частности, сифилис, которым предположительно был болен царь. Версия убийства осталась гипотезой.

В то же время, главный археолог Кремля Татьяна Панова совместно с исследовательницей Еленой Александровской сочли выводы комиссии 1963 года некорректными. По их мнению, допустимая норма мышьяка у Ивана Грозного превышена более, чем в 2 раза. По их мнению, царь был отравлен «коктейлем» из мышьяка и ртути, который давался ему в течение определенного времени.

7. Поранился ножичком?

Не разгадана также и тайна смерти царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного . Официально он не мог претендовать на престол, так как был от шестой жены Грозного, а церковь признавала только три брака. Погиб Дмитрий во время царствования своего старшего брата, Федора Иоанновича, однако из-за слабого здоровья последнего реальное управление государством осуществлял боярин и шурин царя Борис Годунов. Долгое время была широко распространена версия о том, что именно Годунов, который заранее готовил себе царский престол после смерти бездетного царя Федора, организовал убийство царевича Дмитрия.

Официально он не мог претендовать на престол, так как был от шестой жены Грозного, а церковь признавала только три брака. Погиб Дмитрий во время царствования своего старшего брата, Федора Иоанновича, однако из-за слабого здоровья последнего реальное управление государством осуществлял боярин и шурин царя Борис Годунов. Долгое время была широко распространена версия о том, что именно Годунов, который заранее готовил себе царский престол после смерти бездетного царя Федора, организовал убийство царевича Дмитрия.

Однако есть и другая версия: это был несчастный случай. Первоначальная следственная комиссия установила следующую картину: царевич, которому на тот момент не исполнилось и девяти лет, играл «в ножички» со своими сверстниками. Во время игры у него случился приступ, похожий по описанию на приступ эпилепсии, в результате которой он получил смертельную рану на шею. Судя по показаниям свидетелей, рану Дмитрий получил от ножа, который держал в руках и на который упал после начала приступа. Брат царицы Марии Нагой, которому и было поручено оберегать царевича, испугался возможного наказания за роковой недосмотр и обвинил нескольких человек в том, что они убили Дмитрия. Разгневанная толпа растерзала «убийц», но впоследствии следствие установило, что в момент гибели царевича обвиненные находились на другом конце города.

Брат царицы Марии Нагой, которому и было поручено оберегать царевича, испугался возможного наказания за роковой недосмотр и обвинил нескольких человек в том, что они убили Дмитрия. Разгневанная толпа растерзала «убийц», но впоследствии следствие установило, что в момент гибели царевича обвиненные находились на другом конце города.

Впрочем, в этой истории была и еще одна загадка. когда в начале XVII века на восточных границах появился Лжедмитрий I, объявивший себя чудесно спасшимся от подосланных Борисом Годуновым убийц царевичем Дмитрием, значительная часть населения ему поверила. Более того — в нем якобы узнала сына и царица Мария Нагая, к тому времени ставшая монахиней. По иронии судьбы Лжедмитрия I на троне сменил Василий Шуйский, в 1591 году возглавлявший следственную комиссию. На этот раз он заявил, что царевич был убит, но по приказу Бориса Годунова. Так что ясности в вопросе о судьбе последнего из династии Рюриковичей нет до сих пор, хотя современные историки склоняются к мнению, что имел место несчастный случай, а Годунов не вынашивал планов против Дмитрия, не имевшего законных прав на трон.

Династический кризис рубежа XVI-XVII вв. в России и Степенная книга

Résumés

Résumé

Dès la fin du xvie siècle, le Livre des degrés, compilé dans les années 1560, était devenu obsolète dans sa conception. Au xviie siècle, il ne sert plus que de source pour quelques travaux historiques ou hagiographiques, généralement composés par des clercs. À partir des années 1630, toutefois, plusieurs auteurs essaient d’actualiser le Livre des degrés en le prolongeant jusqu’à leur époque et en rattachant les Romanov à la branche moscovite de la dynastie des Rurikides. Les tentatives les plus réussies sont celles de Sergej Šelonin (Serge de la Šelon´) et de Tihon Makar´evskij (du monastère Saint-Macaire). L’Histoire des tsars et grands princes de Russie, œuvre composée en 1667 par le secrétaire Fedor Akimovič Griboedov, est un cas à part : les matériaux empruntés au Livre des degrés y sont arrangés dans une perspective différente. Dans l’ensemble, l’influence exercée par le Livre des degrés sur les historiens russes du xviie siècle est discutable, et, au mieux, limitée et sporadique.

Dans l’ensemble, l’influence exercée par le Livre des degrés sur les historiens russes du xviie siècle est discutable, et, au mieux, limitée et sporadique.

The “Book of Degrees” and the Russian dynastic crisis of the turn of the seventeenth century

Abstract

Compiled in the 1560s, the Book of Degrees [Stepennaia kniga], was already obsolete by the end of the sixteenth century. In the next century, it was used as a source in only a limited number of historical and hagiographical works composed by clerics. From the 1630s onward, several attempts were made to update the text of the Book of Degrees and connect the Romanov dynasty with the Moscow Rurikids. The most successful were Sergii Shelonin’s and Tikhon Makarievskii’s writings. The History of tsars and grand princes of the Rus´ land, compiled in 1667 by Secretary F.A. Griboedov, is a special case: materials taken from the Book of Degrees are arranged in a different perspective. All in all, the influence of the Book of Degrees on Russian seventeenth-century historiography is questionable, and, at best, limited and spotty.

All in all, the influence of the Book of Degrees on Russian seventeenth-century historiography is questionable, and, at best, limited and spotty.

Haut de page

Texte intégral

- * Aleksej Sirenov a récemment publié Stepennaja kniga. Istorija teksta [Le Livre des degrés. Histoire (…)

- 1 В последнее время Степенная книга стала объектом ислледований Г. Ленхоффа (Gail Lenhoff, «The “Step (…)

1В XVI в. происходило становление идеологических основ русского централизованного государства. Главным достижением московских политиков стало принятие царского титула Иваном Грозным в 1547 г. и его подтверждение грамотой константинопольского патриарха в 1561 г. Последнее мероприятие было тщательно подготовлено*. С середины 50-х гг. вселенским патриархам и в различные монастыри греческого Востока из Москвы рассылались списки царского синодика, в которых перечислялись предки первого русского царя. В этих записях особенно подчеркивалась святость крестителя Руси Владимира Святославича и родство с византийскими императорами Владимира Мономаха. Грамота константинопольского -патриарха 1561 г., подтвердившая царский титул Ивана Грозного, по казывает, что апелляция к святости и царскому достоинству предков первого русского царя была удачным дипломатическим приемом и привела к нужным -результатам. На волне этих событий в Москве был составлен историо -графический труд принципиально иного характера, чем все пред шествующие. В 50-х -начале 60-х гг. XVI в. царский духовник Андрей (в иночестве Афанасий) составил Книгу Степенную царского родословия1.

В этих записях особенно подчеркивалась святость крестителя Руси Владимира Святославича и родство с византийскими императорами Владимира Мономаха. Грамота константинопольского -патриарха 1561 г., подтвердившая царский титул Ивана Грозного, по казывает, что апелляция к святости и царскому достоинству предков первого русского царя была удачным дипломатическим приемом и привела к нужным -результатам. На волне этих событий в Москве был составлен историо -графический труд принципиально иного характера, чем все пред шествующие. В 50-х -начале 60-х гг. XVI в. царский духовник Андрей (в иночестве Афанасий) составил Книгу Степенную царского родословия1.

- 2 « Первое послание Ивана Грозного Курбскому », Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, текст по (…)

2Это произведение соединяет подробность и обстоятельность летописного текста с занимательностью и стилистическими красотами житийной литературы. Необычна для древнерусского исторического произведения и композиция текста. Она состоит из 17-ти частей, которые названы в соответствии с традицией Кормчих книг «гранями». Однако есть у этих частей еще одно название – «степени», т.е. «ступени». Каждая грань символизирует очередную ступень, а вся Степенная книга имеет символическое значение лестницы. Как сказано в предисловии к Степенной, перед нами лестница с золотыми ступенями, «по ней же невозбранен к Богу восход». Эти черты роднят Степенную книгу с византийским жанром Лествиц. Уникальность Степенной заключается в том, что сходство ее с Лествицами чисто внешнее и заканчивается разделением текста на степени. Византийские Лествицы повествуют о нравственном восхождении, самоусовершенствовании человека, а Степенная книга рассказывает историю русского народа. Каждая ступень Степенной книги посвящена очередному правителю Руси, князю из рода Рюриковичей, от Владимира Святого до его потомка в семнадцатом колене Ивана Грозного. Таким образом, в основе Степенной лежит другой принцип – генеалогический.

Необычна для древнерусского исторического произведения и композиция текста. Она состоит из 17-ти частей, которые названы в соответствии с традицией Кормчих книг «гранями». Однако есть у этих частей еще одно название – «степени», т.е. «ступени». Каждая грань символизирует очередную ступень, а вся Степенная книга имеет символическое значение лестницы. Как сказано в предисловии к Степенной, перед нами лестница с золотыми ступенями, «по ней же невозбранен к Богу восход». Эти черты роднят Степенную книгу с византийским жанром Лествиц. Уникальность Степенной заключается в том, что сходство ее с Лествицами чисто внешнее и заканчивается разделением текста на степени. Византийские Лествицы повествуют о нравственном восхождении, самоусовершенствовании человека, а Степенная книга рассказывает историю русского народа. Каждая ступень Степенной книги посвящена очередному правителю Руси, князю из рода Рюриковичей, от Владимира Святого до его потомка в семнадцатом колене Ивана Грозного. Таким образом, в основе Степенной лежит другой принцип – генеалогический. Не случайно полное название памятника «Книга Степенная царского родословия». Термин «степень» приобретает здесь значение поколения и переносит нас в область генеалогии. И все-же не случайно Степенная начинает счет поколений не с родоначалника династии Рюрика или его сына Игоря, а с первого христианина на престоле – Владимира. Именно Владимир положил начало новой, христианской истории Руси, при нем началось восхождение русского народа к Богу. Надо сказать, что характеризуя очередного «самодержца», Степенная книга неизменно указывает его порядковый номер по поколениям от Владимира и от Рюрика. Этот двойной счет свидетельствует о том, что генеалогический принцип не был доминирующим при создании Степенной книги. Идеологам Ивана Грозного было особенно важно, чтобы царское родословие начиналось с равноапостольного святого Владимира, а не с язычников Рюрика и Игоря. Эту м ысль развил и сам Иван Грозный в Послании Андрею Курбскому: «Сего убо православия истиннаго Росийскаго царствия самодержавство Божиим изволением почен от великаго князя Владимира, просветившаго Рускую землю святым крещением…»2.

Не случайно полное название памятника «Книга Степенная царского родословия». Термин «степень» приобретает здесь значение поколения и переносит нас в область генеалогии. И все-же не случайно Степенная начинает счет поколений не с родоначалника династии Рюрика или его сына Игоря, а с первого христианина на престоле – Владимира. Именно Владимир положил начало новой, христианской истории Руси, при нем началось восхождение русского народа к Богу. Надо сказать, что характеризуя очередного «самодержца», Степенная книга неизменно указывает его порядковый номер по поколениям от Владимира и от Рюрика. Этот двойной счет свидетельствует о том, что генеалогический принцип не был доминирующим при создании Степенной книги. Идеологам Ивана Грозного было особенно важно, чтобы царское родословие начиналось с равноапостольного святого Владимира, а не с язычников Рюрика и Игоря. Эту м ысль развил и сам Иван Грозный в Послании Андрею Курбскому: «Сего убо православия истиннаго Росийскаго царствия самодержавство Божиим изволением почен от великаго князя Владимира, просветившаго Рускую землю святым крещением…»2. Как видим, с фактом крещения Руси при князе Владимире Иван Грозный связывал и начало самодержавия на Руси. Князь Владимир, таким образом, выступает как основоположник и религиозного, и государственного устройства Руси. Видимо, поэтому в Степенной книге именно он выбран родоначальником царского рода, а его правление символизирует первую ступень лестницы русской истории. Следующая, вторая степень-ступень посвящена сыну Владимира Святославича Ярославу Мудрому, третья степень – сыну Ярослава Всеволоду, червертая – его сыну Владимиру Манамаху. Далее следуют потомки Владимира Мономаха: Юрий Долгорукий (V степень), Всеволод Большое Гнездо (VI степень), Ярослав Всеволодович (VII степень), Александр Невский (VIII степень), Даниил Московский (IX степень), Иван Калита (X степень), Иван Красный (XI степень), Дмитрий Донской (XII степень), Василий I (XIII степень), Василий Темный (XIV степень), Иван III (XV степень), Василий III (XVI степень) и, наконец, Иван Грозный (XVII степень). Эти персонажи стали главными героями русской историографии начиная со Степенной книги и вплоть до трудов В.

Как видим, с фактом крещения Руси при князе Владимире Иван Грозный связывал и начало самодержавия на Руси. Князь Владимир, таким образом, выступает как основоположник и религиозного, и государственного устройства Руси. Видимо, поэтому в Степенной книге именно он выбран родоначальником царского рода, а его правление символизирует первую ступень лестницы русской истории. Следующая, вторая степень-ступень посвящена сыну Владимира Святославича Ярославу Мудрому, третья степень – сыну Ярослава Всеволоду, червертая – его сыну Владимиру Манамаху. Далее следуют потомки Владимира Мономаха: Юрий Долгорукий (V степень), Всеволод Большое Гнездо (VI степень), Ярослав Всеволодович (VII степень), Александр Невский (VIII степень), Даниил Московский (IX степень), Иван Калита (X степень), Иван Красный (XI степень), Дмитрий Донской (XII степень), Василий I (XIII степень), Василий Темный (XIV степень), Иван III (XV степень), Василий III (XVI степень) и, наконец, Иван Грозный (XVII степень). Эти персонажи стали главными героями русской историографии начиная со Степенной книги и вплоть до трудов В. Н. Татищева и Н.М. Карамзина. Выбор их в Степенной книге не случаен – перед нами линия прямых предков Ивана Грозного. Таким образом, задача составителя Степенной состояла в том, чтобы из летописного и житийного материала выбрать известия о прямых предках царя и представить этих князей главными героями отечественной истории. В повествовании Степенной книги всегда есть главный герой, вокруг которого разворачивается действие. «Самодержателем» безусловно объявляется предок Ивана Грозного, а все остальные упоминаемые князья фигурируют как его современники и «сродники».

Н. Татищева и Н.М. Карамзина. Выбор их в Степенной книге не случаен – перед нами линия прямых предков Ивана Грозного. Таким образом, задача составителя Степенной состояла в том, чтобы из летописного и житийного материала выбрать известия о прямых предках царя и представить этих князей главными героями отечественной истории. В повествовании Степенной книги всегда есть главный герой, вокруг которого разворачивается действие. «Самодержателем» безусловно объявляется предок Ивана Грозного, а все остальные упоминаемые князья фигурируют как его современники и «сродники».

3Степенная книга излагает исторический материал не хронологически, как летописи, а тематически. В этом принципиальное новшество Степенной. Перед нами уже не средневековая хроника, а, скорее, трактат, характерный для Нового времени. Идеологическая заостренность и стилистическая обработка текста нередко приводили к тому, что в изложении фактов появлялась непоследовательность, переходящая порой в искажение и фальсификацию.

4Степенная книга сразу же обрела популярность. Ее текст был привлечен при создании Лицевого летописного свода, ее списки в конце XVI в. оказались в библиотеке первого патриарха Иова, а также в ряде крупных монастырей: московском Чудове, Соловецком, владимирском Рождественском.