Содержание

Австралопитеки, австралопитековые. Их описание. Обезьяны, похожие на человека

Научный редактор АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, к.б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова

Достающее звено

Специально для портала «Антропогенез.РУ».

Авторский проект С.Дробышевского. Электронная книга даст читателям базовую информацию о том, что известно современной науке о древней родословной человека.

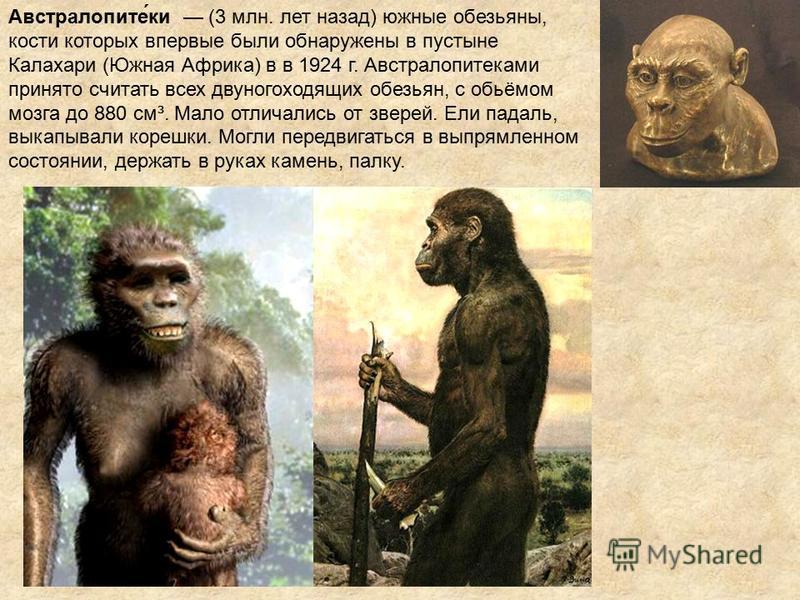

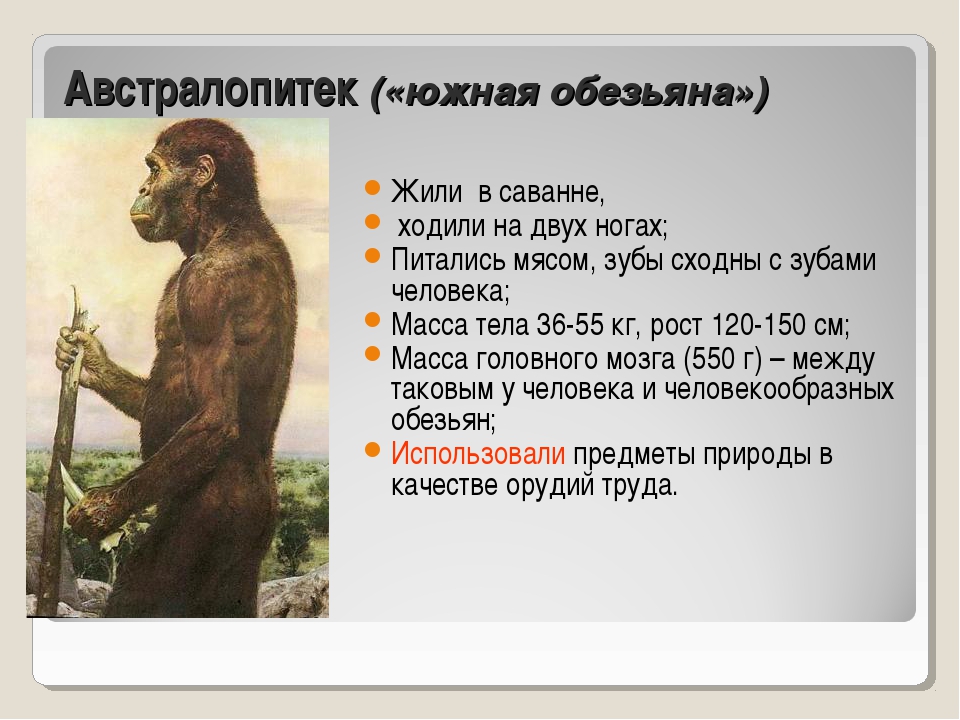

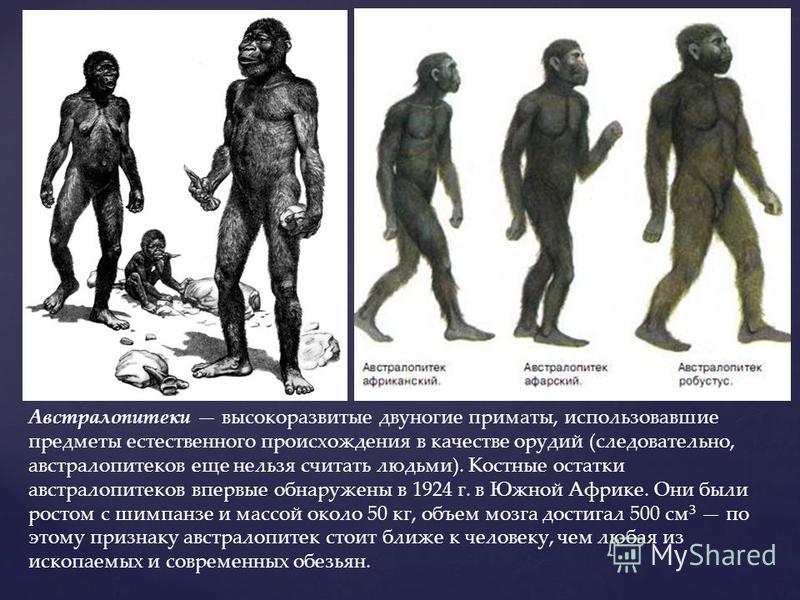

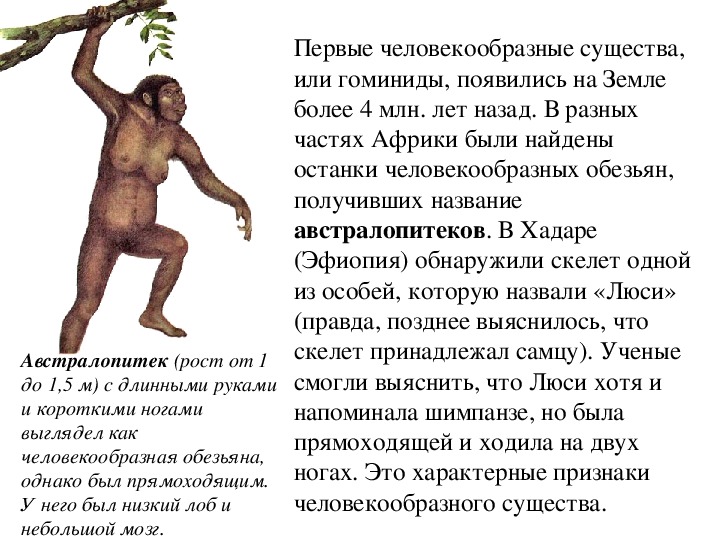

Древнейшими гоминидами обычно считают австралопитековых (Australopithecinae). Это была очень своеобразная группа, поскольку их одинаково точно можно описать и как двуногих обезьян, и как людей с обезьяньей головой. Сложность положения австралопитековых среди приматов заключается в том, что в их строении мозаично сочетаются признаки, характерные и для современных человекообразных обезьян, и для человека. Как относиться к такому сочетанию признаков?

Череп древнейшего австралопитека — Sahelanthropus tschadensis. 6-7 млн.л.н.

6-7 млн.л.н.

Череп получил прозвище «Тумай».

Источник: http://hominin.net/specimens/tm-266-01-060-1/

Самые ранние останки австралопитеков, найденные в Торос-Меналла (Республика Чад), датируются 6-7 млн. лет назад. Наиболее поздняя датировка была определена для находок массивных австралопитеков в Сварткрансе (Южная Африка) – 900 тыс. лет назад; это время существования уже намного более прогрессивных форм гоминид. Известны австралопитеки практически со всего указанного промежутка времени. Таким образом, период существования группы австралопитеков крайне велик.

Территория расселения австралопитеков также очень велика: вся Африка южнее Сахары и, возможно, некоторые территории севернее. Насколько известно, австралопитековые никогда не покидали пределов Африки. Находки вне этого континента, иногда приписывавшиеся австралопитекам (Тель-Убейдиа из Израиля, Мегантроп 1941 г. и Моджокерто с Явы), во всех случаях крайне фрагментарны и, следовательно, спорны. Внутри Африки местонахождения австралопитеков концентрируются в двух основных районах: Восточная Африка (Танзания, Кения, Эфиопия) и Южная Африка. Отдельные находки были сделаны также в Северной Африке; возможно, их малое количество связано больше с условиями захоронения или малой изученностью региона, а не с реальным расселением австралопитеков. Ясно, что в столь широких временных и географических рамках природные условия не раз менялись, что приводило к появлению новых видов и родов.

Внутри Африки местонахождения австралопитеков концентрируются в двух основных районах: Восточная Африка (Танзания, Кения, Эфиопия) и Южная Африка. Отдельные находки были сделаны также в Северной Африке; возможно, их малое количество связано больше с условиями захоронения или малой изученностью региона, а не с реальным расселением австралопитеков. Ясно, что в столь широких временных и географических рамках природные условия не раз менялись, что приводило к появлению новых видов и родов.

AL 822-1 — череп самки австралопитека афарского (грацильный австралопитек).

Источник: William H. Kimbel and Yoel Rak. The cranial base of Australopithecus afarensis: new insights from the female skull.

Phil. Trans. R. Soc. B 2010 365, 3365-3376

Австралопитеков можно разделить на три основных группы, сравнительно последовательно сменявшие друг друга во времени, в каждой из них выделяется несколько видов:

Ранние австралопитеки – существовали с 7 до 4 млн. лет назад, обладали наиболее примитивным строением. Выделяют несколько родов и видов ранних австралопитеков.

лет назад, обладали наиболее примитивным строением. Выделяют несколько родов и видов ранних австралопитеков.

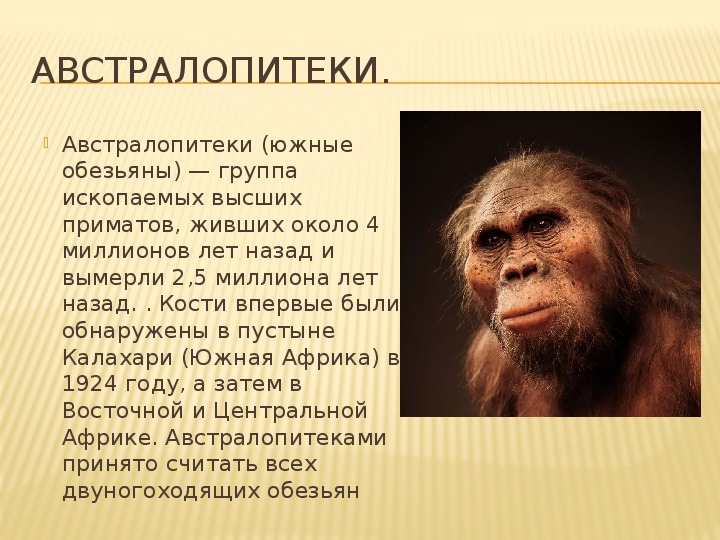

Грацильные австралопитеки – существовали с 4 до 2,5 млн. лет назад, имели сравнительно небольшие размеры и умеренные пропорции. Обычно выделяют один род Australopithecus c несколькими видами.

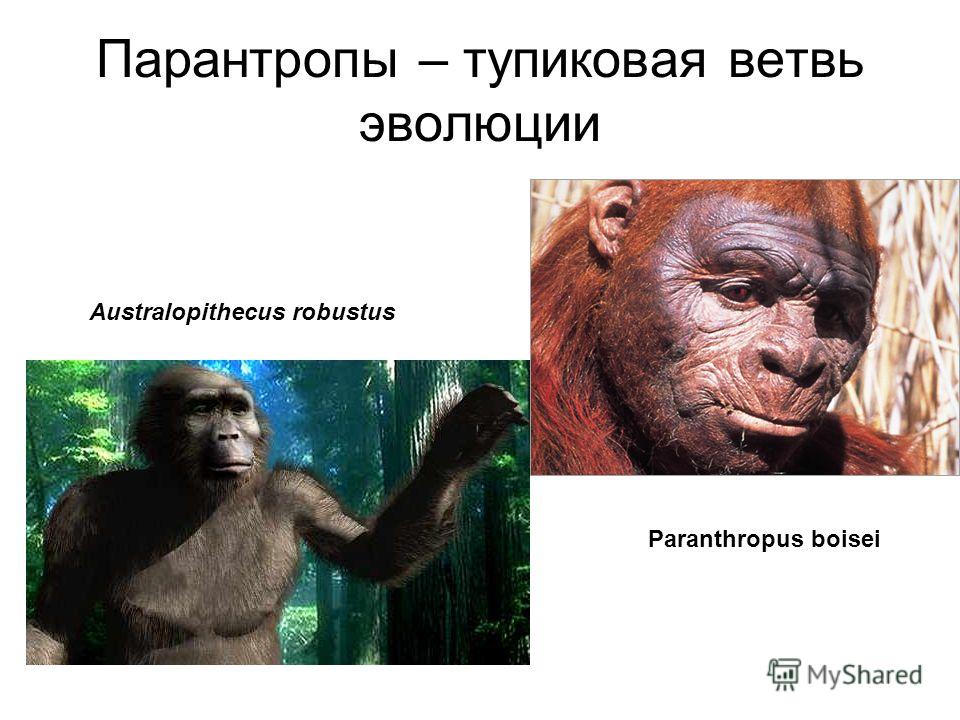

Массивные австралопитеки – существовали с 2,5 до 1 млн. лет назад, были очень массивно сложенными специализированными формами с крайне развитыми челюстями, маленькими передними и огромными задними зубами. Массивные австралопитеки выделяются в самостоятельный род Paranthropus с тремя видами.

Относительно их детальной таксономии существует множество точек зрения; можно считать твёрдо установленным факт видовых различий по крайней мере между грацильными и массивными австралопитеками. Таксономические взаимоотношения внутри этих групп, даже между синхронными группами Восточной и Южной Африки – неясны.

Одновременное сосуществование разных «хороших» видов австралопитеков на одной территории не было твёрдо доказано ни для одного местонахождения, хотя предположений на этот счет выдвигалось много. Однако сосуществование австралопитеков с представителями «эугоминид» (или «ранними Homo«) не вызывает сомнения, по крайней мере для Восточной Африки.

Однако сосуществование австралопитеков с представителями «эугоминид» (или «ранними Homo«) не вызывает сомнения, по крайней мере для Восточной Африки.

Образ жизни австралопитеков — пища, строение, характеристика

Научный редактор АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, к.б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова

Достающее звено

Специально для портала «Антропогенез.РУ».

Авторский проект С.Дробышевского. Электронная книга даст читателям базовую информацию о том, что известно современной науке о древней родословной человека.

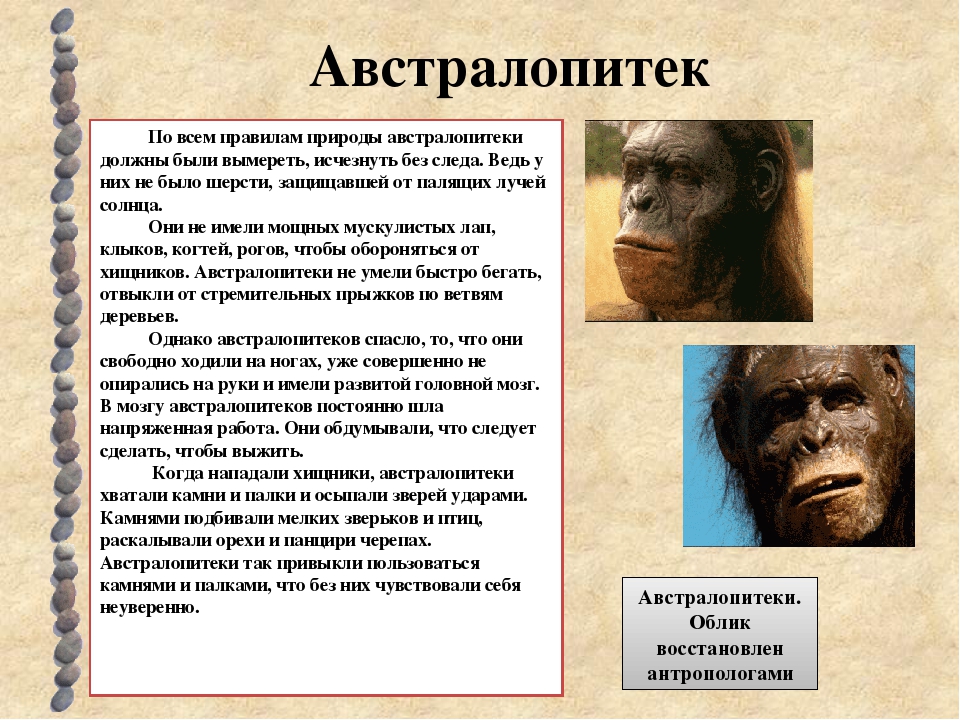

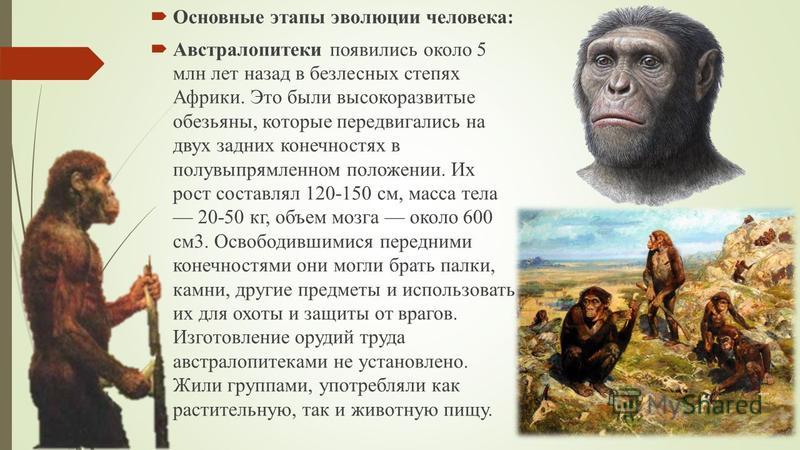

Череп австралопитеков похож на череп шимпанзе. Характерны большие челюсти, массивные костные гребни для прикрепления жевательной мускулатуры, маленький мозг и большое уплощённое лицо. Зубы австралопитеков были очень большие, но клыки короткие, а детали строения зубов больше похожи на человеческие, чем обезьяньи.

Таз и крестец Australopithecus afarensis (знаменитая «Люси»). Палеонтологический музей. Москва. Фото: А. Соколов.

Палеонтологический музей. Москва. Фото: А. Соколов.

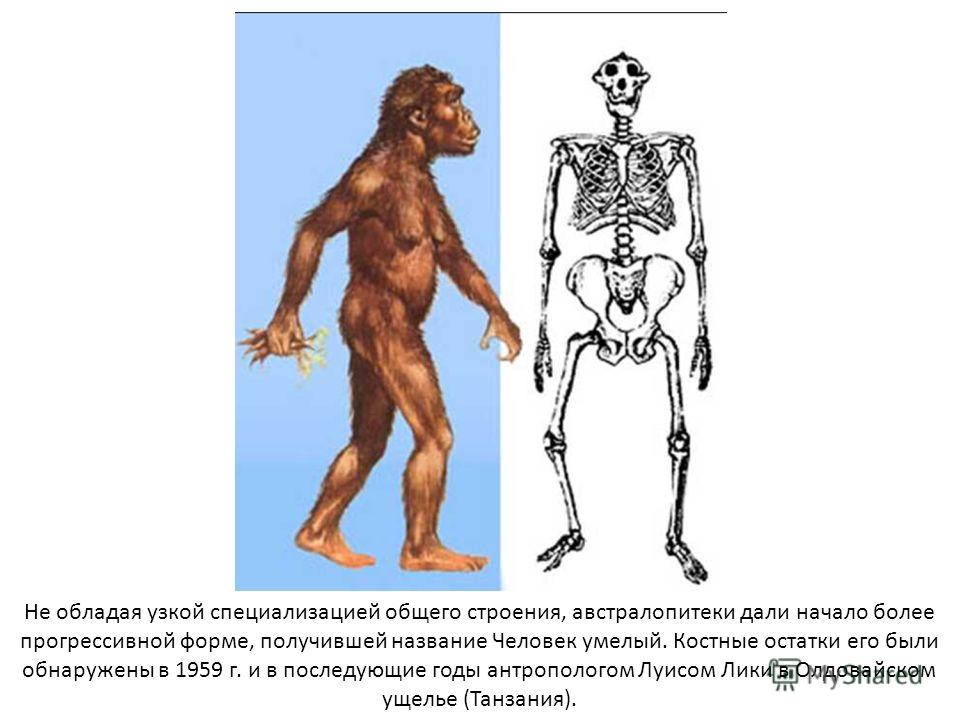

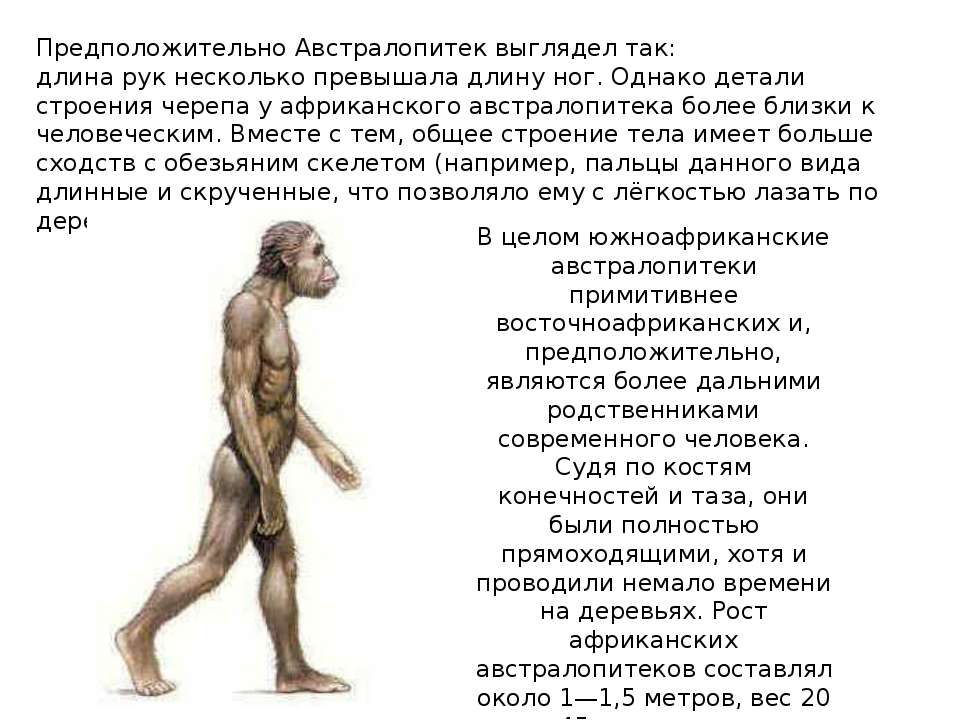

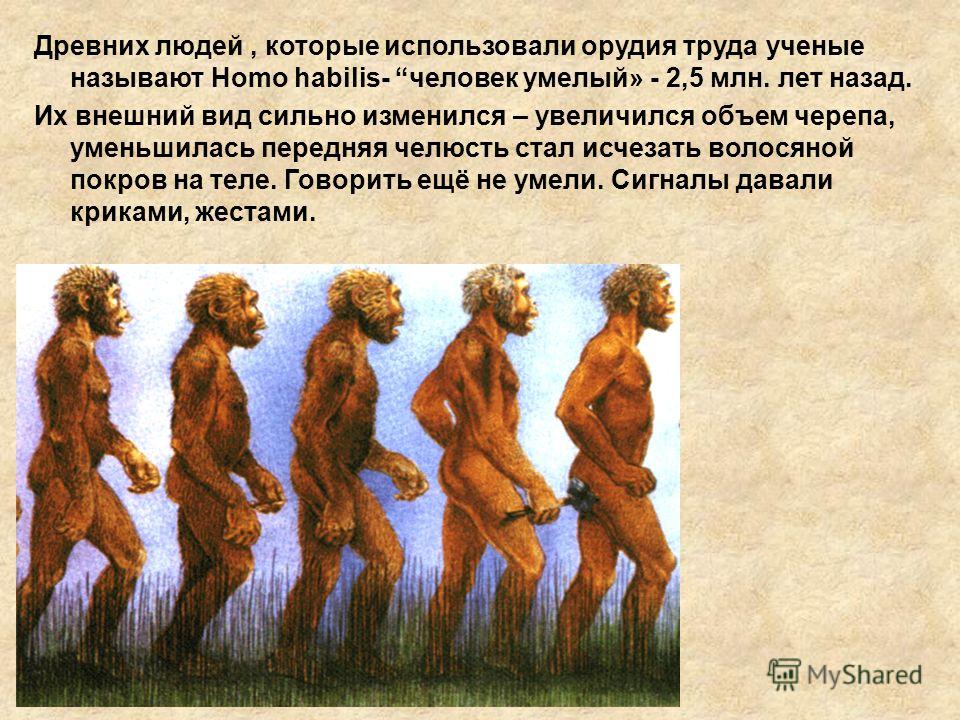

В строении скелета австралопитеков характерны широкий низкий таз, относительно длинные ноги и короткие руки, хватательная кисть и нехватательная стопа, вертикальный позвоночник. Такое строение уже почти человеческое, отличия заключаются лишь в деталях строения и в маленьких размерах.

Рост австралопитеков колебался от метра до полутора. Характерно, что размер мозга был около 350-550 см3, то есть как у современных горилл и шимпанзе. Для сравнения, мозг современного человека имеет объём около 1200-1500 см3. Строение мозга австралопитеков было весьма примитивно и мало отличалось от шимпанзоидного.

Образ жизни

Самка Australopithecus afarensis. Реконструкция.

Cosmocaixa, Barcelona.

Автор фото: Esv

Источник: http://en.wikipedia.org/

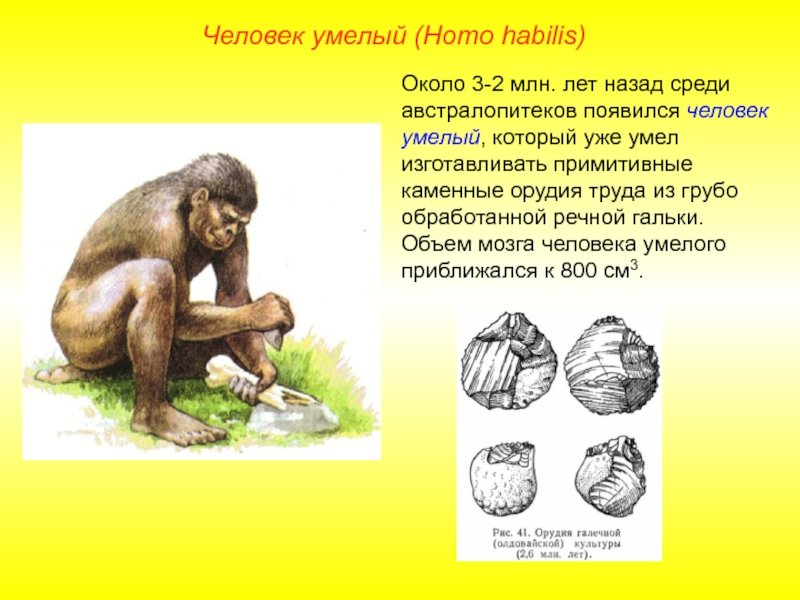

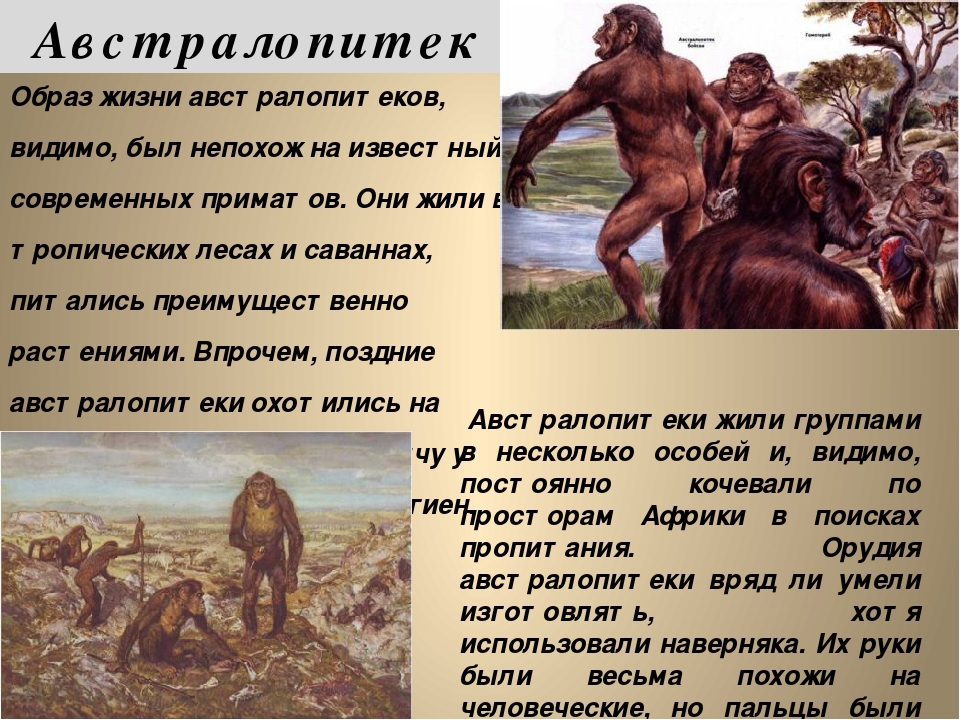

Образ жизни австралопитеков, видимо, был непохож на известный у современных приматов. Они жили в тропических лесах и саваннах, питались преимущественно растениями. Впрочем, поздние австралопитеки охотились на антилоп или отнимали добычу у крупных хищников – львов и гиен. Ранние австралопитеки населяли преимущественно разного рода леса. Грацильные австралопитеки Южной Африки обитали в широком диапазоне условий – от влажных лесов до открытых сухих саванн. Массивные австралопитеки Южной Африки тоже были встречены в контексте разнообразных природных условий; считается, однако, что они держались ближе к воде, чем грацильные австралопитеки и «ранние Homo«, впрочем, есть и противоположные доказательства, свидетельствующие, что они обитали в более сухих и открытых ландшафтах. По большей части австралопитеки держались сравнительно открытых мест – в той или иной степени облесённых саванн.

Впрочем, поздние австралопитеки охотились на антилоп или отнимали добычу у крупных хищников – львов и гиен. Ранние австралопитеки населяли преимущественно разного рода леса. Грацильные австралопитеки Южной Африки обитали в широком диапазоне условий – от влажных лесов до открытых сухих саванн. Массивные австралопитеки Южной Африки тоже были встречены в контексте разнообразных природных условий; считается, однако, что они держались ближе к воде, чем грацильные австралопитеки и «ранние Homo«, впрочем, есть и противоположные доказательства, свидетельствующие, что они обитали в более сухих и открытых ландшафтах. По большей части австралопитеки держались сравнительно открытых мест – в той или иной степени облесённых саванн.

Обычно находки австралопитеков Восточной Африки приурочены к околоводным экосистемам, чаще к берегам озёр. Однако это может быть лишь тафономическим артефактом, поскольку ископаемые останки лучше всего сохраняются именно в таких условиях. Возможно, что основная зона обитания австралопитеков располагалась на более отдалённых от воды территориях.

Слева — череп детеныша Australopithecus africanus («бэби из Таунга»), справа — череп детеныша шимпанзе. Обратите внимание на относительно высокий, выпуклый лоб и маленькие клыки австралопитека.

Кафедра антропологии, биофак МГУ. Фото: А. Соколов

Вообще реконструированные африканские ландшафты времени существования австралопитеков чаще всего чрезвычайно мозаичны и часто на небольшой территории включают в себя элементы от сухих саванн до влажных тропических лесов. Возможно, разнообразие ландшафтных зон препятствовало крайней специализации австралопитеков; истоки высокой экологической пластичности современного человека, видимо, можно искать уже в том времени.

Австралопитеки жили группами в несколько особей и, видимо, постоянно кочевали по просторам Африки в поисках пропитания. Орудия австралопитеки вряд ли умели изготовлять, хотя использовали наверняка. Их руки были весьма похожи на человеческие, но пальцы были сильнее изогнуты и более узкие. Как уже упоминалось, древнейшие орудия известны из слоев в Эфиопии, датированных 2,7 миллионами лет назад, то есть спустя 4 миллиона лет после появления австралопитеков. В Южной Африке австралопитеки или их непосредственные потомки около 2-1,5 миллионов лет назад использовали костяные обломки для вылавливания термитов из термитников.

Как уже упоминалось, древнейшие орудия известны из слоев в Эфиопии, датированных 2,7 миллионами лет назад, то есть спустя 4 миллиона лет после появления австралопитеков. В Южной Африке австралопитеки или их непосредственные потомки около 2-1,5 миллионов лет назад использовали костяные обломки для вылавливания термитов из термитников.

Рассмотрим более подробно каждую из групп австралопитеков.

| Виды | ||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||

| Места находок | ||||||||||||||||||||||||||||

Геохронология

◄Наше время◄Мел-палеогеновое вымирание | ||||||||||||||||||||||||||||

| Череп самки Australopithecus africanus | ||||||||||

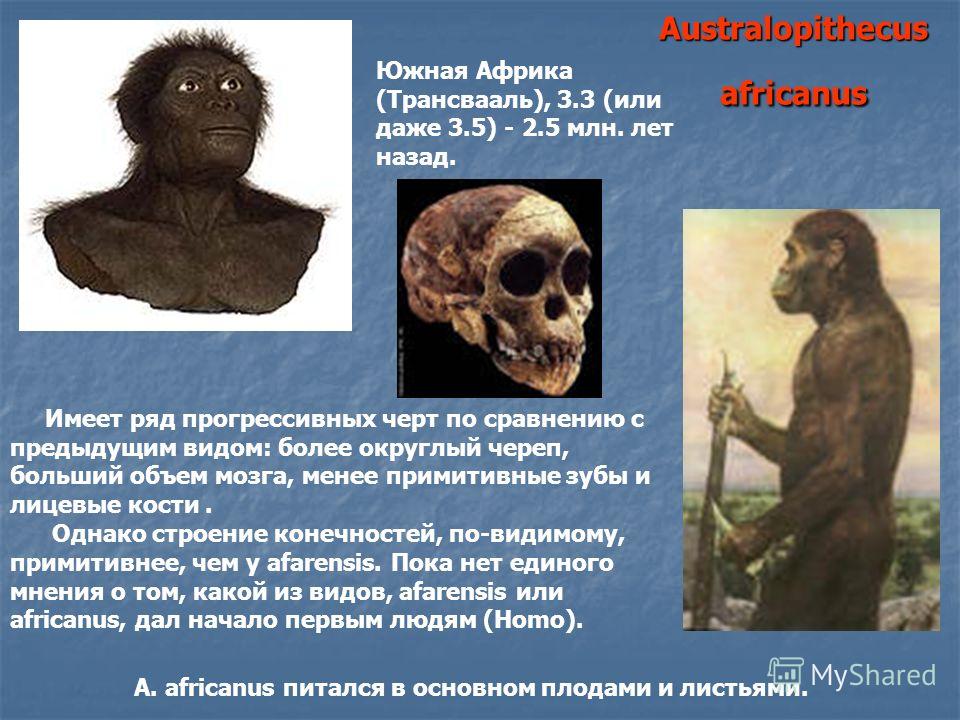

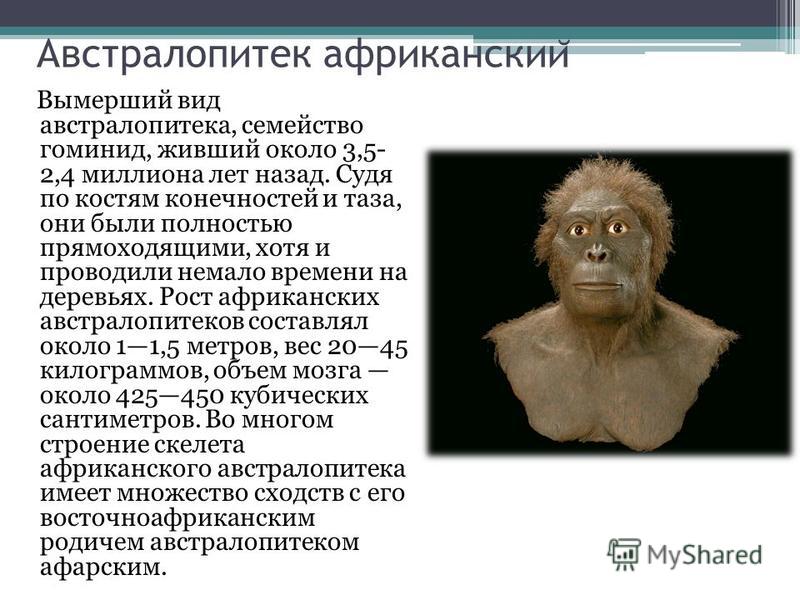

С человеком австралопитеков сближает слабое развитие челюстей, отсутствие крупных выступающих клыков, хватательная кисть с развитым большим пальцем, опорная стопа и строение таза, приспособленное для прямохождения. Головной мозг относительно крупный (530 см³), но по строению мало отличающийся от мозга современных человекообразных обезьян. По объёму он составлял не более 35% от средних размеров мозга современного человека. Размеры тела также были невелики, не более 120-140 см в высоту, телосложение стройное. Предполагается, что разница в размерах самцов и самок австралопитеков была больше, чем у современных гоминидов. Например, у современных людей мужчины в среднем лишь на 15% крупнее женщин, в то время как у австралопитеков они могли быть на 50% выше и тяжелее, что порождает дискуссии о принципиальной возможности столь сильного полового диморфизма у этого рода гоминидов. Одним из основных характерных признаков для парантропов является костяной стреловидный гребень на черепе, присущий самцам современных горилл, поэтому нельзя до конца исключить, что робустерные/парантропные формы австралопитеков являются самцами, а грацильные — самками, альтернативным объяснением может быть отнесение форм разных размеров к разным видам или подвидам.

Предполагается, что разница в размерах самцов и самок австралопитеков была больше, чем у современных гоминидов. Например, у современных людей мужчины в среднем лишь на 15% крупнее женщин, в то время как у австралопитеков они могли быть на 50% выше и тяжелее, что порождает дискуссии о принципиальной возможности столь сильного полового диморфизма у этого рода гоминидов. Одним из основных характерных признаков для парантропов является костяной стреловидный гребень на черепе, присущий самцам современных горилл, поэтому нельзя до конца исключить, что робустерные/парантропные формы австралопитеков являются самцами, а грацильные — самками, альтернативным объяснением может быть отнесение форм разных размеров к разным видам или подвидам.

Развитие форм внутри рода

Основным кандидатом на место предка австралопитеков является род Ardipithecus. При этом самый древний из представителей нового рода, Australopithecus anamensis, произошёл непосредственно от Ardipithecus ramidus 4,4-4,1 миллиона лет назад, а 3,6 миллиона лет назад дал начало Australopithecus afarensis, к которому принадлежит знаменитая Люси. С находкой в 1985 году так называемого «чёрного черепа», который был очень похож на Paranthropus boisei, с характерным костяным гребнем, но при этом был на 2,5 млн. старше, в родословной австралопитеков появилась официальная неопределённость, поскольку хоть и результаты анализов могут сильно меняться в зависимости от множества обстоятельств и среды, где находился череп, и, как водится, будут ещё десятилетиями перепроверяться десятки раз, но на текущий момент получается, что Paranthropus boisei не мог произойти от Australopithecus africanus, поскольку жил до них, и как минимум жил в одно время с Australopithecus afarensis, и, соответственно, тоже не мог от них произойти, если, конечно, не учитывать гипотезу, что парантропные формы австралопитеков и австралопитеки являются самцами и самками одного и того же вида.

С находкой в 1985 году так называемого «чёрного черепа», который был очень похож на Paranthropus boisei, с характерным костяным гребнем, но при этом был на 2,5 млн. старше, в родословной австралопитеков появилась официальная неопределённость, поскольку хоть и результаты анализов могут сильно меняться в зависимости от множества обстоятельств и среды, где находился череп, и, как водится, будут ещё десятилетиями перепроверяться десятки раз, но на текущий момент получается, что Paranthropus boisei не мог произойти от Australopithecus africanus, поскольку жил до них, и как минимум жил в одно время с Australopithecus afarensis, и, соответственно, тоже не мог от них произойти, если, конечно, не учитывать гипотезу, что парантропные формы австралопитеков и австралопитеки являются самцами и самками одного и того же вида.

Известные формы

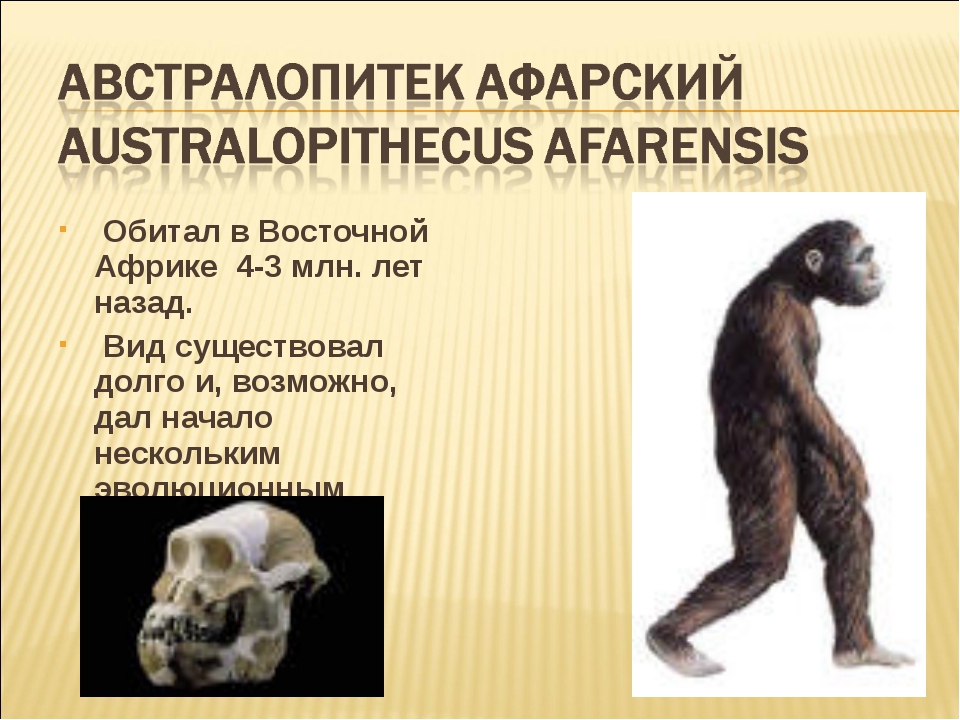

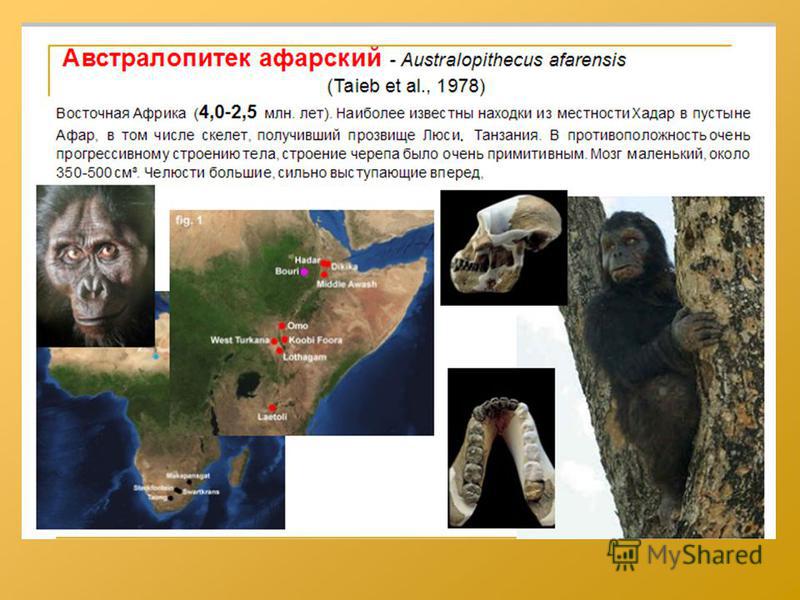

- Австралопитек афарский (афаренсис) (Australopithecus afarensis)

- Австралопитек африканский (Australopithecus africanus)

- Австралопитек седиба (Australopithecus sediba)

- Australopithecus prometheus

Ранее к роду Australopithecus причисляли ещё трёх представителей, однако в настоящее время их принято выделять в особый род парантропов (Paranthropus).

- Парантроп эфиопский (Paranthropus aethiopicus)

- Зинджантроп (Zinjanthropus boisei, теперь Paranthropus boisei)

- Робустус (Australopithecus robustus, теперь Paranthropus robustus)

Место в эволюции гоминид

| Реконструкция самки Australopithecus afarensis | ||||||||||

Род Australopithecus считается предком по меньшей мере двух групп гоминидов:парантропов и людей. Хотя по уровню интеллекта австралопитеки мало отличались от обезьян, они были прямоходящими, в то время как большинство обезьян являются четвероногими. Таким образом, прямохождение предшествовало развитию интеллекта у людей, а не наоборот, как ранее предполагалось.

Как австралопитеки перешли к прямохождению, пока не ясно. Среди рассматриваемых причин называют необходимость хватать объекты, такие как пищу и детёнышей, передними лапами, и осматривать окрестности поверх высокой травы в поисках пищи или чтобы вовремя заметить опасность. Высказывается также предположение, что общие предки прямоходящих гоминид (в том числе людей и австралопитеков) жили на мелководье и питались мелкими водными обитателями, а прямохождение сформировалось как адаптация к передвижению по мелководью. пользу этой версии говорит ряд анатомо-физиологических и этологических особенностей, в частности — способность людей произвольно задерживать дыхание, на что способны не все плавающие животные.

Высказывается также предположение, что общие предки прямоходящих гоминид (в том числе людей и австралопитеков) жили на мелководье и питались мелкими водными обитателями, а прямохождение сформировалось как адаптация к передвижению по мелководью. пользу этой версии говорит ряд анатомо-физиологических и этологических особенностей, в частности — способность людей произвольно задерживать дыхание, на что способны не все плавающие животные.

Согласно данным генетики, признаки прямохождения появились у некоторых вымерших видов обезьян ещё около 6 млн. лет назад, в эпоху расхождения между людьми и шимпанзе. Это значит, что не только сами австралопитеки, но и вид, который был их предком, например, ардипитек, уже мог быть прямоходящим. Возможно, прямохождение было элементом адаптации к жизни на деревьях. Современные орангутаны используют все четыре лапы для перемещения только по толстым сучьям, в то время как к более тонким ветвям либо цепляются снизу, либо идут по ним на задних лапах, готовясь передними уцепиться за другие ветви повыше или балансируя для устойчивости. Такая тактика позволяет им приблизиться к плодам, расположенным далеко от ствола, или прыгать с одного дерева на другое. Изменения климата, произошедшие 11-12 млн. лет назад, привели к сокращению лесных массивов в Африке и появлению больших открытых пространств, что и могло подтолкнуть предков австралопитеков к переходу к прямохождению по земле. отличие от них предки современных шимпанзе и горилл специализировались на лазании по вертикальным стволам и лианам, чем обусловлена их кривоногая и косолапая походка на земле. Тем не менее, люди унаследовали много общего с этими обезьянами, включая строение костей рук, усиленных для хождения с опорой на костяшки пальцев.

Такая тактика позволяет им приблизиться к плодам, расположенным далеко от ствола, или прыгать с одного дерева на другое. Изменения климата, произошедшие 11-12 млн. лет назад, привели к сокращению лесных массивов в Африке и появлению больших открытых пространств, что и могло подтолкнуть предков австралопитеков к переходу к прямохождению по земле. отличие от них предки современных шимпанзе и горилл специализировались на лазании по вертикальным стволам и лианам, чем обусловлена их кривоногая и косолапая походка на земле. Тем не менее, люди унаследовали много общего с этими обезьянами, включая строение костей рук, усиленных для хождения с опорой на костяшки пальцев.

Не исключено также, что австралопитеки не были прямыми предками людей, а представляли собой тупиковую ветвь эволюции. К таким выводам подталкивают, в частности, недавние находки сахелантропа, ещё более древней человекообразной обезьяны, которая была больше похожа на Homo erectus, чем австралопитеки. 2008 году был открыт новый вид австралопитеков, A. sediba, живший в Африке менее двух миллионов лет назад. Хотя по отдельным морфологическим признакам он ближе к людям, чем более древние виды австралопитеков, что дало основание его открывателям объявить его переходной формой от австралопитеков к людям, одновременно с ним, по-видимому, уже существовали первые представители рода Homo, такие, как человек рудольфский, что исключает возможность того, что этот вид австралопитеков мог быть предком современного человека.

sediba, живший в Африке менее двух миллионов лет назад. Хотя по отдельным морфологическим признакам он ближе к людям, чем более древние виды австралопитеков, что дало основание его открывателям объявить его переходной формой от австралопитеков к людям, одновременно с ним, по-видимому, уже существовали первые представители рода Homo, такие, как человек рудольфский, что исключает возможность того, что этот вид австралопитеков мог быть предком современного человека.

Большинство видов австралопитеков использовали орудия труда не более современных обезьян. Известно, что шимпанзе и гориллы способны колоть орехи камнями, использовать палочки для извлечения термитов и дубинки для охоты. Насколько часто австралопитеки охотились — вопрос спорный, так как их ископаемые останки редко ассоциируют с останками убитых животных.

См. также

- Анойяпитек

- Грифопитек

- Сивапитек

- Накалипитек

- Афропитек

- Дриопитек

- Моротопитек

- Кениапитек

- Ореопитек

Примечания

- Австралопитеки грацильные

- 1

2

Антонов, Егор. Австралопитеки меряются возрастом:Литлфут оказался древнее Люси Новая «космическая» методика датирует останки Литлфута временем около 3,67 миллиона лет назад.«Наука и жизнь» (13 апреля 2015). Проверено 14 апреля 2015.

Австралопитеки меряются возрастом:Литлфут оказался древнее Люси Новая «космическая» методика датирует останки Литлфута временем около 3,67 миллиона лет назад.«Наука и жизнь» (13 апреля 2015). Проверено 14 апреля 2015. - Beck Roger B. World History:Patterns of Interaction. — Evanston, IL:McDougal Littell. — ISBN 0-395-87274-X.

- BBC — Science & Nature — The evolution of man. Mother of man — 3.2 million years ago. Проверено 1 ноября 2007. Архивировано из первоисточника 9 февраля 2012.

- Thorpe S.K.S.; Holder R.L., and Crompton R.H. PREMOG — Supplementary Info. Origin of Human Bipedalism As an Adaptation for Locomotion on Flexible Branches(недоступная ссылка — история).Primate Evolution & Morphology Group (PREMOG), the Department of Human Anatomy and Cell Biology, the School of Biomedical Sciences at the University of Liverpool (24 May 2007). Проверено 1 ноября 2007. Архивировано из первоисточника 17 июля 2007.

- New human-like species unveiled (англ.)

Ссылки

- Австралопитеки на сайте «Evolution of Man»

- Австралопитеки на портале Антропогенез.

ру

ру - В ЮАР наконец-то найдено то самое недостающее звено

| Антропогенез и палеоантропология | |

|---|---|

| Вымершие роды Гоминини/Хоминина | Сахелантроп Оррорин Ардипитеки Кениантропы (анамский · афарский · бахр-эль-газальский · африканский · гари · седиба) Парантропы (эфиопский · Бойса · robustus) |

| Люди (род Homo) | H. gautengensis Ч. умелый Ч. рудольфский Ч. грузинский Ч. работающий Ч. прямоходящий (питекантроп · синантроп · явантроп) H. cepranensis H. helmei Ч.-предшественник Гейдельбергский Ч. Неандерталец Денисовский Ч. Ч. флоресский H. sapiens (Идалту · Кроманьонец · Homo sapiens sapiens) |

| Находки гоминид | Азыхантроп Родезийский человек Атлантроп Мальчик из Турканы Олдувай Пещеры Стеркфонтейн Сен-Сезер Сходненский череп Тешик-Таш Трейнтье Тумай Лаэтоли Кооби-Фора Люси Штейнгеймский человек Юаньмоуский человек мегантроп |

| Происхождение | Основные гипотезы:Моноцентризм Африканская маргинальные:Внетропическая Дицентризм Мультирегиональная (полицентризм) Наяпитек Homo pampeanus |

| Распространение | Археогенетика Колыбель человечества Палеоиндейцы Теории прибрежных миграций |

австралопитеки

Австралопитеки Информацию О

Австралопитеки представляли собой род, относящийся к семейству гоминиды. Их можно охарактеризовать и как двуногих обезьян, и как людей с признаками обезьян. Иными словами, их строение включало в себя черты, характерные для нынешних человекообразных обезьян и для людей. Жили эти древние приматы ориентировочно 6-1 млн. лет назад. Самые ранние останки, найденные в Республике Чад, датируются возрастом в 6 млн. лет. А наиболее поздние, обнаруженные в Южной Африке, датируются возрастом в 900 тыс. лет. Отсюда видно, что эти древние гоминиды прожили на Земле огромный период времени.

Их можно охарактеризовать и как двуногих обезьян, и как людей с признаками обезьян. Иными словами, их строение включало в себя черты, характерные для нынешних человекообразных обезьян и для людей. Жили эти древние приматы ориентировочно 6-1 млн. лет назад. Самые ранние останки, найденные в Республике Чад, датируются возрастом в 6 млн. лет. А наиболее поздние, обнаруженные в Южной Африке, датируются возрастом в 900 тыс. лет. Отсюда видно, что эти древние гоминиды прожили на Земле огромный период времени.

Ареал обитания был чрезвычайно велик. Это, практически, вся Центральная и Южная Африка, а также отдельные районы Северной Африки. Основная масса австралопитеков концентрировалась на востоке и юге материка. На севере обнаруженных останков гораздо меньше, но это может указывать всего лишь на сравнительно плохую изученность данного региона, а не на реальное расселение этих ископаемых приматов. С учётом огромного временного интервала можно говорить о кардинальных изменениях природных условий, что способствовало появлению абсолютно новых видов, непохожих на старые.

В настоящее время этих древних приматов делят на 3 группы, которые последовательно меняли друг друга. При этом каждая группа подразделяется на несколько видов.

Австралопитек анамский

или ранний австралопитек. Жил 6-4 млн. лет назад. Его первые останки были найдены в Кении в 1965 году.

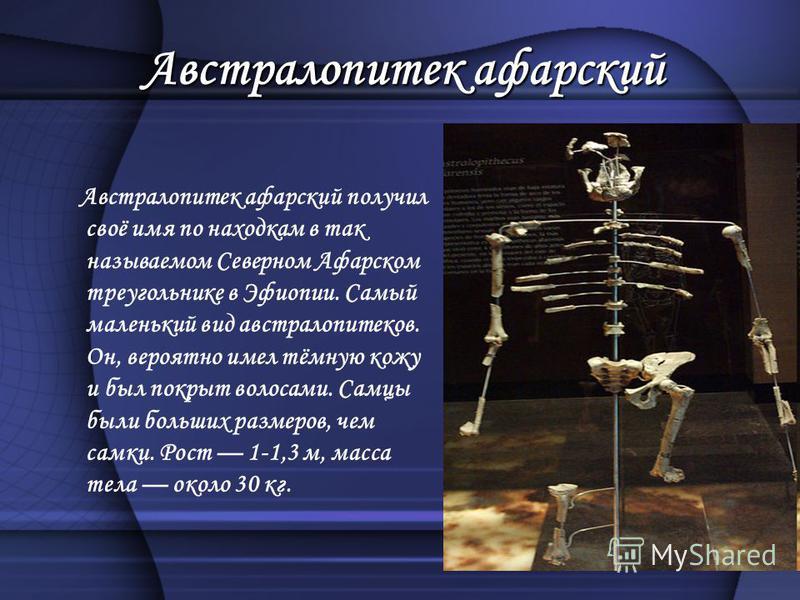

Австралопитек афарский

жил 4-2,5 млн. лет назад. В 1974 году французской экспедицией был найден в Эфиопии скелет женской особи. Ей дали имя Люси. Жила она 3,2 млн. лет назад, погибла в возрасте 25 или 30 лет.

Австралопитек седиба

жил 2,5-1 млн. лет назад. Эти приматы отличались массивностью форм и хорошо развитыми челюстями. Первоначально были обнаружены 2 скелета в пещере Малапа в ЮАР. Это подросток и особь женского пола. Всего нашли 130 фрагментов данных скелетов. Слово «седиба» с языка народа Басуто переводится как «колодец».

Австралопитеки жили племенными группами

Особенности строения австралопитеков

Для рассматриваемых гоминидов был характерен низкий и широкий таз, сравнительно длинные ноги и относительно короткие руки. Стопы не имели хватательных функций, ими обладали только кисти рук. Позвоночник был вертикальным. То есть можно говорить о сходном строении с человеком. В то же время рост был небольшим и варьировался в пределах от 120 до 150 см при стройном телосложении и весе 30-55 кг.

Стопы не имели хватательных функций, ими обладали только кисти рук. Позвоночник был вертикальным. То есть можно говорить о сходном строении с человеком. В то же время рост был небольшим и варьировался в пределах от 120 до 150 см при стройном телосложении и весе 30-55 кг.

У самок и самцов размеры ощутимо различались. Сильный пол был крупнее слабого почти на 50%. У людей такое различие составляет не более 15%. Объём мозга составлял 400-550 куб. см. У человека соответствующая величина равна 1200-1500 куб. см. Что касается строения серого вещества, то оно соответствовало строению шимпанзе.

На поздней стадии своего развития австралопитеки охотились на копытных животных

Поведенческие черты

Жили австралопитеки в саваннах и тропических лесах вблизи озёр и рек. В то же время нельзя утверждать, что древнейшие приматы игнорировали отдалённые от крупных водоёмов территории. Просто их останки лучше всего сохранились именно в таких местах. Рацион питания в основном состоял из растительной пищи. В более поздние времена практиковалась охота на копытных животных.

В более поздние времена практиковалась охота на копытных животных.

Эти древнейшие предки человека существовали группами и вели кочевой образ жизни, перемещаясь по жаркому континенту в поисках пропитания. Трудно сказать, изготавливали они совершенные орудия труда или нет. Их руки напоминали человеческие, но пальцы были более узкими и изогнутыми. Известно, что в Южной Африке 1,5 млн. лет назад использовались обломки костей, которыми отлавливались термиты, обитавшие в термитниках. Впрочем, современные обезьяны также используют и камни, и кости при добывании пропитания.

Голова австралопитека в музее

Являлись ли австралопитеки прямыми предками людей?

Ведя разговор об австралопитеках, можно предположить, что они являлись прямыми предками современных людей, исходя из того, что человек по своим признакам меньше отличается от ископаемого гоминида, чем горилла или шимпанзе. Тут можно взять за основу строение челюстей, кистей, стоп, а также прямое хождение, которое во многом способствовало развитию интеллекта.

Здесь следует знать, что первые признаки прямохождения появились ещё 6 млн. лет назад у исчезнувших видов обезьян. То есть это была эпоха, когда началось кардинальное формирование самых первых предков современных людей. В те времена в Африке появилось много открытых пространств, которые стали осваиваться обезьянами. А вне деревьев гораздо эффективнее передвигаться не на 4-х, а на 2-х конечностях.

В то же время можно допустить, что австралопитеки вовсе не были прямыми предками человека, а представляли собой лишь тупиковую ветвь эволюционного развития. Данное предположение нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, так как у науки пока ещё собрано мало данных об этих и других древних ископаемых гоминидах.

Алексей Стариков

Название «австралопитек» произошло от латинского слова, обозначающего «южный». В начале двадцатого века профессор анатомии Раймонд Дарт нашел недалеко от Таунга череп. Он состоял из отлично сохранившейся лицевой части с челюстями и зубами, а так же правую черепную коробку. Исследователь решил, что этот череп принадлежал человекообразной обезьяне лет шести-семи от роду. Но, присмотревшись, Дарт обратил внимание на признаки взрослого человека. Это большое затылочное отверстие для соединения спинного мозга с головным. Оно было расположено так, что обладатель этого черепа должен был иметь более-менее выпрямленное тело. Таким образом, ученый пришел к выводу, что череп принадлежит детенышу предка человека. Он и назвал существо африканским австралопитеком или ласково – «беби из Таунга». Австралопитек, или «южная обезьяна», пришел на смену рамапитекам. Он и в са¬мом деле все еще напоминал обезьяну. Однако зубы австралопитеков уже гораздо больше походили на человеческие, а мозг в объеме достигал 650 кубических сантиметров (как у современных горилл). Но австралопитеки были почти вдвое меньше, так что на единицу веса тела у них приходилось в два раза больше моз¬говых клеток, чем у обычных обезьян. Австралопитеки жили в саваннах Восточной и Южной Африки вблизи от известняковых скал, в пещерах и расщелинах.

Исследователь решил, что этот череп принадлежал человекообразной обезьяне лет шести-семи от роду. Но, присмотревшись, Дарт обратил внимание на признаки взрослого человека. Это большое затылочное отверстие для соединения спинного мозга с головным. Оно было расположено так, что обладатель этого черепа должен был иметь более-менее выпрямленное тело. Таким образом, ученый пришел к выводу, что череп принадлежит детенышу предка человека. Он и назвал существо африканским австралопитеком или ласково – «беби из Таунга». Австралопитек, или «южная обезьяна», пришел на смену рамапитекам. Он и в са¬мом деле все еще напоминал обезьяну. Однако зубы австралопитеков уже гораздо больше походили на человеческие, а мозг в объеме достигал 650 кубических сантиметров (как у современных горилл). Но австралопитеки были почти вдвое меньше, так что на единицу веса тела у них приходилось в два раза больше моз¬говых клеток, чем у обычных обезьян. Австралопитеки жили в саваннах Восточной и Южной Африки вблизи от известняковых скал, в пещерах и расщелинах. Там они прятались от опасности и ночевали. Охотились на павианов и антилоп, используя в качестве оружия камни, рога животных, крупные кости жирафов. Как и большинство из нас, австралопитеки были правшами — черепа павианов, обнаруженные в районах древнейших стоянок, пробиты слева, то есть удар камнем или дубиной наносился правой рукой. Кроме того, австралопитеки поль¬зовались руками для переноски грузов и изготовления каменных орудий, служивших для резания мяса. На охоте австралопитеки объединялись в стаи, устраивали засады и загоня¬ли стада копытных животных в пропасти и овраги. Не отказывались они полакомиться и спелыми плодами, съедобными травами и кореньями. Совершенно ясно, что австралопитеки обладали чем-то намного большим, чем простая звериная сообразительность. Однако одновременно с австралопитеками жили парантропы, которые отличались от австралопитеков гораздо более внушительным ростом и мощным телосложением. Обитали они в уцелевших кое-где лесных зарослях и питались исключительно растительной пищей.

Там они прятались от опасности и ночевали. Охотились на павианов и антилоп, используя в качестве оружия камни, рога животных, крупные кости жирафов. Как и большинство из нас, австралопитеки были правшами — черепа павианов, обнаруженные в районах древнейших стоянок, пробиты слева, то есть удар камнем или дубиной наносился правой рукой. Кроме того, австралопитеки поль¬зовались руками для переноски грузов и изготовления каменных орудий, служивших для резания мяса. На охоте австралопитеки объединялись в стаи, устраивали засады и загоня¬ли стада копытных животных в пропасти и овраги. Не отказывались они полакомиться и спелыми плодами, съедобными травами и кореньями. Совершенно ясно, что австралопитеки обладали чем-то намного большим, чем простая звериная сообразительность. Однако одновременно с австралопитеками жили парантропы, которые отличались от австралопитеков гораздо более внушительным ростом и мощным телосложением. Обитали они в уцелевших кое-где лесных зарослях и питались исключительно растительной пищей. Но вот незадача — никаких признаков интеллекта парантропы не проявляли и орудиями не пользовались. После них не осталось ни малейших следов деятельности, даже отдаленно похожей на разумную. Сегодня ученые насчитывают не¬сколько видов австралопитеков. Ученые обладают около пятистами костными останками этих особей. Все они родом из Африканского континента. В других частях света находок, которые можно было бы отнести к австралопитекам, неизвестно. Хотя иногда появляются сообщения о находках из Восточной Азии. Это отдельные фрагменты костей, поэтому о них очень трудно сказать наверняка, принадлежат ли они к этому виду.

Но вот незадача — никаких признаков интеллекта парантропы не проявляли и орудиями не пользовались. После них не осталось ни малейших следов деятельности, даже отдаленно похожей на разумную. Сегодня ученые насчитывают не¬сколько видов австралопитеков. Ученые обладают около пятистами костными останками этих особей. Все они родом из Африканского континента. В других частях света находок, которые можно было бы отнести к австралопитекам, неизвестно. Хотя иногда появляются сообщения о находках из Восточной Азии. Это отдельные фрагменты костей, поэтому о них очень трудно сказать наверняка, принадлежат ли они к этому виду.

Сегодня ученые насчитывают несколько видов австралопитеков.

Красотка Люси Антрополог Дональд Джохансон во время раскопок в Эфиопии обнаружил останки черепа, кусок плечевой кости и бедренную кость, а так же еще пятьдесят фрагментов скелета. Среди них были нижняя челюсть, позвонки, крестец, ребра, кости рук и таза. Это была поистине сенсационная находка. Кости принадлежали особи женского пола примерно двадцати лет. Ученые назвали ее Люси. Женщина было ростом сто десять сантиметров, весила около тридцати килограмм. Ее размер соответствовал росту и размеру ребенка шести лет. Объем мозга был небольшой. Ни у кого не вызвало сомнений. Что она передвигалась на двух ногах, но и хорошо лазила по деревьям. Было определено, что Люси жила примерно три миллиона лет тому назад. Самый полный и древний (3,6 млн лет) скелет австралопитека был обнаружен в Эфиопии. Ученые прозвали эту даму Люси. Слева — останки Люси так, как они были обнаружены при раскопках, справа — реконструированный на их основе скелет австралопитека. Австралопитек африканский Расселился на Земле три миллиона лет назад. Он был так же невелик, как и афарский, но имел заметно меньше обезьяньих признаков. И строение его мозга более сложное, чем у человекообразных обезьян. Мясная пища имела огромное значение для развития мозга первобытного человека. Ведь она богата белком, а он необходим для роста, развития. Да и добывать мясную пищу сложнее, это уже задача для мозга.

Ученые назвали ее Люси. Женщина было ростом сто десять сантиметров, весила около тридцати килограмм. Ее размер соответствовал росту и размеру ребенка шести лет. Объем мозга был небольшой. Ни у кого не вызвало сомнений. Что она передвигалась на двух ногах, но и хорошо лазила по деревьям. Было определено, что Люси жила примерно три миллиона лет тому назад. Самый полный и древний (3,6 млн лет) скелет австралопитека был обнаружен в Эфиопии. Ученые прозвали эту даму Люси. Слева — останки Люси так, как они были обнаружены при раскопках, справа — реконструированный на их основе скелет австралопитека. Австралопитек африканский Расселился на Земле три миллиона лет назад. Он был так же невелик, как и афарский, но имел заметно меньше обезьяньих признаков. И строение его мозга более сложное, чем у человекообразных обезьян. Мясная пища имела огромное значение для развития мозга первобытного человека. Ведь она богата белком, а он необходим для роста, развития. Да и добывать мясную пищу сложнее, это уже задача для мозга. По сравнению со своими предшественниками, австралопитек имеет больший объем мозга. Он составил примерно пятьсот кубических сантиметров. По размерам австралопитеки были немного меньше шимпанзе. Хотя среди них встречались особи и крупных размеров. Австралопитек могучий К примеру, австралопитек робуст имел внушительный размер. Его череп «украшал» огромный гребень от затылка ко лбу. К нему, вероятно, крепились очень мощные мышцы. Австралопитек могучий был гораздо более крупным и физически лучше развитым. При росте в 160 сантиметров он весил до 50 килограммов. Появился около 2,5 миллионов лет назад. При более крупном, чем у других австралопитеков, мозге череп «могучего» ближе к обезьяньему — с высоким гребнем на темени и массивной челюстью. Первобытный человек был уже достаточно умным, проявлял первые признаки Хомо Сапиенса. Антропологами выделено несколько видов австралопитеков от мелких до массивных. От какого именно вида начал свой род человек, доподлинно не известно. Австралопитеки – это первые существа, о которых известно наверняка, что они передвигались на двух ногах.

По сравнению со своими предшественниками, австралопитек имеет больший объем мозга. Он составил примерно пятьсот кубических сантиметров. По размерам австралопитеки были немного меньше шимпанзе. Хотя среди них встречались особи и крупных размеров. Австралопитек могучий К примеру, австралопитек робуст имел внушительный размер. Его череп «украшал» огромный гребень от затылка ко лбу. К нему, вероятно, крепились очень мощные мышцы. Австралопитек могучий был гораздо более крупным и физически лучше развитым. При росте в 160 сантиметров он весил до 50 килограммов. Появился около 2,5 миллионов лет назад. При более крупном, чем у других австралопитеков, мозге череп «могучего» ближе к обезьяньему — с высоким гребнем на темени и массивной челюстью. Первобытный человек был уже достаточно умным, проявлял первые признаки Хомо Сапиенса. Антропологами выделено несколько видов австралопитеков от мелких до массивных. От какого именно вида начал свой род человек, доподлинно не известно. Австралопитеки – это первые существа, о которых известно наверняка, что они передвигались на двух ногах. Их походка, конечно, была еще довольно не уверенно, подпрыгивающей, ноги во время ходьбы были согнуты в коленях и в тазобедренных суставах. Они немало времени проводили на деревьях. Обитали они на границе тропического леса и саванны. Питались они съедобными кореньями, насекомыми. Австралопитеки также могли раскалывать черепа и кости для добывания питательного костного мозга. Вряд ли они могли самостоятельно охотиться. Скорее всего, они доедали пищу после хищников.

Их походка, конечно, была еще довольно не уверенно, подпрыгивающей, ноги во время ходьбы были согнуты в коленях и в тазобедренных суставах. Они немало времени проводили на деревьях. Обитали они на границе тропического леса и саванны. Питались они съедобными кореньями, насекомыми. Австралопитеки также могли раскалывать черепа и кости для добывания питательного костного мозга. Вряд ли они могли самостоятельно охотиться. Скорее всего, они доедали пищу после хищников.

Пока ученые не договорились, можно ли считать австралопитеков гоминидами. Для этого важными находками можно считать орудия труда, которые обнаруживались вместе с останками древних жителей Земли. Первые каменные орудия труда связывают с хомо хабилис, которые населяли планету около двух миллионов лет тому назад. Хотя представители Человека Разумного настолько умные, что получают образование в Англии . По окончании британского колледжа или университета у людей появляется масса возможностей для обеспечения хорошей жизни.

Человечество всегда задавалось вопросом своего происхождения, потому что так уж устроен Homo sapiens. Ему необходимо все понять, осмыслить и, пропустив через призму собственного мироощущения, дать разумное объяснение любому явлению или факту. Современная наука указывает на австралопитека, как на одного из наших дальних предков. Эта тема актуальна и вызывает множество различных споров, порождая всё новые гипотезы. Необходимо сделать небольшой экскурс в историю и проследить эволюцию австралопитеков, чтобы понять, что общего и отличного у этой группы гоминидов с современным человеком.

Ему необходимо все понять, осмыслить и, пропустив через призму собственного мироощущения, дать разумное объяснение любому явлению или факту. Современная наука указывает на австралопитека, как на одного из наших дальних предков. Эта тема актуальна и вызывает множество различных споров, порождая всё новые гипотезы. Необходимо сделать небольшой экскурс в историю и проследить эволюцию австралопитеков, чтобы понять, что общего и отличного у этой группы гоминидов с современным человеком.

Адаптация к прямохождению

Наука даёт довольно интересную характеристику австралопитеков. С одной стороны она считает их прямоходящей двуногой обезьяной, но очень высокоорганизованной. А с другой называет их примитивными но с обезьяньей головой. Найденные при раскопках черепа австралопитеков мало отличаются от современных нам горилл или шимпанзе. На основе научных исследований установлено, что мозг австралопитека был примитивен и в своем объеме не превышал 550 см 3 . Челюсти имели довольно крупный размер и прекрасно развитые жевательные мышцы. Зубы выглядели массивнее, но по своему строению уже напоминали зубы современных людей.

Зубы выглядели массивнее, но по своему строению уже напоминали зубы современных людей.

Наиболее жаркие споры в научной среде вызывают вопросы прямохождение австралопитека. Строение его тела, определенное на основании найденных в вулканическом пепле останков и следов, определено достаточно полно. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что при ходьбе тазобедренный сустав австралопитека разгибался не полностью, а стопы ног перекрещивались. Зато пятка у него была неплохо сформирована, имелись ярко выраженный свод стопы и большой палец. Эти анатомические особенности австралопитека в строении пятки и стопы делают нас подобными.

До конца неизвестно что побудило австралопитеков перейти к прямой походке. Называются различные версии, но, в основном, они сводятся к тому, что перейти к прямой походке их побудила необходимость все чаще использовать передние лапы, например, чтобы брать детенышей, пищу и т. д. Была выдвинута еще одна интересная гипотеза о том, что прямохождение у «южных обезьян» — их адаптации в условиях постоянного нахождения на мелководье. Мелководье давало им обильную пищу. В пользу этой версии, как аргумент, приводится почему-то способность людей самопроизвольно задерживать дыхание.

Мелководье давало им обильную пищу. В пользу этой версии, как аргумент, приводится почему-то способность людей самопроизвольно задерживать дыхание.

В качестве объяснения вопроса о прямохождении предлагается и версия о том, что прямохождение — это один из необходимых элементов для лучшей приспособляемости к жизни на деревьях. Но более достоверной версией выглядит изменение климата, которое, по мнению учёных, произошло примерно 11 млн лет назад. В тот период количество лесов резко снизилось и появилось много открытого пространства. Это условие и послужило спусковым механизмом, подстегнувшим обезьян, предков австралопитеков, осваивать землю.

Рост и размеры

Нельзя сказать, что эта группа гоминидов отличалась крупными размерами. Их рост не превышал 150 см, при весе от 25 кг до 50 кг. Но тут есть одна интересная особенность: по своим размерам самцы австралопитеков очень отличались от самок. Они были тяжелее практически наполовину. Это тоже играло свою роль в особенностях поведения и размножения. Если говорить о волосяном покрытии, то учёные считают, что свой мех они начали терять, когда вышли из лесов. Австралопитеки начали вести более активный и шерсть в таких условиях только мешала. Потоотделение у современного человека — это защитный механизм организма от перегрева и, своего рода, компенсация за потерю естественной «шубы» нашими предками.

Если говорить о волосяном покрытии, то учёные считают, что свой мех они начали терять, когда вышли из лесов. Австралопитеки начали вести более активный и шерсть в таких условиях только мешала. Потоотделение у современного человека — это защитный механизм организма от перегрева и, своего рода, компенсация за потерю естественной «шубы» нашими предками.

Необходимо коснуться и темы деторождения — важная характеристика австралопитека, позволяющая этому виду не только выжить, но и эволюционировать. Перейдя на менее энергозатратный способ передвижения — прямую походку, таз австралопитека стал похожим на человеческий. Но происходила постепенная эволюция. Все чаще стали появляться дети с большими головами. Это связано в первую очередь с тем, что условия жизни изменились и требовали большей организованности и овладению примитивными орудиями труда.

Основные группы австралопитеков

Где и когда жили австралопитеки? Называется различная датировка появления австралопитеков на нашей Земле. Цифры называются от 7 млн лет до нашей эры — до 4 млн лет до н.э. Но самые ранние останки человекоподобных существ антропологи датируют в 6 млн лет до н. э. Они наткнулись на останки самых ранних австралопитеков в Ареал их расселения охватывает не только весь центр африканского континента, но доходит до северной части. Их скелеты находят и на востоке. То есть они прекрасно себя чувствовали в джунглях и в саване. Главным условием их обитания являлось наличие воды рядом.

Цифры называются от 7 млн лет до нашей эры — до 4 млн лет до н.э. Но самые ранние останки человекоподобных существ антропологи датируют в 6 млн лет до н. э. Они наткнулись на останки самых ранних австралопитеков в Ареал их расселения охватывает не только весь центр африканского континента, но доходит до северной части. Их скелеты находят и на востоке. То есть они прекрасно себя чувствовали в джунглях и в саване. Главным условием их обитания являлось наличие воды рядом.

Современная антропология выделяет три их вида, различая не только по анатомическим особенностям австралопитека, но и различную датировку.

- Австралопитек анамский. Это самая ранняя форма человекоподобных гоминидов. Предположительно жил 6 млн лет назад до н.э.

- Австралопитек африканский. Представлен нашумевшим скелетом самки австралопитека. Широкой аудитории он известен, как Люси. Смерть её носила явно насильственный характер. Датируют её останки примерно 2 млн лет до н.э.

- Австралопитек седиба.

Это самый крупный представитель этих приматов. Примерное время его существования озвучивается в пределах от 2,5 до 1 млн лет до н.э.

Это самый крупный представитель этих приматов. Примерное время его существования озвучивается в пределах от 2,5 до 1 млн лет до н.э.

Эволюция и изменение в поведении австралопитеков

Австралопитек одинаково хорошо себя чувствовал, как на земле, так и на дереве. С наступлением ночи он взбирался на дерево в целях безопасности, даже живя на земле. Кроме того, деревья дарили ему пищу. Поэтому он старался далеко от них не отходить. Образ жизни австралопитеков изменился. Перемены коснулись не только его манеры передвигаться, но и способов добывать пищу. Необходимость вести преимущественно дневной образ жизни изменила и их зрение. Надобность ориентировки ночью отпала, но в качестве компенсации появилось цветное зрение. Возможность различать цвета позволяла безошибочно отыскивать более спелые плоды, но не они были главной пищей австралопитека. Развитие мозга многие учёные связывают с появлением в его рационе достаточного количества белка. Где он мог его достать? Возможно, охотясь на более мелких представителей животного мира. Хотя существует мнение, что остатки пиршества других более крупных хищников и были основной пищей австралопитека.

Хотя существует мнение, что остатки пиршества других более крупных хищников и были основной пищей австралопитека.

Разнообразие в питании — основа в изменении поведения

В те времена властвовали крупные хищники из семейства кошачьих: саблезубы и львы. Им нельзя было попадаться на глаза, поэтому необходимость приспособиться касалась не только отдельно взятого индивида, но и всей группы. А это, в свою очередь, поневоле заставляло улучшать взаимодействие между всеми членами. Только благодаря организованным действиям можно было соперничать с другими падальщиками, а также быть предупреждённым в случае опасности. Уже тогда жили гиены -основной конкурент австралопитеков на остатки еды. Сразиться с ними в открытом бою сложно, поэтому необходимо было раньше добраться до места пиршества.

Разнообразие в способах передвижения (по земле и деревьям) давало и разнообразие в получении необходимой пищи. Это важный момент. Учёные, изучая по местам прикрепления мышц строение зубов, челюстей, а также черепа, проводя изотопный анализ костей и соотношение микроэлементов в них, пришли к выводу о всеядности этих гоминидов. Был найден индивид у австралопитеков — седиба, который употреблял в пищу даже кору деревьев, а это не свойственно никаким приматам. Ассортимент «блюд» также роднит австралопитеков с современным человеком, потому что люди также всеядны. Считается, что эта способность закладывалась в нас на раннем этапе эволюции. Австралопитеки не умели заготавливать еду впрок, поэтому им было необходимо вести кочевой образ жизни в постоянном поиске пищи.

Был найден индивид у австралопитеков — седиба, который употреблял в пищу даже кору деревьев, а это не свойственно никаким приматам. Ассортимент «блюд» также роднит австралопитеков с современным человеком, потому что люди также всеядны. Считается, что эта способность закладывалась в нас на раннем этапе эволюции. Австралопитеки не умели заготавливать еду впрок, поэтому им было необходимо вести кочевой образ жизни в постоянном поиске пищи.

Орудия труда

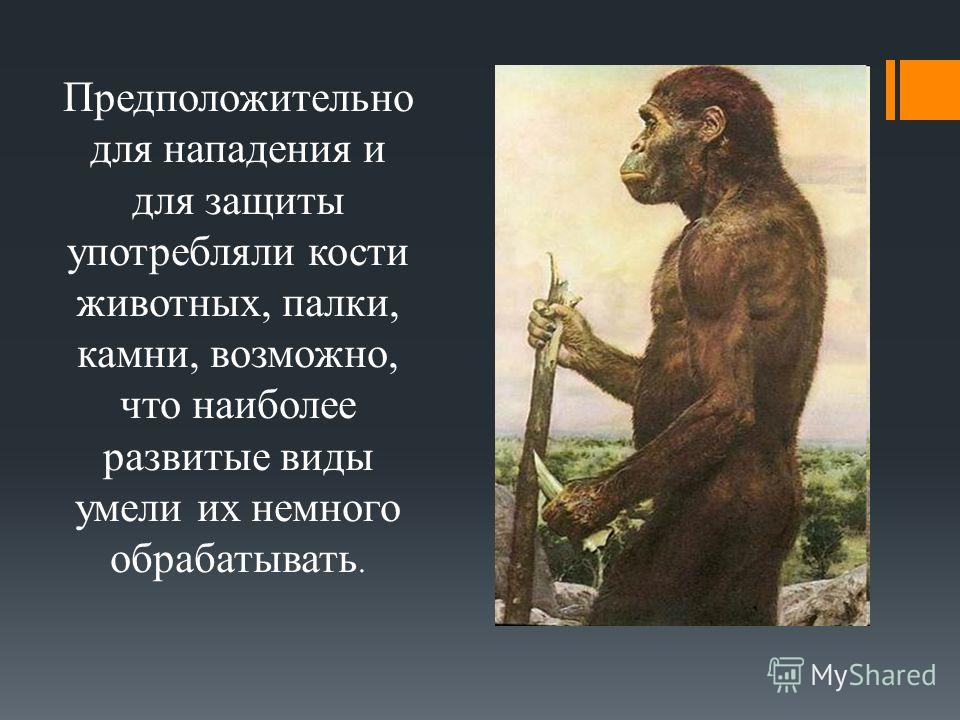

Существуют свидетельства того, что орудия труда австралопитек уже умел использовать. Это были кости, камни, палки. Современные приматы, да и не только, также используют подручные средства для достижения различных целей: добывают пищу, взбираются наверх и т. д. Это, конечно, не делает их высокоорганизованными существами. Они просто используют то, что им подвернулось в данной ситуации. Орудия труда австралопитек также не изготавливал. Он по поведению и повадкам мало отличался от своих сородичей — обезьян. Если он и пользовался камнями, то для метания или для расколки костей.

Новые навыки — основа выживания в дикой среде

Разнообразие пищи, получаемое благодаря вертикальной походке, использование примитивных орудий и организованность группы — это далеко не все навыки. Чтобы ответить на вопросы: что умели австралопитеки, что позволило им приспособиться и продолжить путь эволюции, необходимо обратить самое пристальное внимание на верхние конечности этих гоминидов. Основной характеристикой австралопитека грацильного являлось то, что этот далекий предок человека, растеряв большинство основных обезьяньих черт, являлся уже чистокровным прямоходящим. И это давало ему некоторые преимущества. Например, он мог перенести на небольшое расстояние какой — то груз. Передвигаясь в светлое время суток, они могли с большей долей вероятности избежать встречи с гиенами, ведущими преимущественно ночной образ жизни. Утверждается, что благодаря прямохождению, австралопитеки имели преимущество в поиске пищи перед гиенами, так как покрывали большее расстояние за меньший промежуток времени, но это довольно спорная точка зрения.

Имелся ли у австралопитеков язык жестов?

На вопрос о взаимодействии внутри стада, в частности, имели ли члены группы, хотя бы примитивный язык жестов, учёные не могут однозначно ответить. Хотя, наблюдая за приматами, можно с первого взгляда заметить, как ярко выражена их лицевая мимика. Да и языку жестов они обучаемы. Поэтому нельзя исключать такой возможности, что далекие предки человека имели возможность передавать информацию не только выкриками, но и жестами, мимикой. Образ жизни австралопитеков мало отличался от обезьяньего, но развитый большой палец, помогающий не только успешно хватать предметы, прямая походка, освободившая руки — все эти факторы вкупе и могли послужить тем толчком для развития языка жестов в их среде. Есть большая вероятность того, что таким языком владел неандерталец. Австралопитек, предположительно, также.

Была еще одна особенность, которая выделяла их из всех других гоминидов — способ совокупления. Они делали это лицом к лицу, всматриваясь в мимику партнера. И нельзя забывать о внезвуковых методах коммуникации внутри коллектива (жесты, позы, мимика). Это все — тоже способы передачи информации, возможность выразить эмоции и отношение (страх, угроза, подчинение, удовлетворение и т. д.).

И нельзя забывать о внезвуковых методах коммуникации внутри коллектива (жесты, позы, мимика). Это все — тоже способы передачи информации, возможность выразить эмоции и отношение (страх, угроза, подчинение, удовлетворение и т. д.).

Взаимоотношение внутри стада: тесная зависимость друг от друга

Пожалуй, самая яркая характеристика австралопитека — это взаимоотношение друг с другом. Если взять в качестве примера стаю павианов, то можно заметить строгую иерархию, где все подчиняются альфа-самцу. В случае с австралопитеками такое, по всей видимости, не наблюдалось. Но это не значит, что каждый был предоставлен сам себе. Происходило своего рода перераспределение ролей. Основная тяжесть по добыче пищи перекладывалась на самцов. Самки с детенышами были слишком уязвимы. Детеныш, рождаясь, был практически беспомощным, и это требовало от матери дополнительного внимания и времени. На то, чтобы детеныш сам научился самостоятельно ходить и как-то взаимодействовать в стае, уходили не месяцы, а годы.

Знаменитые и сравнительно хорошо сохранившиеся останки Люси косвенно свидетельствуют о тесных связях внутри стаи. Предполагается, что эта «семья» состояла из 13 особей. Там были взрослые и детеныши. Они погибли все вместе в результате наводнения и, судя по всему, испытывали привязанность друг к другу.

Коллективная охота, места для ночлега, перенос пищи в безопасное место — все то, что умели австралопитеки, требовало слаженности, коммуникации и неизбежной выработки чувства локтя. В таких условиях доверять можно было только членам собственной стаи. Весь остальной мир являлся враждебным.

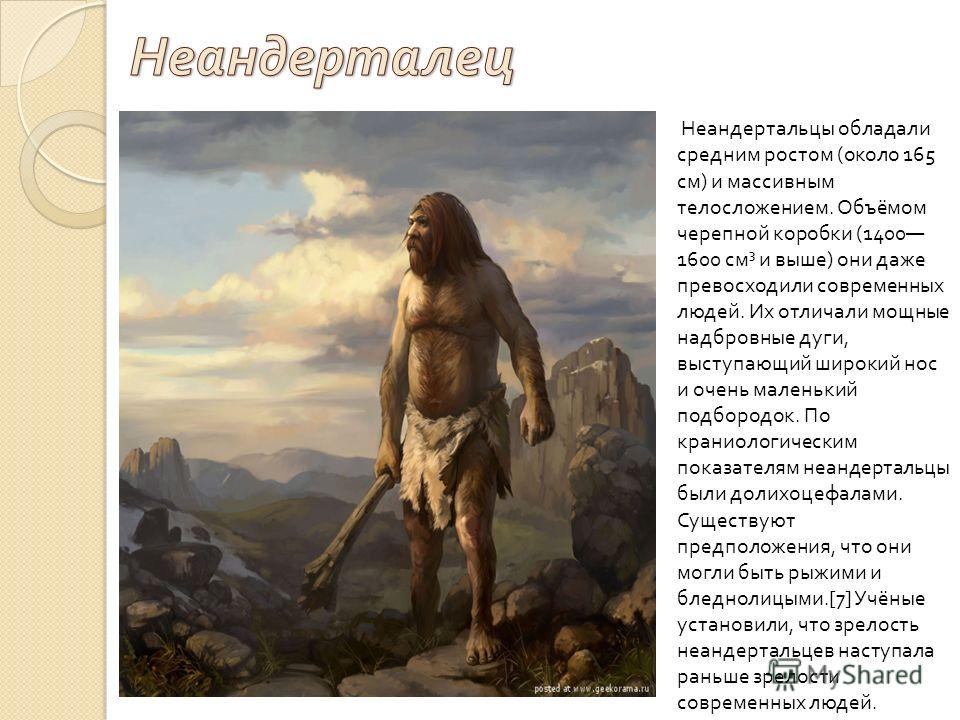

Кроманьонцы

Это уже ранние представители современных людей, которые по строению костей скелета и черепа от нас практически ничем не отличаются. Как свидетельствуют археологические находки, они жили в верхнем палеолите, то есть, всего около 10 тыс. лет назад. Между ними и австралопитеками какое-то время существовали питекантропы, потом неандертальцы. Каждый из этих видов «прочеловека» имел какие-то прогрессивные анатомические особенности, что продвигало их все выше по эволюционной лестнице. Как видим, чтобы гоминоид австралопитек стал человеком кроманьонцем должно было пройти несколько миллионов лет.

Как видим, чтобы гоминоид австралопитек стал человеком кроманьонцем должно было пройти несколько миллионов лет.

Альтернативные точки зрения теории эволюции

В последнее время все чаще высказывается недоверие к теории эволюции Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Тут дело даже не в том, что сторонники креационизма, считая, что Бог создал человека по образу и подобию своему из глины, не рассматривают обезьян в качестве своих предков. Сторонники теории эволюции уж слишком часто дискредитировали себя и свою теорию, занимаясь банальным подлогом, пытаясь выдать желаемое за действительное. Да и появление новых данных заставляет еще раз пересмотреть теорию происхождения человека. Однако обо всем по порядку.

В 1912 году Чарльз Доусон сделал «потрясающую» находку (несколько костей и череп), которые «доказывали» победу теории эволюции. Правда, нашелся один сомневающийся дантист, утверждавший, что зубы у первобытного человека слегка подпилили современными инструментами, но кто будет слушать такую грязную ложь? И «Пилтдаунский человек» занял почетное место в учебниках по биологии. Вот, казалось бы, и все: наконец-то найдено промежуточное звено между человеком и обезьяной. Но в 1953 Кеннет Окли, Иосиф Вайнер и Ле Гросс Кларк огорчили общественность, а заодно и Великобритании. Совместная работа представителей Британского университета, в которую вошли геолог, антрополог и профессор анатомии установила вопиющий факт подлога. Был разработан тест на фтор. Он и выявил что череп человеческий, челюсть обезьяны и другие кости были обработаны хромпиком. Это метод и придал нужный «древний вид». Но даже после такой сенсации еще можно встретить изображение «Пилтдаунского человека в учебниках.

Вот, казалось бы, и все: наконец-то найдено промежуточное звено между человеком и обезьяной. Но в 1953 Кеннет Окли, Иосиф Вайнер и Ле Гросс Кларк огорчили общественность, а заодно и Великобритании. Совместная работа представителей Британского университета, в которую вошли геолог, антрополог и профессор анатомии установила вопиющий факт подлога. Был разработан тест на фтор. Он и выявил что череп человеческий, челюсть обезьяны и другие кости были обработаны хромпиком. Это метод и придал нужный «древний вид». Но даже после такой сенсации еще можно встретить изображение «Пилтдаунского человека в учебниках.

Это не единственная мистификация. Были и другие. Американский музей истории природы и его лучшие представители Генри Фэрфилд Осборн и Гарольд Кук в штате Небраска обнаружили коренной зуб получеловека-полуобезьяны. Реклама — двигатель прогресса. Этой находки, о которой раструбила «самая лучшая и независимая американская пресса», было достаточно не только, чтобы нарисовать предполагаемый портрет далекого предка человека, но даже выиграть суд у креационистов и других, несогласных с «настоящим прорывом в области эволюции и истории происхождения человека». Потом было объявлено, что это ошибка. Зуб принадлежит вымершей породе свиньи. А потом и «вымершую» породу нашли в Парагвае. Местные хрюшки даже не догадывались, что долгое время были в центре внимания у прогрессивной мировой научной общественности. И такие забавные конфузы можно перечислять дальше.

Потом было объявлено, что это ошибка. Зуб принадлежит вымершей породе свиньи. А потом и «вымершую» породу нашли в Парагвае. Местные хрюшки даже не догадывались, что долгое время были в центре внимания у прогрессивной мировой научной общественности. И такие забавные конфузы можно перечислять дальше.

В эволюционной борьбе видов у австралопитеков выиграли павианы

Часто недалеко от останков наших предполагаемых предков находят черепа поверженных павианов. Получается, австралопитеки орудия труда применяли не только для раскалывания орехов, но и для охоты на своих сородичей. Тут снова возникают необъяснимые вопросы. Неужели наши предки спустились с дерева, овладели прямой походкой и лучшей организованностью своего стада, на основе более усовершенствованной коммуникативной способности, но в итоге проиграли павианам, достигшим уже тогда практически пика своего эволюционного развития. Ведь эти приматы живы по сей день, а австралопитеки существуют лишь в виде ископаемых останков. Этот факт также вызывает множество вопросов из разряда: «почему и как такое возможно?». Шли годы — появились кроманьонцы. Австралопитеки были найдены потом гораздо позже, чтобы рассказать свою удивительную историю.

Этот факт также вызывает множество вопросов из разряда: «почему и как такое возможно?». Шли годы — появились кроманьонцы. Австралопитеки были найдены потом гораздо позже, чтобы рассказать свою удивительную историю.

род ископаемых высших приматов, обладавших признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, чей хронологический период опред

6. Место в эволюции гоминидов

Род Australopithecus считается предком по меньшей мере двух групп гоминидов: парантропов и людей, хотя по уровню интеллекта австралопитеки мало отличались от обезьян. Их главным отличием от обезьян до них стало прямохождение, в то время как большинство обезьян является четвероногим. Таким образом, прямохождение предшествовало развитию интеллекта у людей, а не наоборот, как ранее предполагалось.

Как австралопитеки перешли к прямохождению, пока не ясно. Среди рассматриваемых причин называют необходимость хватать объекты, такие как пища и детёныши, передними лапами, и осматривать окрестности поверх высокой травы в поисках пищи или чтобы вовремя заметить опасность. Высказывается также предположение, что общие предки прямоходящих гоминидов в том числе людей и австралопитеков жили на мелководье и питались мелкими водными обитателями, а прямохождение сформировалось как адаптация к передвижению по мелководью.

Высказывается также предположение, что общие предки прямоходящих гоминидов в том числе людей и австралопитеков жили на мелководье и питались мелкими водными обитателями, а прямохождение сформировалось как адаптация к передвижению по мелководью.

Согласно данным генетики, признаки прямохождения появились у некоторых вымерших видов обезьян ещё около 6 миллионов лет назад, в эпоху расхождения между людьми и шимпанзе. Это значит, что не только сами австралопитеки, но и вид, который был их предком, например, ардипитек, уже мог быть прямоходящим. Возможно, прямохождение было элементом адаптации к жизни на деревьях. Современные орангутаны используют все четыре лапы для перемещения только по толстым сучьям, в то время как к более тонким ветвям либо цепляются снизу, либо идут по ним на задних лапах, готовясь передними уцепиться за другие ветви повыше или балансируя для устойчивости.

Такая тактика позволяет им приблизиться к плодам, расположенным далеко от ствола, или прыгать с одного дерева на другое. Изменения климата, произошедшие 11 — 12 миллионов лет назад, привели к сокращению лесных массивов в Африке и появлению больших открытых пространств, что и могло подтолкнуть предков австралопитеков к переходу к прямохождению по земле. В отличие от них, предки современных шимпанзе и горилл специализировались на лазании по вертикальным стволам и лианам, чем обусловлена их кривоногая и косолапая походка на земле. Тем не менее, люди унаследовали много общего с этими обезьянами, включая строение костей рук, усиленных для хождения с опорой на костяшки пальцев.

Изменения климата, произошедшие 11 — 12 миллионов лет назад, привели к сокращению лесных массивов в Африке и появлению больших открытых пространств, что и могло подтолкнуть предков австралопитеков к переходу к прямохождению по земле. В отличие от них, предки современных шимпанзе и горилл специализировались на лазании по вертикальным стволам и лианам, чем обусловлена их кривоногая и косолапая походка на земле. Тем не менее, люди унаследовали много общего с этими обезьянами, включая строение костей рук, усиленных для хождения с опорой на костяшки пальцев.

Не исключено также, что австралопитеки не были прямыми предками людей, а представляли собой тупиковую ветвь эволюции. К таким выводам подталкивают, в частности, недавние находки сахелантропа, ещё более древней человекообразной обезьяны, которая была больше похожа на Homo erectus, чем австралопитеки. В 2008 году был открыт новый вид австралопитеков, A. sediba, живший в Африке менее двух миллионов лет назад. Хотя по отдельным морфологическим признакам он ближе к людям, чем более древние виды австралопитеков, что дало основание его открывателям объявить его переходной формой от австралопитеков к людям, одновременно с ним, по-видимому, уже существовали первые представители рода Homo, такие, как человек рудольфский, что исключает возможность того, что этот вид австралопитеков мог быть предком современного человека.

Большинство видов австралопитеков использовало орудия труда не более современных обезьян. Известно, что шимпанзе и гориллы способны колоть орехи камнями, использовать палочки для извлечения термитов и дубинки для охоты. Насколько часто австралопитеки охотились — вопрос спорный, так как их ископаемые останки редко ассоциируют с останками убитых животных.

Возникновение бипедализма среди австралопитеков приписывается Африканскому австралопитеку, по предположениям учёных, именно его следы были найдены в месте Лаэтоли, Танзания. Таким образом, бипедализм скорее всего появился намного раньше, чем крупный мозг, резко отделивший род Хомо от остальных ветвей обезьян. Бипедальность является главным шагом, позволившим освободить руки от постоянной нагрузки при ходьбе и беге. После этого эволюционного шага руки гоминид освободились, стало возможно держать предметы при ходьбе, а не только сидя, как это могут делать современные шимпанзе, но им намного сложнее передвигаться и одновременно манипулировать предметами.

Так же бипедальность позволила постоянно носить матери ребёнка на руках. Согласно исследованию вида Orrorin tugenensis — Оррорин, жившего 6 миллионов лет назад, он также имел способность использовать бипедальность. Данные сведения привели учёных к теории, что бипедальность возникла как адаптация к передвижению по ветвям и уже затем перешла к роду Хомо как способ передвижения по земле.

Современные орангутаны на Суматре используют четыре ноги при ходьбе по толстым ветвям, но, когда толщина ветвей снижается до 4 см, они встают на задние ноги и передвигаются бипедально, пользуясь руками как поддержкой при ходьбе. Такой механизм передвижения даёт орангутанам возможность подбираться к плодам на самом краю ветвей и обеспечивает больший запас еды в сложные периоды. Предполагается, что предки горилл и шимпанзе приобрели подвижное, согнутое бедро и сгибающееся колено как механизм для того, чтобы взбираться по стволам деревьев наверх. Подобная адаптация вызвана изменением климата 12 — 11 миллионов лет назад, когда леса Восточной и Центральной Африки увеличились по площади, и передвигаться по земле, которую стал покрывать полог из растительности, стало не так удобно, как раньше. Люди имеют много общих черт именно с этими видами обезьян — в том числе и запястья, которые значительно усилились для больших нагрузок.

По современным реконструкциям учёные предполагают, что, возможно, имеет место пример конвергентной эволюции, когда роды обезьян вырабатывали схожие признаки, не являясь ближайшими родственникам, а были отдельно развивающимися ветвями после отделения от общего предка. Радикальные изменения в строении тела произошли ещё до грацильных австралопитеков, а значит — раньше 4 миллионов лет назад. В результате находок древностью 3 — 4 миллионов лет в 2010 году было выяснено, что австралопитеки умели пользоваться примитивными ножами из камня, чтобы вырезать куски мяса из туши.

Количество зубов у австралопитеков, как у людей — 32. У них были такие же небольшие клыки и это делает их отличными от предыдущих гоминидов. Эмаль на зубах была такой же толщины, как и у рода Хомо. Это отличает зубы австралопитеков от других больших обезьян. Объяснением такому приспосабливанию служит то, что эти гоминины проводили на земле больше времени, чем на деревьях, и питались в большом количестве клубнями, орехами и зёрнами злаков. В силу того, что гоминины в тот период ещё не научились мыть эти растения перед едой, песок и грязь на них наносили дополнительные повреждения эмали зубов и адаптация вызвала её утолщение. Грацильные австралопитеки, судя по зубам, включали в свой рацион значительное количество мясной пищи.

В силу того, что гоминины в тот период ещё не научились мыть эти растения перед едой, песок и грязь на них наносили дополнительные повреждения эмали зубов и адаптация вызвала её утолщение. Грацильные австралопитеки, судя по зубам, включали в свой рацион значительное количество мясной пищи.

A. afarensis, судя по состоянию зубов, употреблял много фруктов и листьев и мало — трав и семян. A. anamensis напротив, активно ел травы и семена, дополняя ими рацион из фруктов и листьев.

Судя по количеству стабильных изотопов кальция в эмали зубов, период грудного вскармливания у ранних Homo длился три-четыре года, тогда как у африканских австралопитеков и парантропов Paranthropus robustus период грудного вскармливания длился всего несколько месяцев.

Австралопитеки

6. Место в эволюции гоминид.

(Place in the evolution of hominids)

Стержень Australopithecus (Австралопитек) считается предком по меньшей мере двух групп гоминид: парантропов и людей. хотя по уровню интеллекта австралопитеки отличались от обезьян. их главное отличие от обезьян до них, начали ходить в вертикальном положении, в то время как большинство обезьян являются извесно. таким образом, прямохождение предшествовало развитию интеллекта человека, а не наоборот, как считалось ранее.

хотя по уровню интеллекта австралопитеки отличались от обезьян. их главное отличие от обезьян до них, начали ходить в вертикальном положении, в то время как большинство обезьян являются извесно. таким образом, прямохождение предшествовало развитию интеллекта человека, а не наоборот, как считалось ранее.

Как австралопитеки перешли к прямохождению не понятно. среди причин для этого нужно, чтобы захватить объекты, такие как пищу и детенышей, передними лапами, и осматривать окрестности поверх высокой травы в поисках пищи или чтобы заметить опасность. также было высказано предположение, что общие предки прямоходящих гоминид, включая человека и австралопитеки жили на мелководье и питаются мелкими водными животными, и прямохождение возникло как приспособление для передвижения по мелководью.

По данным генетики, признаки прямохождения появились некоторые вымершие виды обезьян о 6 миллионов лет назад, в эпоху расхождение между людьми и шимпанзе. это означает, что не только австралопитеки, но виды, которые были их предки, например, ардипитека, был в состоянии находиться в вертикальном положении. возможно, прямохождение было элементом адаптации к жизни на деревьях. современные орангутанги используют все четыре лапы, чтобы передвигаться только толстые ветки, а более тонкие или цепляться за ветки снизу, или идти к нему на задних лапах, передние готовы цепляться за другие ветви повыше или балансируя для устойчивости.

возможно, прямохождение было элементом адаптации к жизни на деревьях. современные орангутанги используют все четыре лапы, чтобы передвигаться только толстые ветки, а более тонкие или цепляться за ветки снизу, или идти к нему на задних лапах, передние готовы цепляться за другие ветви повыше или балансируя для устойчивости.

Эта тактика позволяет достичь плода находится далеко от ствола, или прыгать с одного дерева на другое. изменения климата, которые произошли 11 — 12 миллионов лет назад, привело к сокращению лесных массивов в Африке и появлению больших открытых пространств, что может подтолкнуть предков австралопитеков к переходу к прямохождению по земле. В отличие от них, предками современных шимпанзе и горилл специализируемся на восхождение вертикальных стволов и виноградных лоз, чем из-за их кривоногая и косолапая походка на земле. тем не менее, люди унаследовали много общего с этими обезьянами, включая строение костей рук, усиленных для хождения с опорой на костяшки пальцев.

Возможно также, что австралопитеки не были прямыми предками людей, а представляли собой тупиковую ветвь эволюции. Эти выводы побуждают, в частности, недавние находки сахелантропа, еще более древней человекообразной обезьяны, которая была больше похожа Homo erectus (Хомо эректус), чем австралопитеки. В 2008 году открыт новый вид австралопитеков, A. sediba (если), который жил в Африке менее двух миллионов лет назад. хотя некоторым морфологическим признакам он ближе к людям, чем старые виды австралопитеков, что дало основание его открывателям объявить его переходной формой от австралопитеков до человека, вместе с ним, видимо, там уже первые представители рода Homo (Гомо), таких как люди rudolfskai, что исключает возможность того, что австралопитеков мог быть предком современного человека.

Большинство видов австралопитеков использовали орудия не более современных обезьян. мы знаем, что шимпанзе и гориллы способны колоть орехи камнями, использовать палочки для извлечения термитов и дубинки для охоты. как часто австралопитеки охотились — вопрос спорный, так как их ископаемые останки редко ассоциируется с останками мертвых животных.

как часто австралопитеки охотились — вопрос спорный, так как их ископаемые останки редко ассоциируется с останками мертвых животных.

Возникновение прямохождения у австралопитеков относят к африканским австралопитекам, по мнению ученых, это следы его были обнаружены в месте Laetoli, Танзания. таким образом, прямохождение, скорее всего, появились гораздо раньше, чем большой мозг, резко отделился род Homo от всех остальных ветвей обезьян. передвигался на двух ногах-это серьезный шаг, позволяя освободить руки от постоянного стресса во время ходьбы и бега. после этого эволюционный шаг, руки гоминида был освобожден, это стало возможным держать предметы во время ходьбы и не просто сидеть, как это умеют делать современные шимпанзе, но они гораздо труднее двигаться и манипулировать объектами.

Передвигался на двух ногах разрешено носить мать ребенка. по данным исследования формы Orrorin tugenensis — Orrorin жизни 6 миллионов лет назад, он также имел возможность использовать передвигался на двух ногах. эти данные привели ученых к теории, что передвигался на двух ногах возникли как адаптация к движению ветвей, а затем перешел к роду Homo, как способ передвижения по земле.

эти данные привели ученых к теории, что передвигался на двух ногах возникли как адаптация к движению ветвей, а затем перешел к роду Homo, как способ передвижения по земле.

Современные орангутаны на Суматре использовать четыре ноги при ходьбе на толстые ветви, но, когда толщина ветви уменьшается до 4 см, они встают на задние ноги и двигаться двуногих, используя руки в качестве поддержки во время ходьбы. этот механизм движения дает орангутангов шанс получить плоды на краю ветки и обеспечивает больший запас пищи в трудные времена. предполагается, что предки горилл и шимпанзе, приобретенного движимого, согнутого бедра и согнуть колено, в качестве механизма, чтобы лазать по стволам деревьев вверх. как и адаптация к изменению климата 12 — 11 миллионов лет назад, когда в лесах Восточной и Центральной Африке увеличилась в размерах и передвигаться по земле, которые стали прикрывать пологом растительности было не так удобно, как раньше. люди имеют много общего с этими видами обезьян — в том числе и запястья, что существенно увеличивает для больших нагрузок.

Современных реконструкциях ученые предполагают, что здесь может быть примером конвергентной эволюции, когда ребенок обезьяны разработаны аналогичные признаки, не являясь ближайшими родственниками, и отдельно развивающихся отраслей, после разделения от общего предка. радикальные изменения в строении тела имел место до грацильных австралопитеков, и поэтому рано 4-х миллионов лет назад. В результаты находок древности 3 — 4 миллионов лет в 2010 году, было установлено, что австралопитеки были способны использовать примитивные каменные ножи, что бы отрезать куски мяса от туши.

Количество зубов австралопитеки, как и люди — 32. У они были такие же маленькие клыки, и это делает их отличными от предыдущих гоминидов. эмали на зубах были той же толщины, что из рода гомо. это отличает зубов австралопитеков от других обезьян. объяснение для этой регулировки заключается в том, что эти гоминины провел на Земле больше, чем деревья, ели клубни, орехи и злаки. Из-за того, что гоминины в период еще не научились мыть эти растения перед употреблением песок и грязь на них нанесены дополнительные повреждения эмали зубов и адаптации позвонила ей. утолщение грацильных австралопитеков, судя по зубам, включите в свой рацион значительное количество пищи.

утолщение грацильных австралопитеков, судя по зубам, включите в свой рацион значительное количество пищи.

A. afarensis (австралопитек), судя по состоянию зубов, ели много фруктов и листья, а несколько трав и семян. A. anamensis напротив, активно едят траву и семена, дополняя свой рацион фруктами и листьями.

Судя по количеству стабильных изотопов кальция в эмаль зубов, грудное вскармливание Homo (Гомо) длилась от трех до четырех лет, тогда как у Африканского австралопитека и парантропа Paranthropus robustus (Парантропа робустуса) грудное вскармливание длилось всего несколько месяцев.

Кого можно считать человеком? Мы до сих пор не знаем

- Колин Баррас

- BBC Earth

Автор фото, Getty

Мы не знаем, можно ли причислить к людям неандертальцев или шимпанзе, потому что никак не можем договориться о том, какие характерные черты определяют принадлежность к роду Homo, разводит руками обозреватель

BBC Earth.

Есть мнение, что человека делает человеком его культура. Часто также упоминаются душа, мораль, язык и даже чувство юмора.

Но давайте попытаемся отвлечься от метафизических категорий и разобраться в том, что делает человека человеком в фундаментально-физическом смысле.

Как это ни удивительно, общепризнанного ответа на это вопрос нет. Ученые пока так и не смогли сформулировать формальное описание нашего биологического рода Homo (люди) и нашего вида sapiens (человек разумный).

Не то чтобы ученые никогда не пытались этого сделать. На самом деле, есть сразу несколько предлагаемых возможных описаний людского рода, и в научной среде существует на удивление широкий спектр мнений по поводу того, какие черты для человека характерны, а какие — нет.

Одни специалисты считают, что род Homo существует немногим более 100 тысяч лет, и отказываются причислять к нему даже наших самых известных доисторических предков, неандертальцев.

Другие же заявляют, что человеческому роду уже примерно 11 миллионов лет, и он включает в себя не только современных людей и вымерших неандертальцев, но и шимпанзе и даже горилл.

Как получилось, что по столь фундаментальному вопросу существуют такие большие разногласия? И, в конце концов, какое из определений рода Homo является верным?

Автор фото, Alexander Roslin

Подпись к фото,

Карл Линней (на портрете работы Александра Рослина, 1775 год) положил начало путанице

«Это и есть главный вопрос», — замечает Джеффри Шварц из Питтсбургского университета в американском штате Пенсильвания.