Содержание

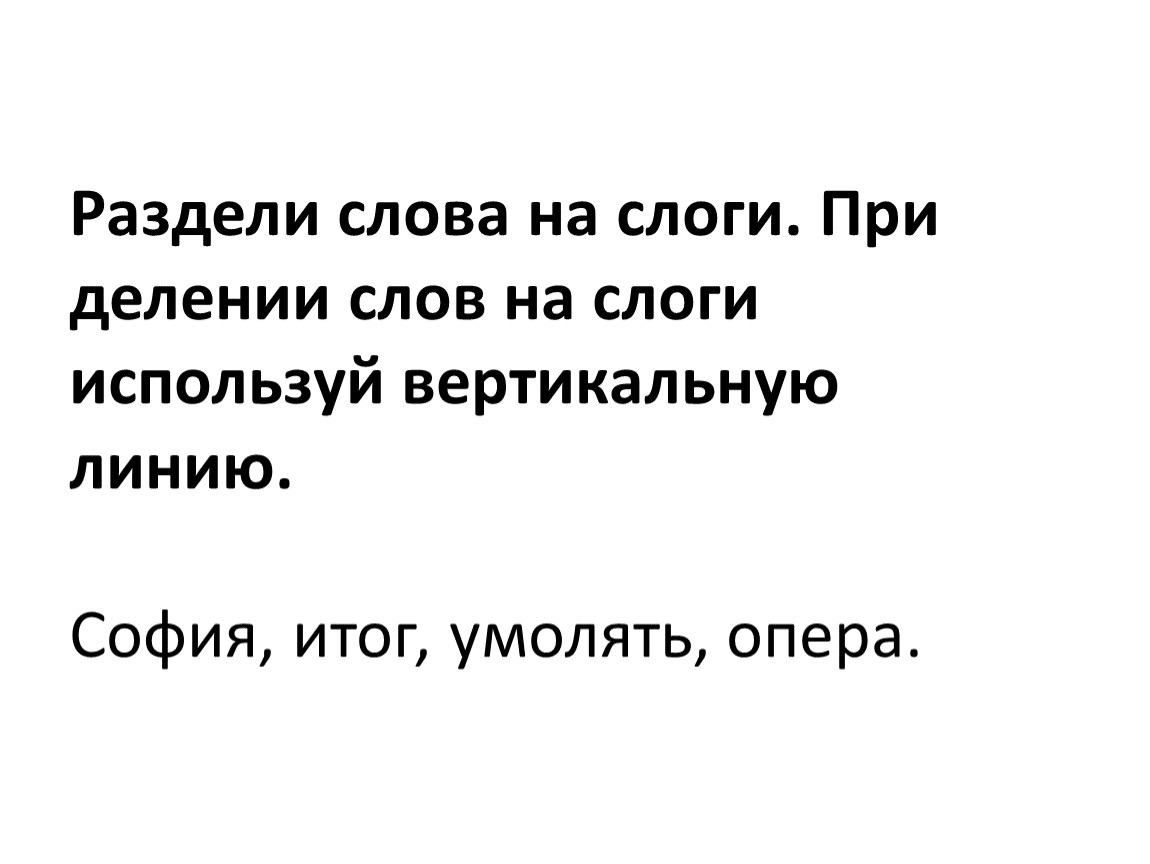

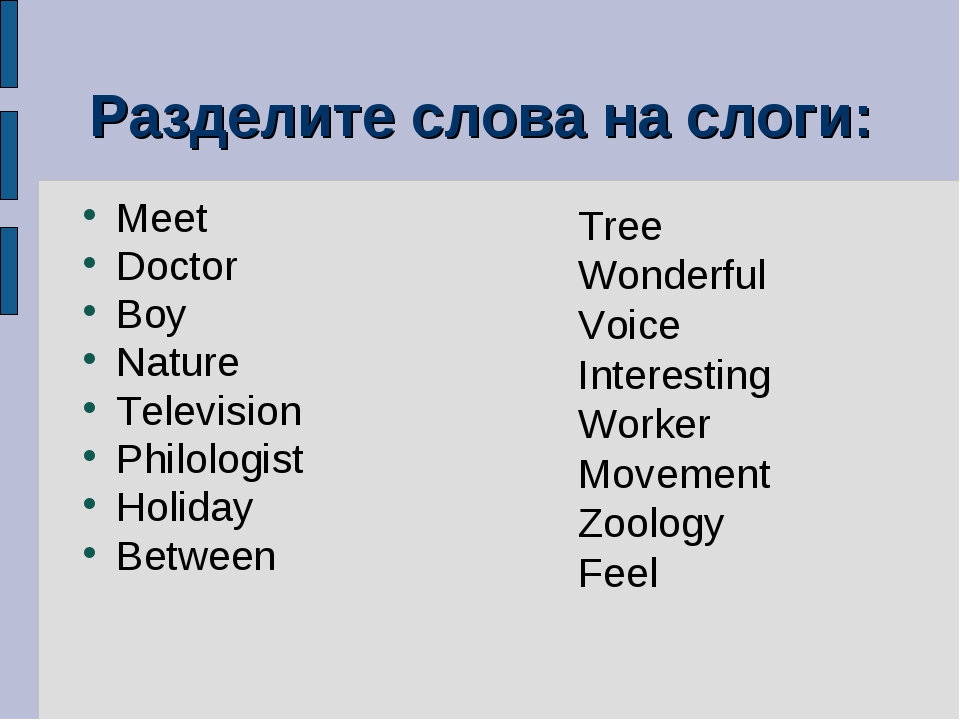

Деление слов на слоги онлайн

Сайт slogi.su — самый удобный и самый быстрый сервис деления любых русских слов на слоги. Сервис умеет выделять слоги как в отдельных словах, так и в тексте. У нас нет готового словаря слов с заранее выделенными слогами, мы определяем слоги в словах в автоматическом режиме. Это означает, что можно ввести слово русского языка в любом числе, роде, падеже и любой другой форме склонения слова. Дополнительно к разбору мы даём справку по каждому выделенному слогу в слове — вид слога, правило разбиения. Деление на слоги на сайте осуществляется с учётом современных правил русского языка школьной программы (традиционная школа) и программы с углублённым изучением. Если есть разница в делении на слоги двух программ, на странице слова даются пояснения.

Выделить слоги в слове:

Деление осуществляется по правилам школьной программы и углублённого изучения русского языка.

Можно вводить только одно слово и только русскими буквами. Не допускаются иностранные буквы, цифры, пробелы и другие символы.

Если нужно разбить на слоги все слова в тексте, используйте форму ниже. С помощью формы удобно привести текст песни к формату караоке, подготовить детский рассказ для чтения по слогам, разбить слова на слоги для иностранцев и для других полезных нужд.

Выделить слоги в тексте:

Выделяются слоги в русских словах по правилам школьной программы. Цифры, иностранные буквы и другие символы пропускаются.

Слог

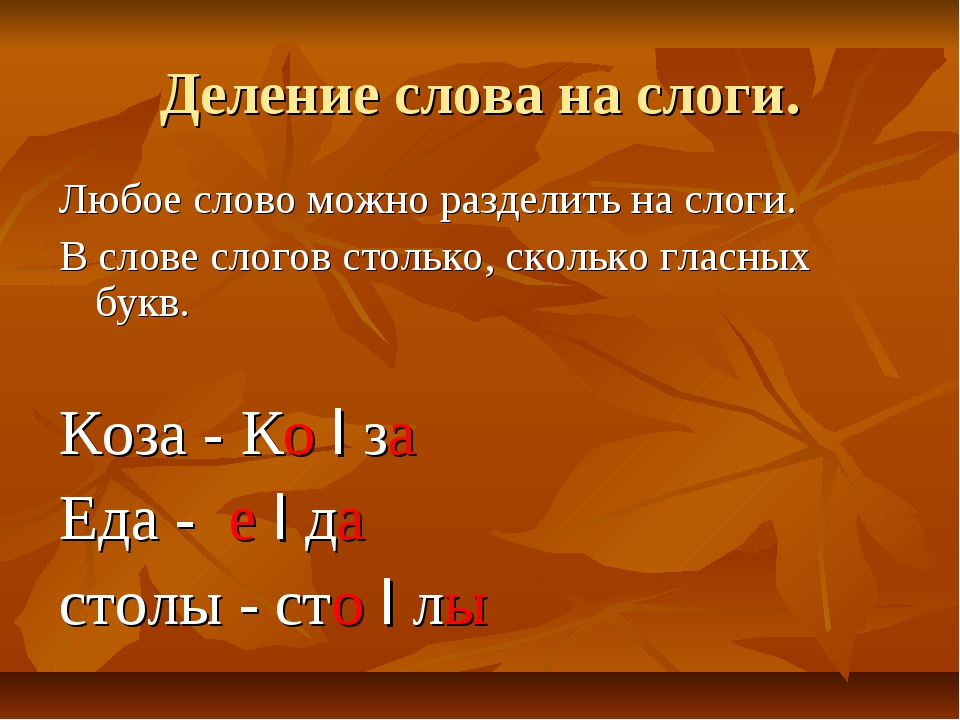

Слог является наименьшей цельной произносимой единицей в устной речи. Слоги образуются только за счёт гласных звуков, поэтому число слогов равно числу гласных в слове. Согласные же «примыкают» к той или иной гласной в соответствии с правилами деления на слоги, сложившимися в ходе развития русского языка. Правила деления на слоги описывают правильные способы разбора слов на слоги.

Слоги бывают: открытые и закрытые, прикрытые и неприкрытые. Открытый слог заканчивается на гласный, закрытый слог — на согласный. Прикрытый слог начинается на согласный, неприкрытый слог — на гласный.

Выделение слогов

Ниже описаны общие подходы к выделению слогов в словах для традиционной школы и с углублённым изучением. Подробные материалы с объяснениями и примерами смотрите на странице правил деления слов на слоги.

Традиционная школа

Главное правило обычной школьной программы, на которое ориентируется ребёнок: сколько гласных, столько и слогов. При переносе слов ориентируются на правила: слово переносим по слогам, нельзя оставлять одну букву на строчке. Эти правила известны всем.

При делении слова на слоги можно использовать метод толчков: подставляем ладошку ко рту и чувствуем толчки воздуха при проговаривании слова. Или представляем перед собой свечку: сколько раз пламя колыхнется, столько и слогов. Для некоторых слов с течением согласных такой вариант не всегда подходит.

В разных начальных школах принципы обучения делению на слоги различаются. В одних школах приучают к зрительному делению слова на части — связки гласной + согласной (или гласной + несколько согласных). В других школах учат проговаривать слово с паузами удобным способом. Паузы и создают места деления слогов.

В других школах учат проговаривать слово с паузами удобным способом. Паузы и создают места деления слогов.

Школа углублённого изучения

В школах углублённого изучения русского языка и в программах институтов разбираются случаи, когда слова переносятся не по слогам, то есть слог переноса не совпадает с фонетическим слогом.

Деление слова на слоги происходит таким образом, чтобы слог произносился по нарастающей: от глухого произношения к звонкому. Поэтому слоги из нескольких звуков всегда начинаются с глухой согласной и оканчиваются гласной. Например: по-чта (но не поч-та), мо-шка (но не мош-ка). Слог может оканчиваться звонкой согласной (сонорной р, л, м, н), звучит которая менее звонко, чем гласная, но звонче глухой согласной. Например: бул-ка, вар-ка.

Подборки слов

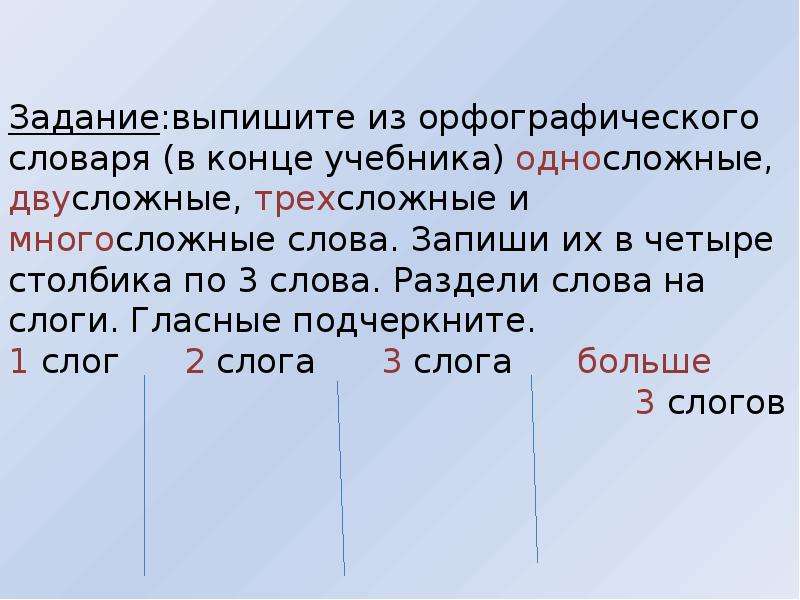

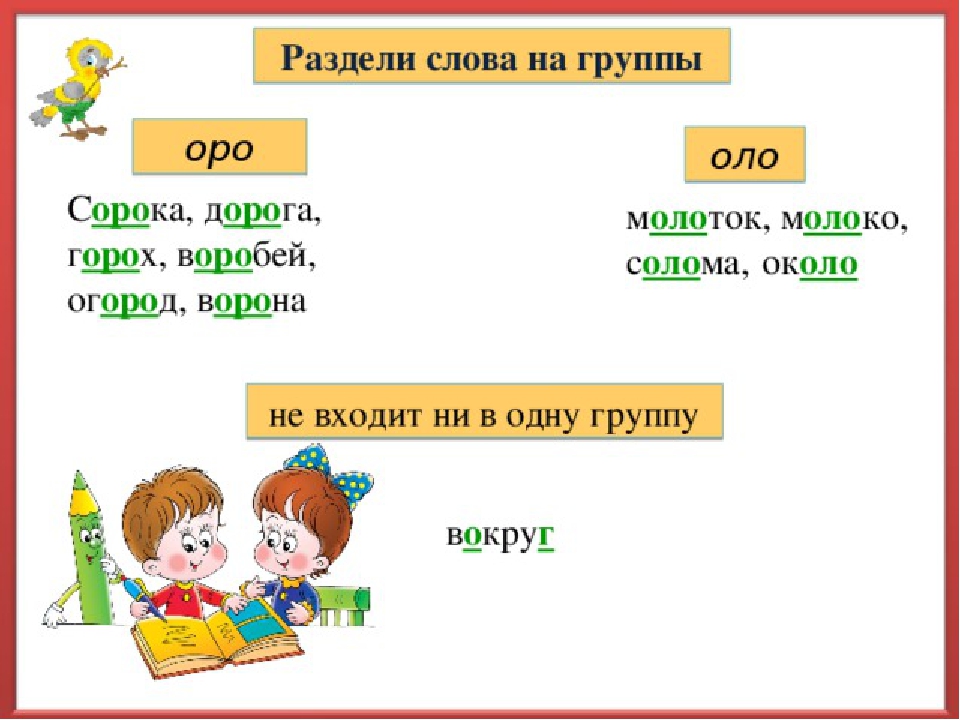

Мы подбираем примеры слов с разбивкой на слоги по различным критериям, которые наибольшим спросом пользуются у посетителей сайта. Подборки помогут быстро найти нужные слова, а не придумывать и вспоминать их. Популярными списками являются слова из 2-5 слогов и словами с заданными слогами. Благодаря подборкам можно найти примеры слов по маске, что является полезным при подготовке домашних заданий, разгадыванию кроссвордов, составлению стенгазет и в других обучающих и развлекательных заданиях.

Популярными списками являются слова из 2-5 слогов и словами с заданными слогами. Благодаря подборкам можно найти примеры слов по маске, что является полезным при подготовке домашних заданий, разгадыванию кроссвордов, составлению стенгазет и в других обучающих и развлекательных заданиях.

По числу слогов

Со слогами

Слова со слогом: -ан-, -бри-, -бы-, -вни-, -гон-, -до-, -доз-, -жи-, -зик-, -кас-, -кос-, -кра-, -мер-, -мол-, -мор-, -нность-, -пра-, -пре-, -при-, -рен-, -ска-, -сли-, -соль-, -тель-, -фи-, -ча-, -чик-, -чу-, -ши-, -ща-, -щик-, -щу-.

Популярные слова

Чаще всего искали слова: русский (17851), Россия (17004), Москва (16337), яблоко (15739), листья (15081), ёжик (14777), медведь (13369), обезьяна (13066), аллея (12963), тетрадь (12906), ягода (12410), якорь (12240), урожай (12166), ученик (11784), змея (10784).

В скобках указано число запросов слова.

Самые необычные варианты сочетания слогов, которые наш сервис обработал, собраны на странице интересных слов. Результат деления на слоги не всегда можно использовать для постановки переносов в слове, так как при переносе используются другие правила. Узнать правила и проверить переносы можно на сайте переноса слов.

Результат деления на слоги не всегда можно использовать для постановки переносов в слове, так как при переносе используются другие правила. Узнать правила и проверить переносы можно на сайте переноса слов.

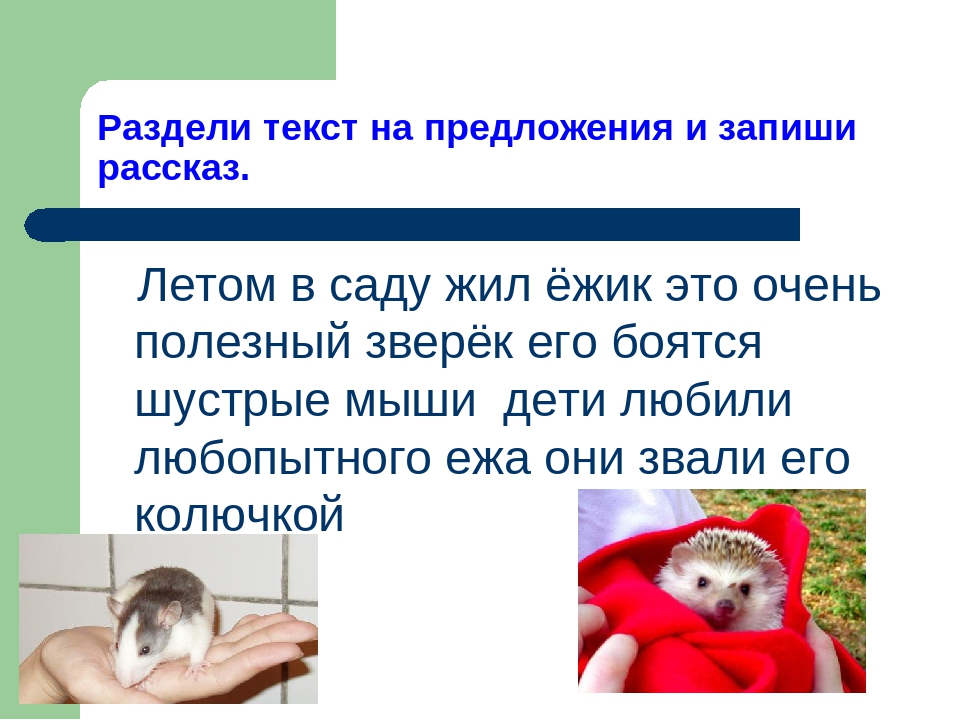

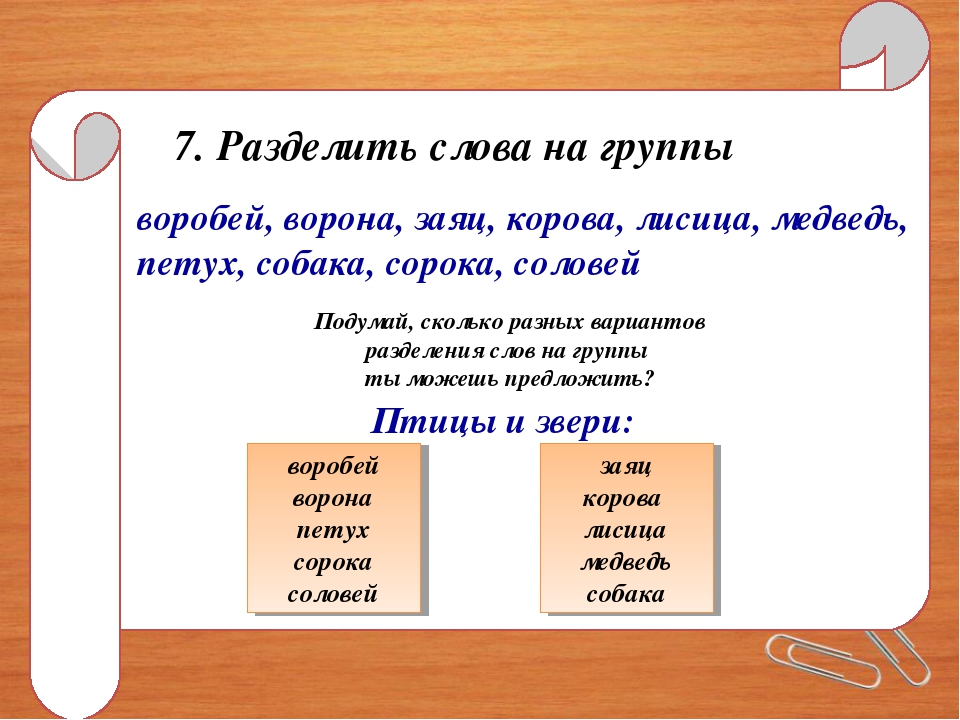

Урок 17. слово и словосочетание — Русский язык — 3 класс

Название предмета: Русский язык

Класс: Третий класс

Номер урока: № 17

Раздел: Слово и словосочетание

Тема: Слово и словосочетание

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме

Различать слово и словосочетание; составлять из слов словосочетания; определять главное и зависимое слово в словосочетании.

Тезаурус: слово, словосочетание, главное и зависимое слово.

Список литературы:

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. С. 9 — 14.

- В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс Рабочая тетрадь. Пособие для общеобразовательных организаций.

М.: Просвещение, 2017.

М.: Просвещение, 2017. - В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Проверочные работы. М.: Просвещение, 2017.

- В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Тетрадь учебных достижений. М.: Просвещение, 2017.

Планируемые результаты

На этом уроке

Узнаем:

- что такое слово, словосочетание;

Научимся:

- различать слово и словосочетание;

- образовывать из слов словосочетание;

- находить в словосочетании главное и зависимое слово.

Открытые электронные ресурсы по теме урока (при наличии)

http://resh.edu.ru

https://nsportal.ru

www.prosv.ru

Теоретический материал для самостоятельного изучения

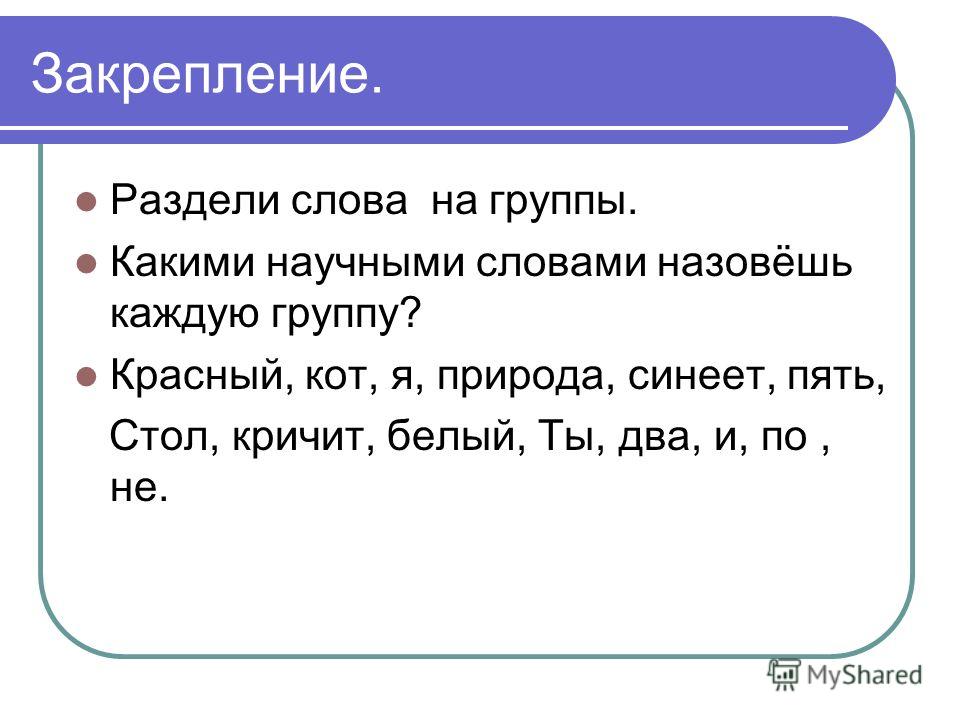

Рассмотрим картинки. Прочитаем записи под картинками. Что общее и чем они отличаются?

Стол

Письменный стол Бильярдный стол Детский стол Обеденный стол

На картинке изображены столы. Назначение каждого стола разное: стол письменный, стол бильярдный, стол для игры (детский), обеденный стол.

Определите, какое название более точное? Обратите внимание, словосочетание – это «сложное название», которое более точно, чем слово, может назвать предмет.

Сегодня на уроке мы повторим, что такое слово, что такое словосочетание; научимся различать слово и словосочетание, определять в словосочетании главное и зависимое слово.

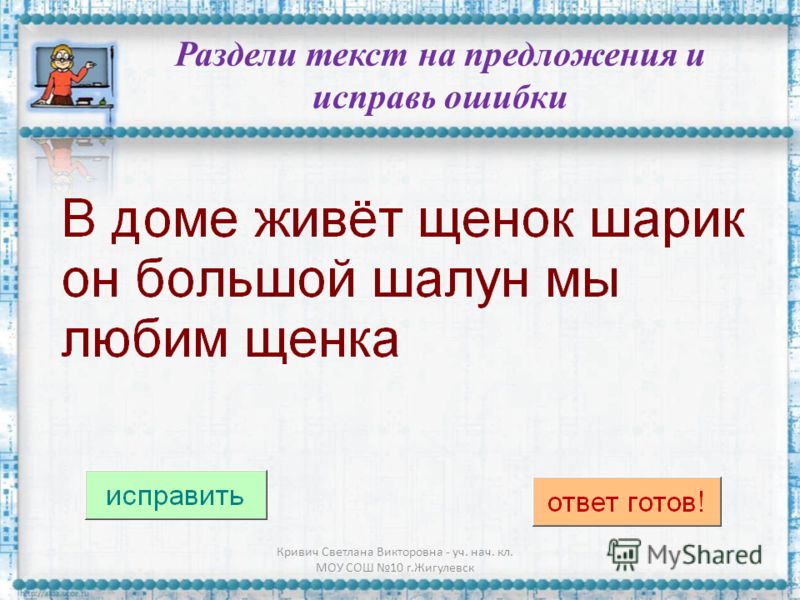

Слово состоит из звуков и букв, его можно произнести и написать. Слово только тогда является словом, если оно имеет смысл (лексическое значение).

Лексическое значение слова можно определить по Толковому словарю.

В толковом словаре Ожегова так определяется значение следующих слов:

Абрикос — южное фруктовое дерево семейства розоцветных, дающее сочные сладкие плоды с крупной косточкой, а также плод его.

Малышка – ласково о маленьком ребёнке.

Словосочетание – это два или несколько слов, связанных между собой по смыслу и грамматически.

Из чего состоит словосочетание?

Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. Связь слов в словосочетании устанавливается при помощи вопроса. Вопрос ставится от главного слова к зависимому.

Связь слов в словосочетании устанавливается при помощи вопроса. Вопрос ставится от главного слова к зависимому.

Пшеница (какая?) густая

Созрела (где?) в поле

Разбор заданий

Вариант 1.

Базовый уровень.

Укажите запись, которая не является словами, не имеет лексического значения.

- Строки.

- Солт.

- Девочка.

- Круг.

Укажите вариант, в котором дано лексическое значение слова коллектив.

- Группа лиц, объединённых общей работой, общими интересами.

- Состоит из 9 букв, 8 звуков.

- Безударные гласные в слове – о, е.

- Коллективный, коллективчик.

Прочитайте. Укажите словосочетание.

- Лесной массив.

- Кресло.

- Под креслом.

- В лесу.

Повышенный уровень

Прочитайте. Укажите словосочетания.

- Лес спит

- Ночь прошла

- Ветка дышит

- Красивый тюльпан

Прочитайте. Определите словосочетание, в котором верно указано главное слово.

- Степь (какая?) бесконечная

- В поле (что сделали?) пришли

Ребята получили задание распределить запись в разные столбики: словосочетание и грамматическая основа.

Катя выполнила задание так:

Словосочетание | Грамматическая основа |

Метать в цель | О красном цветке |

Синее море | Лес дремлет |

Никита выполнил задание так:

Словосочетание | Грамматическая основа |

Читать книгу | Гость пришёл |

Синяя лента | Лето наступило |

Кто из ребят выполнил задание правильно?

Вариант 2.

Базовый уровень.

Укажите запись, которая не является словами, не имеет лексического значения.

- Практ.

- Страда.

- Песня.

- Делать.

Укажите вариант, в котором дано лексическое значение слова горностай.

- Небольшое хищное животное с белым мехом и чёрным кончиком хвоста.

- Горностаевый воротник.

- Шуба из горностая.

- Существительное м.р., ед.ч.

Прочитайте. Укажите словосочетание.

- На море.

- На Чёрном море.

- Морской.

- В море.

Повышенный уровень

Прочитайте. Укажите словосочетания.

- Лесной житель

- Житель пришёл

- Сон наступил

- Красивый тюльпан

Прочитайте. Определите словосочетание, в котором верно указано главное слово.

- Море (какое?) синее

- Из сада (что сделали?) вернулись

Ребята получили задание распределить запись в разные столбики: словосочетание и грамматическая основа.

Катя выполнила задание так:

Словосочетание | Грамматическая основа |

Кричать громко | Всем коллективом |

Представлять на публике | Саша пришёл |

Никита выполнил задание так:

Словосочетание | Грамматическая основа |

Разворачивать газету | Осень наступила |

Писать книгу | Светит солнце |

Кто из ребят выполнил задание правильно?

Сайт «Роскосмоса» открыл раздел с песнями Рогозина :: Общество :: РБК

Пять песен на слова Рогозина, а также произведения других авторов о «Роскосмосе» образовали отдельный раздел на сайте госкорпорации

Дмитрий Рогозин

(Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте страницу с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина. В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни главы госкорпорации, его жены Татьяны и других авторов.

В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни главы госкорпорации, его жены Татьяны и других авторов.

Рогозин написал слова к пяти размещенным песням, в том числе «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль» и «Танцы в небе». Его супруга выступила автором слов к песне «Время-вечность». В разделе также опубликованы песни Александра Маршала «Байконур», «Нас бьют — мы летаем» на стихи Джахан Поллыевой и другие.

Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

В апреле прошлого года песни Рогозина в День космонавтики исполнили в Кремлевском дворце. В частности, тогда прозвучала песня о космическом корабле «Буран»: ее исполнили Сергей Казак и группа «Наша тема». В конце мероприятия также была исполнена песня «Над Землей летит корабль» авторства Рогозина, которую глава корпорации впервые представил на конференции «Роскосмоса» в июне 2018 года.

В частности, тогда прозвучала песня о космическом корабле «Буран»: ее исполнили Сергей Казак и группа «Наша тема». В конце мероприятия также была исполнена песня «Над Землей летит корабль» авторства Рогозина, которую глава корпорации впервые представил на конференции «Роскосмоса» в июне 2018 года.

В августе 2020 года Рогозин предложил по-новому раскрашивать российские космические корабли. Он рассказал, что существуют два варианта ливрей для ракет и кораблей, не рекламирующих сам «Роскосмос». В качестве первого варианта глава госкорпорации назвал народные промыслы — гжельские, хохломские и федоскинские росписи: «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?»

Прочитайте статью «Прояснение слов», раздел «Шаги прояснения слова».

Непонятое слово будет оставаться непонятым до тех пор, пока человек не прояснит его значение. Как только человек понял его полностью, можно сказать, что оно прояснено.

Процедуры, используемые для нахождения и прояснения слов, которые человек не понял в процессе изучения чего-либо, называются прояснением слов. В первую очередь нужно усвоить точную процедуру, используемую при прояснении любого непонятого слова или символа, которые могут встретиться вам при чтении или изучении чего-либо. Эта процедура используется во всей технологии прояснения слов.

Шаги прояснения слова

1. Во время чтения держите под рукой словарь, чтобы с его помощью можно было прояснить любое непонятое слово или символ, которые вам встретятся. Можно найти простой, но хороший словарь, который не содержит в дефинициях слов другие сложные слова, которые вам нужно будет прояснять.

2. Когда вы встречаете слово или символ, которого не понимаете, первое, что нужно сделать, — это взять словарь и быстро просмотреть дефиниции, чтобы найти ту, которая подходит в вашем контексте. Прочитайте эту дефиницию и составляйте предложения с этим словом в данном значении, пока у вас не сложится чёткий концепт этого значения слова (непосредственное понятие о нём). Для этого может потребоваться составить десять или более предложений.

Для этого может потребоваться составить десять или более предложений.

3. Затем проясните все остальные дефиниции этого слова, составляя предложения с этим словом в каждой дефиниции, до тех пор пока у вас не появится чёткое понимание каждой дефиниции.

Если слово имеет несколько различных дефиниций, нельзя ограничиваться пониманием этого слова только в одной дефиниции и называть его «понятым». Вы должны быть в состоянии понять это слово, когда позднее оно встретится вам в другом значении.

Однако не проясняйте технические или специальные дефиниции (математические, биологические и т.д.), или устаревшие (более не используемые), или архаичные дефиниции (которые использовались очень давно и вышли из широкого употребления), если только это слово не используется в одной из этих дефиниций в том контексте, в котором вы его не поняли. Прояснение таких дефиниций может привести к тому, что человеку придётся прояснять много других слов в этих дефинициях, и это очень сильно замедлит его прогресс в обучении.

4. Следующее, что нужно сделать, — это прояснить происхождение слова (объяснение того, откуда первоначально произошло это слово). Это поможет вам понять суть данного слова.

5. В большинстве словарей приводятся идиомы, в которые входит данное слово. Идиомы — это фразы или выражения, смысл которых нельзя понять исходя из обычных значений составляющих их слов. Например, «ходить на голове» — это русская идиома, означающая «очень сильно шалить, шуметь, озорничать, нарушая дозволенное (обычно о детях)». В языках довольно много слов используется в составе идиом, и эти идиомы обычно приводятся в словаре после дефиниций самого слова. Если для слова, которое вы проясняете, в словаре приводятся идиомы, их тоже нужно прояснить.

6. Для того чтобы понять слово полностью, проясните все остальные данные о нём, приведённые в словаре: примечания о его употреблении, синонимы и т.д. (Синонимы — слова, которые имеют похожие, но не одинаковые значения, например «худой» и «тонкий». )

)

7. Если в дефиниции проясняемого слова встречается непонятое слово или символ, его необходимо сразу же прояснить, используя ту же самую процедуру, а затем нужно вернуться к проясняемой дефиниции. (Условные сокращения и символы, используемые в словаре, обычно приводятся в его начале.) Однако если вы обнаруживаете, что тратите массу времени на прояснение слов в самих дефинициях, то вам следует взять более простой словарь. С помощью хорошего словаря вы сможете прояснить слово без необходимости прояснять при этом множество других слов.

Пример прояснения слова | |

|

1. Скажем, вы читаете предложение: «Он работал на строительстве канала», и вы не знаете точно, что означает слово «канал».

|

2. Вы находите это слово в словаре и просматриваете дефиниции, отыскивая ту, которая подходит.

|

|

3. Вы не знаете точно, что значит слово «русло», поэтому вы находите его в словаре; там сказано, что это «углубление в почве, по которому течёт водный поток». Эта дефиниция подходит, и она вам понятна, так что вы составляете предложения со словом в этой дефиниции, до тех пор пока у вас не сложится совершенно чёткий концепт этой дефиниции слова.

|

4. Слово «русло» в этом словаре имеет и другие дефиниции. Вам следует их все прояснить составляя предложения с данным словом в каждой из этих дефиниций.

|

|

5. Затем посмотрите в словаре происхождение слова «русло». Теперь возвратитесь к слову «канал». Дефиниция «искусственное русло, наполненное водой» теперь понятна, так что вы составляете предложения со словом «канал» в этой дефиниции, до тех пор пока у вас не сложится чёткий концепт этой дефиниции слова.

|

6. Затем вы проясняете другие дефиниции. Если в словаре, который вы используете, приводятся специальные или устаревшие дефиниции этого слова, вы пропускаете их, т.к. они не являются общеупотребительными.

|

|

7. Теперь проясните происхождение слова. Вы обнаружите, что это слово произошло от латинского «canalis», что значит «труба, жёлоб». Если в словаре приводятся идиомы, обзор синонимов или информация об употреблении этого слова, всё это также следует прояснить. На этом заканчивается прояснение слова «канал».

| |

Слова следует прояснять именно так, как изложено выше. Когда слова поняты, может состояться общение, а когда есть общение, можно понять любой предмет.

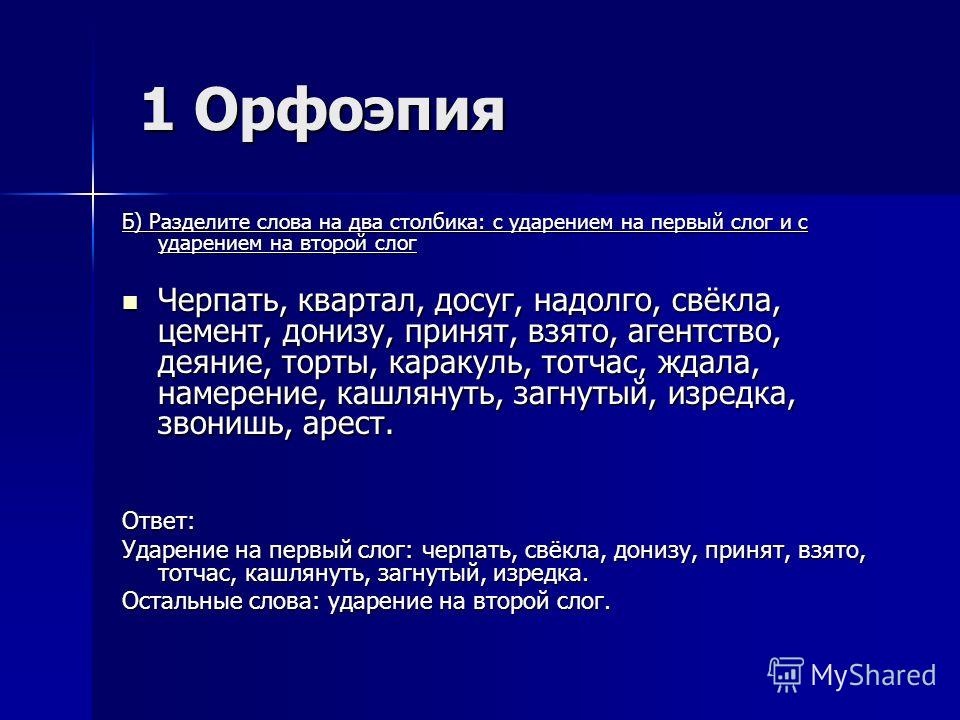

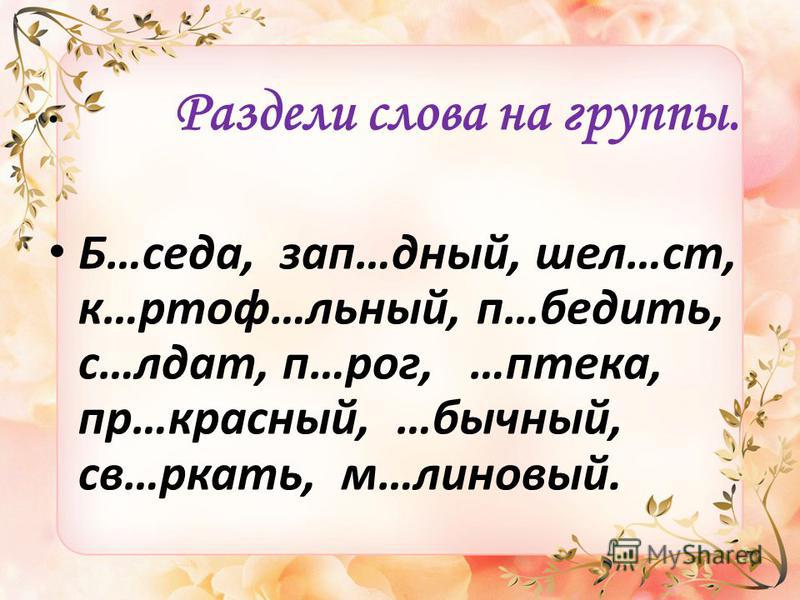

Что такое орфография? Орфография — это…

Орфография — правописание, общепринятая система правил написания слов в данном языке.

Что такое орфография

Сложное слово «орфография», как название правописания слов и системы орфограмм, пришло из греческого языка. Это слово состоит из двух греческих корней: orthos + grafo, что соответственно значит «правильный» и «пишу».

В русском языке словом «орфография» называют раздел науки о языке, изучающий единообразное написание слов и их частей с помощью буквенных и небуквенных графических средств (дефисов, пробелов, черточек при переносе).

Что изучает орфография?

Орфография расскажет о дефисных и раздельных написаниях слов, об употреблении прописной и строчной букв, о переносе слов и о множестве других орфограмм русского языка.

Например, в слове «шёпот» мы всегда напишем букву «ё», а не «о», которую мы слышим после твердого согласного звука «ш».

В русском языке главенствует не фонетический принцип написания слов, а морфологический. Мы обязаны сохранить морфему в первозданном виде во всех однокоренных словах и их формах независимо от ее звучания: оглушения или озвончения согласных, редукции гласных звуков, ассимиляции и прочих фонетических изменений в слове.

Мы обязаны сохранить морфему в первозданном виде во всех однокоренных словах и их формах независимо от ее звучания: оглушения или озвончения согласных, редукции гласных звуков, ассимиляции и прочих фонетических изменений в слове.

Чтобы правильно написать слово «шёпот» воспользуемся орфографическим правилом правописания букв «ё»/»е» после шипящих в корне слова: если в родственном слове или форме слова происходит чередование ё//е, то в корне после шипящего напишем букву «ё».

Проверим это: шёпот — шептать.

Аналогично такое чередование происходит в словах: кошёлка — кошелёк, чёлн — челнок, жёлудь — желудёвый, жёрнов — жернова.

Видео «Орфографические нормы. Основные принципы русской орфографии»

youtube.com/embed/NVwxHoIKmrU?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Обучающий материал

- Безударные гласные в корне слова

- Непроизносимые согласные в корне

- Написание двойных согласных в корне слов

- Правописание слов с корнем бер-/бир-

- Правописание слов с корнем лаг-/лож-, гар-/гор-

- Правописание слов с корнем раст-/ращ- и рос-/рост-

- Буквы е (ё), о после шипящих в корне слова

- Написание о/е после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных и наречий

- Правописание приставок на «з» и «с»

- Написание и/ы после приставок на согласный

- Выбор в написании приставок при- и пре-

- Правописание «ы» и «и» после «ц» в словах

- Написание -пол, -полу со словами

- Написание мягкого знака после шипящих

- В каких случаях не пишется мягкий знак в словах?

- Правописание слов с сочетаниями чт, чк, чн, нч, нщ, щн, рщ

- Написание слов с суффиксами -чик-, -щик-

- Выбор написания -ечк- и -ичк-

- Написание слов с суффиксом -иц-

- Написание слов с суффиксом -лив-

- Написание слов с суффиксом -чив-

- Правописание глагольного суффикса -ова-/-ева-

- Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных

- Правописание -н- и -нн- в наречиях

- Гласные перед суффиксами -н- и -нн- в страдательных причастиях

- Правописание «не» с прилагательными

- Написание «не» с краткими причастиями

- Правило написания дефиса в наречиях

- Прописные и строчные буквы в русском языке

- Правила переноса слов в русском языке

- Какие слова нельзя переносить с одной строки на другую?

- Односложные слова

- Двухсложные слова, которые нельзя перенести

- Трехсложные и четырехсложные слова

Раздел в Word | WORD 2003, WORD 2007, WORD 2010

Что такое раздел?

Раздел – это часть документа, форматирование которой никак не связано с форматированием остального документа.

То есть проще говоря, раздел нужен для того, чтобы например параметр первой страницы был Книжный, а второй Альбомной, ну и соответственно форматировались они не зависимо друг от друга.

Давайте рассмотрим как вставить раздел.

Итак, в открытом документе Microsoft Word 2003 в меню Вставка выбираем элемент Разрыв и щёлкаем по нему:

Далее у нас появляется окно Разрыв, где можно конечно поиграться и поэкспериментировать, но я выбрала со следующей страницы и нажимаем кнопку Ок:

Вот что у нас получилось после данного действия. Конечно строчки этой не видно, но я посмотрела ее выбрав на панели инструментов режим Непечатаемые знаки:

Теперь посмотрим как можно форматировать страницы. Поменяем параметр второй страницы на Альбомный. Как изменить параметры страницы можно посмотреть здесь. Итак, результат:

Итак, результат:

Теперь давайте рассмотрим как удалить раздел.

На самом деле проще простого. Повторюсь, для того чтобы увидеть раздел, необходимо зайти в режим Непечатаемые знаки. Поставить курсор перед строкой и нажать на клавиатуре кнопку Delete или Del.

Итак, какой же сделаем вывод:

1) Если Вы не профессионально составляете документы, то разделы совсем не нужны.

2) Если Вам прислали документ с разделами, а он Вас смущает или не нужен, смело удаляйте.

3) Удаление раздела может повилять только на то, что страницы будут форматироваться одинаково, например все параметры страницы будут одинаковые.

4) Очень важный момент, если Вы удалили раздел и весь документ поехал, не паникуйте Вы всегда можете вернуть обратно документ, нажав комбинацию клавиш на клавиатуре CTRL+Z, либо в документе Word Отменить.

Загрузка . ..

..

P.S. я хотела бы предложить Вам видеокурс Microsoft Office 2010 — Шаг за Шагом, где подробно рассказывают о всех тонкостях Word и Excel 2010.

Ответы к игре Найди Слова раздел

Ответы к игре Найди Слова

(Разработчик OpenMyGame)

IOS и Андроид

Раздел КИТ

Ответы с 1 по 200 уровень

Уровень 1 – КИСА, НАСТ, СТАН, АИСТ, КИНО, СКИТ, АНИС, САНИ, СИТО, СТОН, НИТКА, ИСТОК, СОТКА, ТОСКА, ОКТАН, КИСТА, НОТКА, ТАКСИ, КИНОА, ИКОНА, НОСИК, САНКИ, ТОНИК, ИКОТА, ОСИНА, СОТНИК, НАТИСК, СТАНОК, ОСТАНКИ, СКОТИНА

Уровень 2 – КИСА, НАСТ, СТАН, АИСТ, КИНО, СКИТ, АНИС, САНИ, СИТО, СТОН, НИТКА, ИСТОК, СОТКА, ТОСКА, ОКТАН, КИСТА, НОТКА, ТАКСИ, КИНОА, ИКОНА, НОСИК, САНКИ, ТОНИК, ИКОТА, ОСИНА, НАТИСК, СТАНОК, ОСТАНКИ, СКОТИНА

Уровень 3 – ВЕС, ВЕК, СТОК, СКОТ, ТРЕК, СРОК, ОТЕК, ЕВРО, СВЕТ, ОВЕС, ВЕТО, КРОВ, ВОРС, ВОСК, ВЕКО, ТРЕСК, КРЕСТ, ОТВЕС, ОТСЕВ, СОВЕТ, СТВОР, ОСЕТР, ОТСЕВ, КОВЕР, СКВЕР, КОРСЕТ, СЕКТОР, КОСТЕР, ВЕКТОР, СВЕРТОК

Уровень 4 – ПАН, ТИП, ТИНА, КАНТ, НОТА, ТАНК, ПАКТ, КИНО, ПИКА, КИПА, ПИТА, ПАНК, ПОНИ, ПИОН, НИТКА, ТОПКА, ТАПОК, КАПОТ, ОКТАН, НОТКА, КИНОА, ИКОНА, ПИНТА, ТОНИК, ИКОТА, ПИТОН, КОПНА, ПИНОК, ОПТИКА, НАПИТОК

Уровень 5 – ЛИК, ПИК, ТИП, ПОЛА, ПАКТ, ПИКА, КИПА, ПИТА, КЛОП, ПОЛК, ЛИПА, ПИЛА, ТОЛК, ПЛОТ, КИЛТ, КЛИП, ТОПКА, ТАПОК, КАПОТ, ПЛАТО, ТОЛПА, ПОЛКА, ПИЛКА, ПЛИТА, ИКОТА, ПИЛОТ, ОПТИКА, ПЛИТКА, ПЛАТОК, ПИЛОТКА

Уровень 6 – БОК, ТРАК, КОРТ, КРОТ, НОРА, КРАН, КАНТ, РОБА, НОТА, ТАНК, КРАБ, БРАК, ТРОН, БРАТ, БОРТ, БАНК, БАНТ, ОКТАН, НОТКА, КОБРА, НОРКА, КРОНА, ТАБОР, ТОРБА, БАРОН, НАБОР, БАТОН, КАРТОН, КАРБОН, БАНКРОТ

Уровень 7 – ЛЕС, КОРТ, КРОТ, СТОК, СКОТ, ТРЕК, СРОК, ЛОСК, СКОЛ, СЛОТ, СТОЛ, ТОЛК, ЛЕТО, ТЕЛО, ОТЕК, ОСЕЛ, СЕЛО, ОРЕЛ, ТРЕСК, КРЕСТ, ОСЕТР, ОТСЕК, КОТЕЛ, КОРСЕТ, СЕКТОР, КОСТЕР, КРЕСЛО, ЛЕКТОР, СТЕКЛО, СТРЕЛОК

Уровень 8 – ЛЕС, ПЕС, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СЛОТ, СТОЛ, ПОРТ, ЛЕТО, ТЕЛО, ПЛОТ, ОСЕЛ, СЕЛО, ПОСТ, СТОЛ, ПЕРО, ПОЛЕ, ОРЕЛ, СПОР, СЕРП, ПЕРС, ОСЕТР, СПОРТ, ПЕРСТ, ПОЛЕТ, ТЕПЛО, СТОЛП, ПРОЛЕТ, ПРЕСТОЛ

Уровень 9 – СПА, ПАС, ПИК, ТИП, ЛИС, СКАТ, КИСА, ПАКТ, АИСТ, СКИТ, ПИКА, КИПА, ПИТА, ЛИПА, ПИЛА, ЛИСА, СИЛА, КИЛТ, КЛИП, ЛИСТ, ПИСК, СПИЛ, КИСТА, ПИЛКА, ТАКСИ, ПЛИТА, ПЛАСТ, ПЛИТКА, КЛИПСА, ПЛАСТИК

Уровень 10 – ЛИС, КОСА, СТОК, СКОТ, СКАТ, СОТА, САЛО, КИСА, ЛОСК, СКОЛ, АИСТ, СКИТ, СЛОТ, СТОЛ, ТОЛК, СИТО, ЛИСА, СИЛА, КИЛТ, ЛИСТ, ОСКАЛ, ИСТОК, КИСТА, СОТКА, ТОСКА, ТАКСИ, ИКОТА, СЛИТОК, ЛИСТОК, КИСЛОТА

Уровень 11 – МАК, МИР, ШАР, КУШ, КУМ, ШИК, ШУМ, ИКРА, РУКА, МРАК, МУРА, МУАР, АМУР, МУКА, КУМА, МАРШ, ШАРМ, ШРАМ, ИШАК, ШАРИК, МУШКА, ШИРМА, ШКУРА, КУМИР, МУРАШКИ

Уровень 12 – ПОТ, ПОЛ, СПА, ПАС, ОСЬ, СОТА, САЛО, ПОЛА, СЛОТ, СТОЛ, ПЛОТ, ПОСТ, СТОП, ОСПА, ЛОСЬ, СОЛЬ, АЛЬТ, ТОПЬ, ПЛАТО, ТОЛПА, СТАЛЬ, СТОПА, ПЛАСТ, ПЛОТЬ, СТОЛП, ПАСТЬ, САЛЬТО, ЛАПОТЬ, ПАЛЬТО, ЛОПАСТЬ

Уровень 13 – ТИС, ТУК, СУК, ТИНА, СКАТ, КАНТ, ТАНК, КИСА, АИСТ, СКИТ, НАСТ, СТАН, АНИС, САНИ, УТКА, УСТА, СТУК, КУСТ, УСИК, КНУТ, НИТКА, КИСТА, ТАКСИ, САНКИ, СКАУТ, ТУКАН, СКАУТ, ТУКАН, СУТКИ, НАТИСК, ТУНИКА, ИСТУКАН

Уровень 14 – ТРОС, СОРТ, РОСТ, ТРАК, КОСА, КОРТ, СКАТ, СТОК, СКОТ, СОТА, СРОК, РОСА, СВАТ, КВАС, КРОВ, ВОРС, СОВА, ВОСК, ОТВАР, АВТОР, ТОВАР, СОТКА, СТВОР, ОКРАС, СВОРА, КВОТА, СТРОКА, СТВОРКА

Уровень 15 – МАТ, ТУР, ШАР, ТУШ, ШУТ, ШУМ, УРАН, РУНА, УРНА, РАУТ, МАРТ, МУРА, МУАР, АМУР, МАРШ, ШАРМ, ШРАМ, УШАТ, ТУША, ШНУР, ТУМАН, ШТУРМ, ШТУРМАН

Уровень 16 – ПАС, ПЕС, КОРА, КАРЕ, РЕКА, КОСА, СЕРА, СРОК, РОСА, КАРП, ПАРК, ПОРА, РЕПА, ПЕРО, РАПС, ОСПА, СПОР, СЕРП, ПЕРС, ПАЕК, ОКРАС, ПОРКА, СОПКА, САПЕР, ОПЕКА, СПОРА, ОПЕРА, ПОКЕР, ПЕСОК, ПРОСЕКА

Уровень 17 – ТОП, ПОТ, ПОЛ, ЛЕС, ОСЬ, ПЕС, ЕЛЬ, СЛОТ, СТОЛ, ЛЕТО, ТЕЛО, ПЛОТ, ПОСТ, СТОП, ОСЕЛ, СЕЛО, ПОЛЕ, СЕТЬ, ЛОСЬ, СОЛЬ, ТОПЬ, ПОЛЕТ, ТЕПЛО, СТЕПЬ, ОТЕЛЬ, ПЛОТЬ, СТОЛП, ЛЕСТЬ, ПЛЕТЬ, ПОСТЕЛЬ

Уровень 18 – ЛЕС, КАРЕ, РЕКА, ТРАК, СКАТ, ТРЕК, СЕРА, ЕЛКА, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, АРЕСТ, ТРЕСК, КРЕСТ, АСКЕТ, ТЕСАК, СЕКТА, СЕТКА, ТЕЛКА, ЛЕСКА, ЛАРЕК, СТРЕЛА, ЛАТЕКС, ТРЕСКА, КЛАСТЕР, СТРЕЛКА

Уровень 19 – ПОТ, ОПТ, ТОП, ПОТ, ПОЛ, ПОЛА, ПАКТ, ПЛОТ, КЛОП, ПОЛК, ТОЛК, ЛАПА, ПЛАТО, ТОПКА, ТАПОК, КАПОТ, ТОЛПА, ПОЛКА, ЛАПТА, ПЛАТА, ЛАПКА, ПАЛКА, ТАПКА, ОПАЛА, ЛОПАТА, ПЛАТОК, ПЛАКАТ, ОПЛАТА, ПАТОКА, ЛОПАТКА

Уровень 20 – РОВ, ВОР, РЕВ, ПЕС, ВЕС, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, ЕВРО, ПЕРО, СВЕТ, ОВЕС, СПОР, СЕРП, ПЕРС, ВОРС, ВЕТО, ОТВЕС, ОТСЕВ, СТВОР, ОСЕТР, СОВЕТ, СПОРТ, ПЕРСТ, ПОСЕВ, ПРОСВЕТ

Уровень 21 – ЛЕС, КАРЕ, РЕКА, ТРАК, СКАТ, ТРЕК, СЕРА, ЕЛКА, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, АРЕСТ, ТРЕСК, КРЕСТ, АСКЕТ, ТЕСАК, СЕКТА, СЕТКА, ТЕЛКА, ЛЕСКА, ЛАРЕК, СТРЕЛА, ЛАТЕКС, ТРЕСКА, КЛАСТЕР, СТРЕЛКА

Уровень 22 – РОМ, МАК, СОН, НОС, КОМ, СОМ, КОРА, КОСА, НОРА, СРОК, ОМАР, КРАН, РОСА, МРАК, КОМА, СРАМ, МАРС, КОРМ, СМАК, МОРС, НОРКА, КРОНА, ОКРАС, НОРМА, РОМАН, КОРМА, МАСОН, РОМАНС, НАСМОРК

Уровень 23 – РЕВ, ВЕС, ВЕК, КАРЕ, РЕКА, ТРАК, СКАТ, ТРЕК, СЕРА, ВЕРА, СВАТ, СВЕТ, КВАС, КАТЕР, АКТЕР, АРЕСТ, ТРЕСК, КРЕСТ, АСКЕТ, ТЕСАК, СЕКТА, СЕТКА, СКВЕР, ВЕТКА, ВЕРСТА, ТРЕСКА, ВЕРСТАК

Уровень 24 – БРА, РАБ, БАР, ТИР, ТУР, БУР, ТИНА, УРАН, РУНА, УРНА, РАУТ, БРАТ, ТАБУ, БАНТ, БИТА, БИНТ, БУНТ, ТИРАН, РУИНА, ТРУБА, БУРАН, ТАБУН, БУТАН, БАРИН, РУБИН, РУТИНА, ТУРБИНА, ТРИБУНА

Уровень 25 – ПОЛ, ОКО, ЛЕС, ПЕС, ЛОСК, СКОЛ, КЛОП, ПОЛК, ОСЕЛ, СЕЛО, ПОЛЕ, ПОЛО, СОЛО, ОКОП, КОЛОС, СОКОЛ, ПЕКЛО, ПЕСОК, СКЛЕП, ПЛЕСК, ПОСОЛ, СЛЕПОК, КОЛЕСО, ПОСЕЛОК

Уровень 26 – ИКС, ИСК, ТИС, РИС, КАРА, АРКА, ТРАК, СКАТ, ТАРА, ИКРА, КИСА, АИСТ, СКИТ, РАСА, РИСК, КАРАТ, КАРТА, КИСТА, ТАКСИ, САТИР, КРАСА, КАСТА, АСТРА, ТАКСА, ИСКРА, СТИРКА, СТАРИК, РАСКАТ, САТИРА, АКТРИСА

Уровень 27 – ИОН, НИЗ, КОРА, НОРА, ИКРА, КРАН, РОЗА, КОЗА, ЗОНА, ЗНАК, НОРКА, КРОНА, КИНОА, ИКОНА, КИНЗА, КИРЗА, ЗАКОН, КОЗНИ, КАРНИЗ, КАЗИНО, НАРКОЗ, КОРЗИНА

Уровень 28 – БРА, БАР, РАБ, ТИР, ТУР, БУР, ТИНА, УРНА, УРАН, РУНА, РАУТ, БРАТ, ТАБУ, БАНТ, БИТА, БИНТ, БУНТ, ТИРАН, РУИНА, ТРУБА, БУРАН, ТАБУН, БУТАН, БАРИН, РУБИН, РУТИНА, ТУРБИНА, ТРИБУНА

Уровень 29 – ТУК, СУК, ЧАТ, ЧАС, КОСА, СКАТ, СТОК, СКОТ, СОТА, УТКА, СТУК, КУСТ, КУЧА, ТКАЧ, ТУЧА, СОТКА, ТОСКА, СКАУТ, САЧОК, ТОЧКА, СУЧОК, СКОТЧ, УЧАСТОК

Уровень 30 – РОТА, ТРАК, КОСА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СКАТ, ТАРА, КОРТ, КРОТ, СТОК, СКОТ, СОТА, СРОК, РОСА, РАСА, КАРАТ, КАРТА, СОТКА, ТОСКА, КРАСА, ОКРАС, КАСТА, АСТРА, ТАКСА, АОРТА, СТРОКА, КРАСОТА

Уровень 31 – РОВ, ВОР, БОР, БАС, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, РОСА, РОБА, СВАТ, БРАТ, ВОРС, СБОР, СОВА, БОРТ, БАРС, ОТВАР, ТОВАР, АВТОР, СТВОР, ТАБОР, ТОРБА, СВОРА, БОТВА, СОБРАТ, РАБСТВО

Уровень 32 – ИКС, ИСК, ТИС, ЛИК, ТУК, СУК, ЛУК, ЛИС, СТОК, СКОТ, ЛОСК, СКОЛ, СКИТ, СЛОТ, СТОЛ, ТОЛК, СИТО, КИЛТ, СТУК, УКОЛ, КУСТ, ЛИСТ, УСИК, СТУЛ, ИСТОК, СУТКИ, СЛИТОК, ЛИСТОК, ЛОСКУТ, ОКУЛИСТ

Уровень 33 – ЛОТ, ЛОБ, БОК, ЛЕС, БЕС, СТОК, СКОТ, ЛОСК, СКОЛ, СЛОТ, СТОЛ, ТОЛК, ТЕЛО, ЛЕТО, ОСЕЛ, СЕЛО, ОТЕК, БЛОК, БОКС, БОЛТ, ОБЕТ, ОТСЕК, КОТЕЛ, СТОЛБ, БЕЛОК, БЛЕСК, СТЕКЛО, ОТБЛЕСК

Уровень 34 – ИОН, ЛИК, ЛАЗ, ЗАЛ, ЗЛО, НИЗ, КЛОН, КИНО, КЛАН, КОЗА, ЛОЗА, ЗОЛА, КЛИН, ЗОНА, ЗЛАК, ЗНАК, КИНОА, ИКОНА, КИНЗА, ЗАКОН, КОЗНИ, ЛИНЗА, КАЗИНО, КИНОЗАЛ

Уровень 35 – ПОТ, ТОН, МАТ, ТОМ, ЛОМ, ЛЕН, МЕЛ, НОТА, ТЕМА, ЛЕТО, ТЕЛО, ЕНОТ, НАЕМ, АТОМ, МЕТАН, ОМЛЕТ, НАЛЕТ, ЛЕНИА, ТАЛОН, МЕТЛА, НЕМОТА, МОНЕТА, ОТМЕНА, МЕНТОЛ, МЕТАЛОН

Уровень 36 – ТУК, СУК, ТУР, ЖАР, ЖУК, ТРАК, СКАТ, РУКА, УТКА, РАУТ, УСТА, СТУК, КУРС, КУСТ, ТРУС, СТАЖ, УЖ;aС, СКАУТ, Тyp;Кa, КУРАЖ, СТРАЖ, СТУЖА, СТРУЖКА

Уровень 37 – ПИР, ПИК, ПАЗ, КОРА, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, РОЗА, КАРП, ПАРК, ПОРА, ПИКА, КИПА, КОЗА, ПОЗА, ПРИЗ, ПАРИК, ПОРКА, КИРЗА, ЗАПОР, ПРОЗА, ПОКАЗ, КАПРИЗ, ПРИКАЗ, ПРОЗАИК

Уровень 38 – РОЙ, РАЙ, КОРА, РОТА, ТРАК, ТОРС, ТРОС, КОСА, СОРТ, РОСТ, СКАТ, СТОК, СКОТ, КОРТ, КРОТ, СОТА, СРОК, РОСА, ЙОТА, САЙТ, КРАЙ, СОТКА, ТОСКА, ОКРАС, СТРОЙ, СОЙКА, СТРОКА, СТОЙКА, ТРОЙКА, СТРОЙКА

Уровень 39 – ОДА, ОКО, ДОК, КОД, ДОЛ, ЛАД, САД, КОСА, САЛО, ЛОСК, СКОЛ, КЛАД, СОЛО, СОДА, ОСКАЛ, ОКЛАД, КОЛОС, СОКОЛ, ЛОДКА, СКЛАД, ДОСКА, ОСОКА, СОЛОД, КОЛОДА, ОСАДОК, СОЛОДКА

Уровень 40 – ЛЕН, ТРАК, КАРЕ, РЕКА, ТРЕК, КРАН, КАНТ, ТАНК, ЕЛКА, КЛАН, КЛЕН, КЕРН, КРЕН, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, ТЕЛКА, ЛАРЕК, НАЛЕТ, РЕНТА, ЛЕНТА, ТАНКЕР, НЕКТАР, КЛАРНЕТ

Уровень 41 – БАК, ЛОБ, АУЛ, БАЛ, БОК, ЛУК, БУК, УКБ, ЧУБ, ЛУЧ, БЛОК, УКОЛ, БАУЛ, КЛУБ, КУЧА, КОЛБА, БОКАЛ, БУЛКА, БАЧОК, БОЧКА, ЧУЛОК, УЛОЧКА, БУЛОЧКА

Уровень 42 – ДАР, ОДА, РОД, РОГ, ДОГ, ГОД, ГАД, ПУД, ПОРА, ГОРА, ОРДА, УГАР, РУДА, РАГУ, УДАР, ГРАД, ДРУГ, ДУГА, УПОР, ПРУД, ГРУДА, ПУДРА, ПУРГА, УГОДА, ПОДРУГА

Уровень 43 – САН, ТУК, СУК, ТУР, ТРАК, СКАТ, КРАН, КАНТ, ТАНК, РУКА, УРАН, УРНА, РУНА, НАСТ, СТАН, УТКА, РАУТ, УСТА, СТУК, КУРС, КУСТ, КНУТ, ТРУС, СКАУТ, ТРАНС, Тyp;Кa, ТУКАН, СТРУНА, КУРСАНТ

Уровень 44 – ТОН, СОН, НОС, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, НОРА, СЕРА, РОСА, НОТА, НАСТ, СТАН, ЕНОТ, ТРОН, СТОН, СЕНО, АРЕСТ, ОСЕТР, СЕНАТ, РЕНТА, СТЕНА, ТРАНС, ТЕНОР, СОНЕТ, НАРОСТ, СЕНАТОР

Уровень 45 – МОР, РОМ, МАК, КОМ, МАХ, ХАМ, ХОР, МОХ, КОРА, КАРА, АРКА, ОМАР, РАМА, МРАК, КОМА, КОРМ, ХРАМ, ХРОМ, КРАХ, КОМАР, КРОХА, МАРКА, РАМКА, КАРМА, КОРМА, МАХОРКА

Уровень 46 – ПИК, ПИК, ПАН, ПАЗ, НИЗ, ИКРА, КРАН, ПАРИ, ПИАР, КАРП, ПАРК, ПИКА, КИПА, ПАНК, ЗНАК, ПРИЗ, ПАРИК, КИНЗА, КИРЗА, КАПРИЗ, ПРИКАЗ, КАРНИЗ, ПАРНИК, ПРИЗНАК

Уровень 47 – ЛОТ, ТИС, ЛЕС, ЛОВ, ВОЛ, ЛИС, ВЕС, ЛЕВ, СЛОТ, СТОЛ, ЛЕТО, ТЕЛО, ОСЕЛ, СЕЛО, СИТО, СВЕТ, ОВЕС, ВЕТО, ЛИСТ, СЛИВ, ОТВЕС, ОТСЕВ, СОВЕТ, ВЕСЛО, ОТЛИВ, СТВОЛ, СВЕТИЛО

Уровень 48 – ПИР, СПА, РИС, ПАС, ПАЗ, РОСА, ПАРИ, ПИАР, РОЗА, ПОРА, РАПС, ОСПА, СПОР, СПОР, ПИРС, ПОЗА, ПРИЗ, ЗАПОР, ПРОЗА, СПОРА, ЗАСОР, СИРОП, ОАЗИС, ЗАПРОС, ПСОРИАЗ

Уровень 49 – РЕВ, ВЕК, ТРАК, КАРЕ, РЕКА, ТРЕК, КРАН, КАНТ, ТАНК, ВЕРА, ВЕНА, НРАВ, НЕРВ, КЕРН, КРЕН, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, РЕНТА, ВЕТКА, КВАНТ, ТАНКЕР, НЕКТАР, КЕНТАВР

Уровень 50 – ТИК, КИТ, ИКС, ИСК, ТИС, ЧАТ, КИЧ, ЧАС, КОСА, СКАТ, СКОТ, СОТА, КИСА, СКИТ, АИСТ, СИТО, ТКАЧ, ОЧКИ, СОТКА, ТОСКА, ИСТОК, КИСТА, ТАКСИ, ИКОТА, САЧОК, ТОЧКА, СКОТЧ, ЧИСТКА, ОЧИСТКА

Уровень 51 – РОВ, ВОР, РЕВ, ВЕК, КОРА, КАРЕ, РЕКА, КАРП, ПАРК, ПОРА, ВЕРА, ЕВРО, ПЕРО, РЕПА, КРОВ, ПАЕК, ВЕКО, ПОРКА, КОВЕР, ОПЕКА, ПОВАР, ОПЕРА, ПОКЕР, ПРАВО, ЕВРОПА, ПОВЕРКА

Уровень 52 – ТУК, ТУР, ФУТ, КАРА, АРКА, ТРАК, ТАРА, РУКА, УТКА, РАУТ, АУРА, ФРАК, АРФА, ФАРА, ФАКТ, ФРАУ, ФУРА, КАРАТ, КАРТА, Тyp;Кa, ФРУКТ, ФАРТУК, ФАКТУРА

Уровень 53 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ПОЛ, СПА, ПАС, ЛЕС, ПЕС, СОТА, САЛО, СЛОТ, ПОЛА, СТОЛ, ЛЕТО, ТЕЛО, ОСЕЛ, СЕЛО, ПОСТ, СТОП, ПОЛЕ, ОСПА, ПЛАТО, ТОЛПА, ПОЛЕТ, ТЕПЛО, СТОПА, СТОЛП, ПЛАСТ, СЛЕПОТА

Уровень 54 – ЛОТ, МАТ, ТОМ, ЛОМ, ОСЬ, СОМ, СОТА, САЛО, СЛОТ, СТОЛ, АТОМ, ЛОСЬ, СОЛЬ, АЛЬТ, МОСТ, МОЛЬ, ТЬМА, МАТЬ, СТАЛЬ, СМОЛА, МАСЛО, МАСТЬ, МАЛЬТО, МАЛОСТЬ

Уровень 55 – МОР, РОМ, МАК, КОМ, ШАР, ШОК, КОРА, АРКА, КАРА, ОМАР, РАМА, МРАК, КОМА, КОРМ, МАРШ, ШРАМ, ШАРМ, КАША, РАМКА, МАРКА, КАРМА, КОРМА, КОМАР, МОШКА, КОШМАР, РОМАШКА

Уровень 56 – ДАР, ОДА, РОД, ИОН, ДОК, КОД, ДНО, КОРА, ИКРА, НОРА, КРАН, КИНО, ОРДА, КАДР, ДРОН, АНОД, ИРОД, НОРКА, КРОНА, КИНОА, ИКОНА, НАРОД, РАДИО, РОДНИК, ДИАКОН, ДРАКОН, РОДИНА, РОДИНКА

Уровень 57 – РОВ, ВОР, ВОЗ, ЗОВ, ТАЗ, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, РОСА, РОЗА, СВАТ, ВОРС, СОВА, АЗОТ, ВЗОР, ОТВАР, АВТОР, ТОВАР, СТВОР, СВОРА, ЗАСОР, ЗАТОР, ЗАСОВ, ЗАТВОР, ВОЗРАСТ

Уровень 58 – ЛИК, ВАЛ, ИВА, ПИК, ПАН, ПИКА, КИПА, КЛАН, ЛИПА, ПИЛА, НИВА, ВИНА, КЛИН, КЛАН, КЛИП, ПЛАВ, ПИЛКА, ВАЛИК, ВИЛКА, ПАВЛИН, ПЛАВКИ, ПЛАВНИК

Уровень 59 – САН, ОКО, СОН, НОС, КОСА, САЛО, ЛОСК, СКОЛ, КЛАН, КЛОН, СОЛО, ЛОНО, ОКНО, СЛОН, ОСКАЛ, КОЛОС, СОКОЛ, ЛОКОН, ОСОКА, САЛОН, СКЛОН, НОСОК, СОЛОНКА

Уровень 60 – САН, СПА, ПАС, СОН, НОС, ПАН, ПЕС, НОРА, РОСА, СЕРА, ПОРА, ПЕРО, ОСПА, РЕПА, РАПС, СПОР, СЕРП, ПЕРС, ПЕНА, СЕНО, СНОП, НАПОР, ОПЕРА, САПЕР, СПОРА, ОПЕРА, ПЕРСОНА

Уровень 61 – ПАТ, РЕЯ, ТРАК, КАРЕ, РЕКА, ТРЕК, КАРП, ПАРК, ПАКТ, ТРАП, РЕПА, ПАЕК, ПЯТА, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, ПАКЕТ, ПЯТАК, ПЯТКА, ПАРКЕТ, ТРЯПКА, ПЯТЕРКА

Уровень 62 – РОВ, ВОР, ПОЛ, ПИР, ВАЛ, ИВА, ЛОВ, ВОЛ, ПАРИ, ПИАР, ПОРА, ПОЛА, ЛИПА, ПИЛА, ОВАЛ, ЛИРА, ПЛАВ, ЛАВР, ПЛОВ, ОЛИВА, ПОВАР, ПРАВО, ПОЛИВ, ПРИВАЛ, ПРОЛИВ, ПРОВАЛ, ПРАВИЛО

Уровень 63 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ТОРС, СОРТ, ТРОС, РОСТ, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, СПОР, ТОРФ, ФОРТ, ФТОР, ФОТО, ОТПОР, РОПОТ, ТОПОР, СПОРТ, ПРОСО, ОПРОС, ОФОРТ, СТОПОР, ФОРПОСТ

Уровень 64 – ТИК, КИТ, ИКС, ИСК, САН, ТИС, ЧАТ, ЧАН, КИЧ, ЧАС, ЧИН, СКАТ, ТИНА, КАНТ, ТАНК, КИСА, СКИТ, АИСТ, НАСТ, СТАН, АНИС, САНИ, ТКАЧ, НИТКА, КИСТА, ТАКСИ, САНКИ, НАТИСК, ЧИСТКА, ЧАСТНИК

Уровень 65 – ДАР, ОДА, РОД, МОР, РОМ, РОГ, ДОГ, ГОД, ГАМ, ГАД, МАГ, ДОМ, ОМАР, ОРДА, РАМА, ГОРА, ГРАД, МОРГ, ГРОМ, МОДА, ДАМА, ДОГМА, ДРАМА, МОРДА, ОГРАДА, ГРОМАДА

Уровень 66 – ЛОТ, МАТ, ТОМ, ЛЕС, ЛОМ, СОМ, МЕЛ, СОТА, САЛО, СЛОТ, СТОЛ, ЛЕТО, ТЕЛО, ОСЕЛ, СЕЛО, ТЕМА, АТОМ, МОСТ, СМОЛА, ОМЛЕТ, МАСЛО, СМЕТА, МЕТЛА, МЕСТО, САМОЛЕТ

Уровень 67 – ОДА, ПОЛ, ДОК, КОД, ДОЛ, ЕДА, ЛАД, ЛЕД, ПОЛА, ЕЛКА, КЛОП, ПОЛК, ПОЛЕ, КЛАД, ПАЕК, ДЕЛО, ДЕПО, ПЛОД, ПЛЕД, ПОЛКА, ОКЛАД, ЛОДКА, ОПЕКА, ПЕКЛО, ПОДЕЛКА

Уровень 68 – РОВ, ВОР, ТОН, РЕВ, ВЕК, КОРТ, КРОТ, ТРЕК, ЕНОТ, ОТЕК, ЕВРО, ТРОН, ВЕТО, КРОВ, ВЕКО, НЕРВ, КЕРН, КРЕН, ОВЕН, ТЕНОР, КОВЕР, ВЕНОК, ВЕКТОР, КОНВЕРТ

Уровень 69 – ЛОТ, ПАТ, ОПТ, ТОП, ПОЛ, СПА, ПАС, СОТА, САЛО, СЛОТ, ПОЛА, СТОП, ПЛОТ, ПОСТ, СТОП, ОСПА, ПОЛО, СОЛО, ЛОТО, ПЛАТО, ТОЛПА, СТОПА, СТОЛП, ОПЛОТ, ПЛАСТ, ПОСОЛ, ЛОТОС, ПОЛОСА, АПОСТОЛ

Уровень 70 – ПАТ, ТИК, КИТ, ЛИК, ПИК, ТИП, ПАКТ, ПИКА, КИПА, ПИТА, ЛИПА, ПИЛА, ЛАПА, КИЛТ, КЛИП, ЛАПТА, ПИЛКА, ПЛАТА, ПЛИТА, ЛАПКА, ПАЛКА, ТАПКА, ПЛИТКА, ПЛАКАТ, КАПИТАЛ

Уровень 71 – РАБ, БАР, ИКС, ИСК, БОР, БАК, РИС, БОК, БАС, БИС, КОРА, КОСА, ИКРА, РОСА, СРОК, КИСА, РОБА, СРОК, КИСА, РОБА, КРАБ, БРАК, РИСК, СБОР, БОКС, БАРС, ОКРАС, КОБРА, ИСКРА, СКОБА, БИРКА, СБОРКА, АБРИКОС

Уровень 72 – ПОЛ, СПА, ОКО, ПАС, КОСА, САЛО, ЛОСК, СКОЛ, ПОЛА, КЛОП, ПОЛК, ОСПА, ПОЛО, СОЛО, ОКОП, ОСКАЛ, ПОЛКА, КОЛОС, СОКОЛ, СОПКА, ОСОКА, ПОСОЛ, ПОЛОСА, ПОЛОСКА

Уровень 73 – ЛИК, БАК, АУЛ, ПИК, БАЛ, ЛУК, БУК, КУБ, ПАБ, ПИКА, КИПА, ЛИПА, ПИЛА, ПАУК, КЛИП, БАУЛ, КЛУБ, ЛУПА, БЛИК, ПИЛКА, БУЛКА, УЛИКА, ПУБЛИКА

Уровень 74 – БРА, РАБ, БАР, ТИР, БОР, ИОН, ТОН, ТОРА, РОТА, ТИНА, НОРА, РОБА, НОТА, ТРОН, ТРИО, БРАТ, БОРТ, БАНТ, БИТА, БИНТ, ТИРАН, ТАБОР, ТОРБА, БАРОН, НАБОР, БАРИН, БАТОН, ОРБИТА, БАРИТОН

Уровень 75 – САН, ТОН, СОН, НОС, СОЯ, КОСА, СКАТ, СТОК, СКОТ, КАНТ, ТАНК, НОТА, НАСТ, СТАН, СТОН, СОНЯ, СТАЯ, СОТКА, ТОСКА, ОКТАН, НОТКА, СТОЯК, СОТНЯ, СТАНОК, СТОЯНКА

Уровень 76 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ПЕС, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, ПЕРО, СПОР, СРЕП, ПЕРС, ТОСТ, ТЕСТ, ТОРТ, ОСЕТР, СПОРТ, ПЕРСТ, ТЕСТО, ТРЕСТ, ТОСТЕР, ПРОТЕСТ

Уровень 77 – ДАР, ОДА, БРА, РАБ, БАР, РОД, БОР, РОГ, ДОГ, ГОД, ГАД, БОГ, ЯРД, РЯД, РОБА, ОРДА, ГОРА, ГРАД, БАРД, БРОД, ГОРБ, ГРАБ, ЯДРО, БАГОР, ГРЯДА, ОБРЯД, ЯГОДА, БРОДЯГА

Уровень 78 – ПАКТ, ОПТ, ТОП, ПОТ, РОВ, ВОР, ТОРА, РОТА, ТАРА, ПОРА, ПОРТ, ТРАП, ПАРА, Ba ТА, ОТВАР, АВТОР, ТОВАР, ВРАТА, ТРАВА, АОРТА, ТРОПА, ПАРТА, ПОВАР, ПРАВО, ОРАВА, ОТРАВА, ОПРАВА, ПРАВОТА

Уровень 79 – РОД, РОМ, МОР, МАК, МАТ, ТОМ, ДОК, КОД, КОМ, ДОМ, КОРА, РОТА, ТОРА, ТРАК, КОРТ, КРОТ, ОМАР, ОРДА, МРАК, КОМА ,МАРТ, АТОМ, КАДР, КОРМ, МОДА, КОРМА, КОМАР, КАТОД, МОРДА, ДОМКРАТ

Уровень 80 – ПАТ, ТИС, СПА, ПАС, ТИП, ЛИС, АИСТ, ЛИПА, ПИЛА, ПИТА, ЛАПА, ЛИСА, СИЛА, ЛИСТ, СПИЛ, ЛАПТА, ПЛАТА, ПЛИТА, ПЛАСТ, ПАСТА, САЛАТ, АТЛАС, ПАСТИЛА

Уровень 81 – ТИК, КИТ, ИОН, ТОН, БАК, БОК, ТИНА, КАНТ, ТАНК, НОТА, КИНО, БАНК, БАНТ, БИТА, БИНТ,НИТКА, КИНОА, ОКТАН, НОТКА, ИКОНА, ИКОТА, ТОНИК, НИКАБ, БАТОН, БОТАНИК

Уровень 82 – БРА, РАБ, БАР, БАК, КАРА, АРКА, ИКРА, КРАН, РАНА, КРАБ, БРАК, АРАБ, БАНК, АРКАН, НИКАБ, БАРАК, КАБАН, БАНКА, БИРКА, БАРАН, БАНКИР, КАБИНА, КАРАБИН

Уровень 83 – САН, ТОН, СОН, НОС, РОЙ, РАЙ, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, НОРА, РОСА, НОТА, НАСТ, СТАН, ТРОН, СТОН, ЙОТА, САЙТ, ТРАНС, СТРОЙ, РАЙОН, НАРОСТ, НАСТОЙ, НАСТРОЙ

Уровень 84 – РАБ, БАР, БОР, БАК, БОК, ТОРА, РОТА, КОРА, АРКА, ТРАК, КОРТ, ТАРА, КРОТ, РОБА, КРАБ, БРАК, БРАТ, АРАБ, БОРТ, КАРАТ, КАРТА, КОБРА, ТАБОР, ТОРБА, АОРТА, БАРАК, ТАБАК, РАБОТА, АКРОБАТ

Уровень 85 – ЛИК, ПИР, ПИК, КАРЕ, РЕКА, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, КАРП, ПАРК, ЕЛКА, ПИКА, КИПА, ЛИПА, ПИЛА, РЕПА, ЛИРА, ПАЕК, КЛИП, ПИЛКА, ПАРИК, ЛАРЕК, ЛИКЕР, ПЕРИЛА, РЕПЛИКА

Уровень 86 – МОР, РОМ, МАТ, ТОМ, СОМ, ЭРА, МЭР, СЭР, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, РОСА, ОМАР, МАРТ, АТОМ, МОСТ, СРАМ, МАРС, МОРС, МЭТР, СМОТР, МАТРОС, МАЭСТРО

Уровень 87 – ИКС, ИСК, ПИР, СПА, ПАС, РИС, ПИК, КИЧ, ЧАС, ЧИП, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, КАРП, ПАРК, КИСА, ПИКА, КИПА, РАПС, РИСК, ПИРС, ПИСК, ПАРИК, ИСКРА, СКРИП, СПИЧКА, СКРИПАЧ

Уровень 88 – ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, КОРТ, СТОК, СКОТ, КРОТ, ТРЕК, СРОК, ОТЕК, ТРЕСК, КРЕСТ, ОСЕТР, ОТСЕК, РОКЕР, РЕТРО, КОРСЕТ, СЕКТОР, КОСТЕР, РЕКТОР, ОРКЕСТР

Уровень 89 – МАК, МАТ, ТОМ, КОМ, СОМ, КОСА, СКАТ, СОТА, СТОК, СКОТ, КОМА, АТОМ, МОСТ, СМАК, СОТКА, ТОСКА, КАСТА, ТАКСА, МАТКА, АСТМА, САМКА, МАСКА, САМОКАТ

Уровень 90 – ИКС, ИСК, САН, ИОН, РИС, СОН, НОС, КОРА, КОСА, ИКРА, НОРА, РОСА, КРАН, СРОК, КИСА, КИНО, АНИС, САНИ, РИСК, ОКРАС, КИНОА, НОРКА, КРОНА, ИКОНА, САНКИ, ИСКРА, НОСИК, ОСИНА, СОРИНКА

Уровень 91 – ТИК, КИТ, ЛИК, АУЛ, ТУК, ЛУК, ТИНА, КАНТ, ТАНК, УТКА, КЛАН, КИЛТ, КЛИН, УЛАН, ЛУНА, КНУТ, НИТКА, ТУКАН, ЛУНКА, УЛИКА, ТУНИКА, УЛИТКА, ЛУНАТИК

Уровень 92 – ЛОТ, ТОП, ОПТ, ПОЛ, ПОТ, ОСЬ, СЛОТ, СТОЛ, СТОП, ПОСТ, ПОЛО, ПЛОТ, СОЛО, СОЛЬ, ЛОСЬ, ЛОТО, ТОПЬ, СТОЛП, ОПЛОТ, ПЛОТЬ, ПОСОЛ, ЛОТОС, ТОПОЛЬ, ПОЛОСТЬ

Уровень 93 – ТИР, САН, ТИС, РИС, ТИНА, ТАРА, НАСТ, АИСТ, СТАН, РАНА, АНИС, САНИ, РАСА, ТИРАН, САТИР, НАРТА, ТАРАН, ТРАНС, АСТРА, САТИРА, СТРАНА, САНИТАР, СТАРИНА

Уровень 94 – ТИР, ТИК, КИТ, ИКС, ИСК, ТИС, РИС, ЖАР, ЖИР, ТРАК, СКАТ, ИКРА, КИСА, АИСТ, СКИТ, РИСК, СТАЖ, КИСТА, ТАКСИ, САТИР, ИСКРА, СТРАЖ, ТИРАЖ, СТРИЖ, СТИРКА, СТАРИК, СТРИЖКА

Уровень 95 – ПАТ, ПОТ, ТОП, ОПТ, СПА, ПАС, ОСЬ, КОСА, СКАТ, СОТА, СТОК, СКОТ, ПАКТ, ПОСТ, СТОП, ОСПА, ТОПЬ, СОТКА, ТОСКА, ТОПКА, ТАПОК, КАПОТ, СОПКА, СТОПА, КОСТЬ, ПАСТЬ, СТОПКА, ПАКОСТЬ

Уровень 96 – ТАЗ, ТОРА, КОРА, РОТА, ТРАК, КАРЕ, РЕКА, КОРТ, КРОТ, ТРЕК, РОЗА, ОТЕК, КОЗА, АЗОТ, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, ЗАТОР, ОТКАЗ, РЕЗАК, РЕЗКА, ТЕЗКА, ОТРЕЗ, РОЗЕТКА

Уровень 97 – ПАТ, ТИП, ТИР, ПИР, МАТ, МИР, ПАРИ, ПИАР, ПИТА, ТРАП, МЕРА, РЕПА, ТЕМА, МАРТ, ТИРЕ, МЕТР, РИТМ, ТЕМП, ПИРАТ, ПРИМА, ПРИЕМ, ПРИМАТ, ПРИМЕТА

Уровень 98 – ЛОТ, БОР, ЛОБ, ЛЕС, БЕС, ТОРС, РОСТ, СОРТ, ТРОС, СЛОТ, СТОЛ, ТЕЛО, ЛЕТО, ОСЕЛ, СЕЛО, СБОР, ОРЕЛ, БОРТ, БОЛТ, СЕРБ, ОБЕТ, ОСЕТР, СТОЛБ, ОБСТРЕЛ, ЛОБСТЕР

Уровень 99 – ЛОТ, ОПТ, ТОП, ПОТ, ПОЛ, ИОН, ТОН, ПАН, ТИП, ТИНА, НОТА, ПОЛА, ЛИПА, ПИЛА, ПИТА, ПЛОТ, ПЛАН, ПОНИ, ПИОН, ПЛАТО, ТОЛПА, ПЛИТА, ПИНТА, ПИТОН, ПИЛОТ, ПИЛОН, ТАЛОН, ПЛОТИНА

Уровень 100 – ЛОТ, ОДА, ДОК, КОД, ДОЛ, ЕДА, ЛАД, ЛЕД, ЕЛКА, ЛЕТО, ТЕЛО, ТОЛК, ОТЕК, КЛАД, ДЕЛО, ТЕРКА, ОКЛАД, ЛОДКА, КОТЕЛ, КАТОД, КАДЕТ, ОТДЕЛ, ОТДЕЛКА

Уровень 101 – БОР, ЛОБ, ЛЕС, БЕС, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СЛОТ, СТОЛ, ЛЕТО, ТЕЛО, ОСЕЛ, СЕЛО, СБОР, ОРЕЛ, БОРТ, БОЛТ, СЕРБ, ОБЕТ, ОСЕТР, СТОЛБ, ОБСТРЕЛ, ЛОБСТЕР

Уровень 102 – БРА, РАБ, БАР, САН, БОР, СОН, НОС, БАС, СОЯ, НОРА, РОСА, РОБА, СБОР, БАРС, БАЯН, БАНЯ, СОНЯ, РЯСА, СНОБ, БАРОН, НАБОР, БАСНЯ, БРОНЯ, СБОРНАЯ

Уровень 103 – ТИР, БОР, ТИС, РИС, РИФ, БИС, ТИФ, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СИТО, ТРИО, СБОР, БОРТ, ТОРФ, ФОРТ, ФТОР, ОФИС, СОФИТ, СОРБИТ, БИСТРО, РОСТБИФ

Уровень 104 – ТИР, САН, ТИС, РИС, ТИНА, ТАРА, АИСТ, НАСТ, СТАН, РАНА, АНИС, САНИ, РАСА, ТИРАН, САТИР, НАРТА, ТАРАН, ТРАНС, АСТРА, САТИРА, СТРАНА, САНИТАР, СТАРИНА

Уровень 105 – БРА, РАБ, БАР, БОР, МОР, РОМ, РОГ, ГАМ, МАГ, БОГ, ЭРА, МЭР, ЭГО, ОМАР, РОБА, ГОРА, МОРГ, ГОРБ, ГРОМ, ГРАБ, БРОМ, РОМБ, БАГОР, ЭМБАРГО

Уровень 106 – ОПТ, ТОП, ПОТ, МАК, МАТ, ТОМ, КОМ, ПАКТ, ОТЕК, КОМА, ТЕМА, АТОМ, ПАЕК, ТЕМП, ТОПКА, ТАПОК, КАПОТ, ОПЕКА, ПАКЕТ, МЕТКА, МАКЕТ, КОМЕТА, ПОМЕТКА

Уровень 107 – ТУК, СУК, ТУР, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СТОК, СКОТ, КОРТ, КРОТ, СРОК, УКОР, УРОК, СТУК, КУРС, КУСТ, УТРО, ТРУС, СУРОК, ТУРОК, СКОТЧ, СУЧОК, СТРУЧОК

Уровень 108 – ДАР, БРА, РАБ, БАР, ОДА, БОР, РОД, ЗОБ, ЗАД, РОБА, РОЗА, ОРДА, БАРД, ДОЗА, БРОД, ОБОЗ, ЗАБОР, ОБРАЗ, ЗАДОР, ДОБРО, ОБЗОР, ДОЗОР, БОРОДА, БОРОЗДА

Уровень 109 – ЛИК, ПИР, ПИК, КАРА, АРКА, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, КАРП, ПАРК, ПИКА, КИПА, ЛИПА, ПИЛА, ЛАПА, ЛИРА, ПАРА, КЛИП, ПАРИК, ПИЛКА, ЛАПКА, ПАЛКА, КАПРАЛ, ПАРИЛКА

Уровень 110 – САН, ТИС, ИОН, ТОН, СОН, НОС, БАС, БИС, ТИНА, СОТА, НОТА, АИСТ, НАСТ, СТАН, АНИС, САНИ, СИТО, СТОН, БАНТ, БИТА, БИНТ, СНОБ, БАТОН, ОСИНА, БАСТИОН

Уровень 111 – ТИР, ТИС, МОР, РОМ, РИС, ТОМ, СОМ, МИР, СЮР, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СИТО, ТРИО, МОСТ, РИТМ, МОРС, МИСО, ТРЮМ, ЮМОР, СМОТР, ТРЮМО, ЮРИСТ, ЮМОРИСТ

Уровень 112 – МОР, РОМ, МАК, МАТ, ОКО, ТОМ, КОМ, ТОРА, РОТА, КОРА, ТРАК, КОРТ, КРОТ, ОМАР, КОМА, МРАК, АТОМ, МАРТ, КОРМ, КОРМА, КОМАР, РОКОТ, ОТРОК, МОТОР, МОТОК, ОТКОРМ, МОКРОТА

Уровень 113 – ТИР, ТИК, КИТ, МАК, МАТ, МИР, ТРАК, КАРЕ, РЕКА, ИКРА, ТРЕК, МРАК, МЕРА, ТЕМА, МАРТ, ТИРЕ, МЕТР, РИТМ, КРЕМ, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, МЕРКА, МЕТКА, МАКЕТ, МАТЕРИК

Уровень 114 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ТИК, КИТ, ПОЛ, ИОН, ТОН, ЛИК, ПИК, ТИП, КИНО, ПЛОТ, КЛОП, ПОЛК, ТОЛК, КЛОН, КИЛТ, КЛИН, КЛИП, ПОНИ, ПИОН, ТОНИК, ПИТОН, ПИЛОТ, ПИЛОН, ПИНОК, ПЛОТНИК

Уровень 115 – ЧАТ, ЧАС, ТОРА, КОРА, РОТА, ТРАК, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, КОСА, СКАТ, КОРТ, СОТА, СТОК, СКОТ, КРОТ, РОСА, СРОК, ТКАЧ, СОТКА, ТОСКА, ОКРАС, САЧОК, ТОЧКА, СКОТЧ, СТРОКА, СТРОЧКА

Уровень 116 – ТИК, КИТ, ИКС, ИСК, ТИС, ЕДА, САД, СКАТ, АИСТ, КИСА, СКИТ, ДИТЕ, ДИСК, КИСТА, ТАКСИ, АСКЕТ, ТЕСАК, СЕКТА, СЕТКА, КИСЕТ, КАДЕТ, ДИЕТА, ДИСКЕТА

Уровень 117 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ТИР, ПИР, ТИП, ХОР, ПАХ, ХИТ, ТОРА, РОТА, ПАРИ, ПИАР, ПОРА, ПИРА, ПОРТ, ТРАП, ТРИО, ХРАП, ПРАХ, ХРИП, ПИРАТ, ТРОПА, ПИХТА, ХРИПОТА

Уровень 118 – БРА, РАБ, БАР, БАК, БУР, БУК, КУБ, ШАР, КУШ, КАРА, АРКА, РУКА, КРАБ, БРАК, АРАБ, АУРА, КАША, ШУБА, БАРАК, РУБКА, ШКУРА, ШУБКА, РУБАШКА

Уровень 119 – МАК, ПИР, ПИК, МИР, КАРЕ, РЕКА, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, КАРП, ПАРК, ПИКА, КИПА, МРАК, МЕРА, РЕПА, ПАЕК, КРЕМ, ПАРИК, МЕРКА, ПРИМА, ПРИЕМ, ПРИЕМКА

Уровень 120 – ДАР, ОДА, ПОЛ, РОД, ЕДА, ДОЛ, ЛАД, ЛЕД, ПОРА, ПОЛА, ОРДА, РЕПА, ПЕРО, ПОЛЕ, ОРЕЛ, ДЕЛО, ДЕПО, ПЛОД, ПЛЕД, ЛОРД, ОПЕРА, ЛАДРЕ, ЛЕОПАРД

Уровень 121 – ТОН, ОКО, ТОРА, РОТА, КОРА, ТРАК, КОРТ, КРОТ, НОРА, КРАН, КАНТ, НОТА, ТАНК, ТРОН, ОКНО, НОРКА, КРОНА, ОКТАН, НОТКА, РОКОТ, ОТРОК, КОРОНА, КАРТОН, КОНТОРА

Уровень 122 – ОПТ, ТОП, ПОТ, СПА, ПАС, ПОП, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, РОСА, ПОРА, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, ТРАП, ОСПА, РАПС, СПОР, ТРОПА, СПОРТ, СТОПА, СПОРА, ПАСТОР, ПАСПОРТ

Уровень 123 – МОР, РОМ, МАТ, РОГ, ТОМ, ГАМ, МАГ, ТОРА, РОТА, ТАРА, ОМАР, ГОРА, РАМА, МАРТ, АТОМ, МОРГ, ГРОМ, ГРОТ, ТОРГ, АГАТ, АОРТА, АРОМАТ, ГРАМОТА

Уровень 124 – ИКС, ИСК, ПИР, СПА, РИС, ПАС, ПИК, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, КИСА, КАРП, ПАРК, ПИАР, ПАРИ, КИСА, ПИКА, КИПА, РИСК, РАПС, ПИРС, ПИСК, ИРИС, ПАРИК, ИСКРА, СКРИП, ПРИИСК, КИПАРИС

Уровень 125 – ОПТ, ТОП, ПОТ, РОД, ДОК, КОД, ТУК, ТУР, ПУД, КОРТ, КРОТ, ПОРТ, УПОР, УКОР, УРОК, УТРО, ПРУТ, ПРУД, ТРУД, ТУРОК, ОТКУП, УКРОП, ПРОДУКТ

Уровень 126 – ДАР, ОДА, РОВ, ВОР, РОД, ЕДА, РЕВ, ТОРА, РОТА, ОРДА, ВЕРА, ЕВРО, ВЕТО, ДВОР, ВРЕД, ВОДА, ДЕВА, ОТВАР, АВТОР, ТОВАР, ДРЕВО, ВЕДРО, ДРОВА, ДЕТВОРА

Уровень 127 – БРА, РАБ, БАР, БОР, БАК, БОК, ТОРА, РОТА, КОРА, ТРАК, КАРЕ, РЕКА, КОРТ, КРОТ, ТРЕК, РОБА, КРАБ, БРАК, ОТЕК, БРАТ, БОРТ, ОБЕТ, КАТЕР, ТЕРКА, АКТЕР, КОБРА, ТАБОР, ТОРБА, ОБЕРТКА

Уровень 128 – РОВ, ВОР, ТОРА, РОТА, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, СОТА, РОСА, СВАТ, ВОРС, СОВА, ОТВАР, АВТОР, ТОВАР, СТВОР, ВОРОТ, СВОРА, ОСТОВ, ОСТРОВ, ВОРОТА, СОАВТОР

Уровень 129 – ОДА, САН, ТИС, ТОН, ИОН, СОН, НОС, САД, ДНО, СОТА, ТИНА, НОТА, АИСТ, НАСТ, СТАН, АНИС, САНИ, СИТО, СТОН, АНОД, СОДА, ОСИНА, СТАДО, СИНОД, СТАДИОН

Уровень 130 – ДАР, ОДА, РОД, МОР, РОМ, МАТ, ТОМ, ЕДА, ДОМ, МЕД, ТОРА, РОТА, ОМАР, ОРДА, МЕРА, ТЕМА, МАРТ, АТОМ, МЕТР, МОРЕ, МОДА, МЕТРО, МОРДА, МЕТОД, ДРЕМОТА

Уровень 131 – ТИК, КИТ, САН, ИКС, ИСК, ТИС, СКАТ, ТИНА, КИСА, КАНТ, АИСТ, НАСТ, СТАН, СКИТ, АНИС, САНИ, ТАКТ, НИТКА, КИСТА, ТАКСИ, САНКИ, ТИТАН, НАТИСК, ТАНКИСТ

Уровень 132 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ОДА, ПОЛ, ДОЛ, ЛАД, ПОЛА, ПЛОТ, ЛАПА, ПЛОД, ДАТА, ПЛАТО, ТОЛПА, ЛАПТА, ПЛАТА, ОПАЛПА, ОТПАД, ЛОПАТА, ОПЛАТА, ДОПЛАТА

Уровень 133 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ПЕС, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, ПЕРО, СПОР, СЕРП, ПЕРС, СЧЕТ, ЧЕРТ, ОСЕТР, СПОРТ, ПЕРСТ, ПОЧЕТ, ПРОСЧЕТ

Уровень 134 – ИКС, ИСК, ПИР, СПА, РИС, ПАС, ПИК, ИКРА, ПАРИ, ПИАР, КИСА, КАРП, ПАРК, КИПА, РИСК, РАПС, ПИРС, ПИСК, КРИК, ПАРИК, ИСКРА, СКРИП, СКРИПКА

Уровень 135 – ОПТ, ТОП, ПОТ, ТИК, КИТ, ПИК, ТИП, ПИКА, КИПА, ПАКТ, ПИТА, ОТЕК, ПАЕК, ТОПКА, ТАПОК, КАПОТ, ИКОТА, ОПЕКА, ПАКЕТ, ПИКЕТ, ОПТИКА, ИПОТЕКА

Уровень 136 – ЛЕС, ЛЕН, ПЕС, ЕЛЬ, ПЛЕН, ЛЕНЬ, СЕНЬ, ПЕНЬ, СЕЛЕН, СЛЕПЕНЬ, ПЛЕСЕНЬ

Уровень 137 – ТОН, ПОРТ, ПЕРО, ТРОН, ЕНОТ, ЦЕНТ, ОТЕЦ, ТЕНОР, ТОРЕЦ, ЦЕНТР, ПРОЦЕНТ

Уровень 138 – ОДА, БРА, РАБ, БАР, РОД, БОР, БАК, ОКО, ДОК, КОД, БОК, КОРА, РОБА, ОРДА, КРАБ, БРАК, КАДР, БАРД, БРОД, КОБРА, КОРОБ, ОБРОК, ДОБРО, БОРОДА, БОРОДКА

Уровень 139 – ТУК, КОК, ТАЗ, ТУЗ, УТКА, КОЗА, АЗОТ, УКАЗ, ОТКАЗ, КАТОК, ЗАКУТОК

Уровень 140 – ОДА, БРА, РАБ, БАР, РОД, БОР, МОР, РОМ, ЛОБ, ДОЛ, БАЛ, ЛАД, ЛОМ, ДОМ, ОМАР, РОБА, ОРДА, БАРД, БРОД, МОДА, ЛОРД, БРОМ, РОМБ, МОРДА, ЛОМБАРД

Уровень 141 – ЛУК, ЛЕН, ЕЛЬ, БУК, КУБ, КЛЕН, КЛУБ, ЛЕНЬ, НУЛЬ, КУЛЬ, КЛУБЕНЬ

Уровень 142 – ТИР, ТИК, КИТ, ИКС, ИСК, ТИС, РИС, ТРАК, СКАТ, ИКРА, КИСА, АИСТ, СКИТ, РИСК, ИРИС, КИСТА, ТАКСИ, САТИР, ИСКРА, ТИСКИ, СТИРКА, СТАРИК, САТИРИК

Уровень 143 – СЭР, РЭП, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, КОРТ, КРОТ, СТОК, СКОТ, СРОК, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, СПОР, ЭПОС, ПОЭТ, СПОРТ, ЭКСПОРТ

Уровень 144 – ЛАЗ, ЗАЛ, МИР, МЕЛ, МЕРА, ЛИРА, ЗАЕМ, ЗИМА, ЗАМЕР, ЛАЗЕР, РЕАЛИЗМ

Уровень 145 – ОДА, РОД, ЕДА, ТОРА, РОТА, ПОРА, ОРДА, ПОРТ, ТРАП, РЕПА, ПЕРО, ДЕПО, ТРОПА, ОПЕРА, ПАДРЕ, АДЕПТ, ОТПАД, ТОРПЕДА

Уровень 146 – ЛИК, ЛЕН, ЕЛЬ, МЕЛ, КЛИН, КЛЕН, ЛЕНЬ, МЕЛЬ, ЕЛЬНИК, НИКЕЛЬ, МЕЛЬНИК

Уровень 147 – СЫР, РЫК, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, КОРТ, КРОТ, СТОК, СКОТ, СРОК, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, СПОР, СТЫК, ОПЫТ, СПОРТ, ОТПРЫСК

Уровень 148 – ЛЕС, ЛЕН, ЛИС, ЕЛЬ, НИЗ, СЕНИ, ЛЕНЬ, СЕНЬ, СИНЬ, СЛИЗЬ, СЛИЗЕНЬ

Уровень 149 – ПОЛ, ТИП, ГОЛ, ИГО, ПЛОТ, ПОЛО, ЛОТО, ИТОГ, ОПЛОТ, ПИЛОТ, ПОЛОГ, ЛОГОТИП

Уровень 150 – ТИР, ТИК, КИТ, ИКС, ИСК, ТИС, РИС, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, КОРТ, КРОТ, СТОК, СКОТ, СРОК, СКИТ, СИТО, РИСК, ТРИО, ИРИС, ИСТОК, ТРИКО, ТИСКИ, ИСТОРИК

Уровень 151 – ИОН, РОГ, ИГО, ГЕН, ГОРЕ, ГОРН, РИНГ, HeГ p, Гepo:ИН, РЕГИОН, ГОРЕНИЕ

Уровень 152 – ТИР, ТИС, ПИР, РИС, ТИП, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, ПОРТ, ПОСТ, СТОП, СИТО, СПОР, ТРИО, ПИРС, СПОРТ, СПИРТ, СИРОП, ПРИРОСТ

Уровень 153 – ВАЛ, АУЛ, ТУР, ШАР, ТУШ, ШУТ, РАУТ, ЛАВР, УШАТ, ТУША, ШТУРВАЛ

Уровень 154 – МАК, ИВА, КОМ, ВОЗ, ЗОВ, КОМА, КОЗА, ВИЗА, ЗИМА, МАЗОК, ЗАМОК, ЗИМОВКА

Уровень 155 – РОГ, ГОЛ, ИГО, ХОР, ГОРА, ИГРА, ЛИРА, ЛИГА, ИГЛА, ХЛОР, ОЛИГАРХ

Уровень 156 – ОДА, РОД, ИОН, ДНО, НОРА, ОРДА, АНОД, ДРОН, ИРОД, ДИОД, НАРОД, РАДИО, РОДИНА, АНДРОИД

Уровень 157 – ОКО, ДОК, КОД, ДОЛ, ЛАД, ШОК, КЛАД, ШЛАК, ОКЛАД, ЛОДКА, ШКОЛА, КОЛОДА, ШОКОЛАД

Уровень 158 – ЛОБ, ДОЛ, БАЛ, ЛАД, САД, БАС, САЛО, СОЛО, СОДА, СДОБА, ОСОБА, СОЛОД, СЛОБОДА

Уровень 159 – АУЛ, ЛУК, ЛАЗ, ЗАЛ, КАРЛ, АРКА, РУКА, АУРА, ЗЛАК, ЗАЛА, УКАЗ, АКУЛА, КАРАУЛ, РАЗЛУКА

Уровень 160 – ОКО, ТОМ, КОМ, ЛОМ, ТОЛК, ЛОТО, МОТОК, ЛОТОК, МОЛОТ, МОЛОКО, МОЛОТОК

Уровень 161 – РОВ, РЕВ, ВОР, ВЕК, ЖУК, УКОР, ЕВРО, УРОК, УКОР, КРОВ, ВЕКО, КОРЖ, КОВЕР, КРУЖЕВО

Уровень 162 – ВАЛ, ЛЕС, ЛОВ, ВОЛ, ВЕС, ЛЕВ, САЛО, ОСЕЛ, СЕЛО, ОВАЛ, ОВЕС, СОВА, ВЕСЛО, ЛОВЕЛАС

Уровень 163 – ОКО, КОК, ЛЕТО, ТЕЛО, ОТЕК, ТОЛК, КЛОК, ЛОТО, КОТЕЛ, ЛОТОК, КОТЕЛОК

Уровень 164 – ИКС, ИСК, ЛИК, ЛАЗ, ЗАЛ, ЛИС, КИСА, ЛИСА, СИЛА, ЗЛАК, ЗАЛА, СКАЛА, ЛАСКА, ЗАИКА, САЛАЗКИ

Уровень 165 – РОД, ПИР, ЯРД, РЯД, ПАРИ, ПИАР, ПОРА, ОРДА, ИРОД, АРИЯ, ЯДРО, РАДИО, ПАРОДИЯ

Уровень 166 – ТОН, КОК, КАНТ, НОТА, ТАНК, ТАКТ, ОКТАН, НОТКА, ОТКАТ, КАТОК, КОНТАКТ

Уровень 167 – РОВ, ВОР, БОР, РОГ, РЕВ, БОГ, БЕГ, ЕВРО, ГОРЕ, ГОРБ, ГЕРБ, ГОВОР, БОРОВ, ОБОГРЕВ

Уровень 168 – ЕДА, ЛАД, ЛЕН, ЛЕД, ЕЛКА, КЛАН, КЛАД, КЛЕН, ДЕКАН, НАДЕЛ, ЛЕДЯНКА

Уровень 169 – БРА, РАБ, БАР, БОР, ЗОБ, РОБА, РОЗА, БОЕЦ, ЗАБОР, ЗЕБРА, ОБРАЗ, ОБРЕЗ, БОРЕЦ, ОБРАЗЕЦ

Уровень 170 – ДОК, КОД, БОК, ВЕК, БУК, КУБ, ДУБ, ВЕКО, ОБЕД, ОБДУВ, БУКВОЕД

Уровень 171 – ПИР, РИС, СПА, ПАС, ПАРИ, ПИАР, ИГРА, РАПС, ПИРС, АРИЯ, РЯСА, ГИРЯ, ГИПС, ПРИСЯГА

Уровень 172 – ОКО, ЧАС, ОЧКО, КОРА, КОСА, РОСА, СРОК, ОКРАС, ОСОКА, САЧОК, СОРОКА, СОРОЧКА

Уровень 173 – РОВ, ВОР, МОР, РОМ, ВАЛ, ЛОВ, ВОЛ, ЛОМ, ОМАР, ОВАЛ, ЛАВР, МАВР, МЫЛО, РЫЛО, МОЛВА, МЫЛОВАР

Уровень 174 – МАК, МАТ, ТОМ, КОМ, ЧАТ, КОМА, АТОМ, ТКАЧ, МАЧО, МАТЧ, ТОЧКА, ОТМЫЧКА

Уровень 175 – ИОН, ДОЛ, ГОД, ДНО, ГОЛ, ДОГ, ИГО, ХОД, ГИД, ДОЛГ, ИДОЛ, ХОЛДИНГ

Уровень 176 – ОКО, СОН, НОС, БОК, СОЯ, БОКС, ОКНО, СОНЯ, СНОБ, НОСОК, ОСОБНЯК

Уровень 177 – ИОН, ТОН, ТИП, ЕНОТ, ТЕНИ, ПОНИ, ПИОН, ПЕНЯ, ПИТОН, ПЯТНО, ПОНЯТИЕ

Уровень 178 – ВАЛ, ЛОВ, ВОЛ, ЛЕН, ЛЕВ, ОВАЛ, ВЕНА, ОВЕН, ВОЛАН, ВОЛНА, НОВЕЛЛА

Уровень 179 – РОД, ТАЗ, ЗАД, ТОРА, РОТА, РОЗА, ОРДА, АЗОТ, ДОЗА, ЗАТОР, ЗАДОР, ДОЗОР, ДОЗАТОР

Уровень 180 – ТИС, ИОН, ТОН, СОН, НОС, ОСЬ, НИЗ, СИТО, СТОН, СИНЬ, НИТЬ, ЗОНТ, ИЗНОС, НИЗОСТЬ

Уровень 181 – МАК, ДОК, КОД, КОМ, ДНО, ДОМ, КОМА, АНОД, МОДА, ДАМА, МАНКА, КОМАНДА

Уровень 182 – ИОН, КОРА, КАРА, АРКА, ИКРА, НОРА, КРАН, КИНО, РАНА, НОРКА, КРОНА, КИНОА, ИКОНА, АРКАН, ОКРАИНА

Уровень 183 – МОР, РОМ, ЛЕС, ЛОМ, СОМ, МЕЛ, ОСЕЛ, СЕЛО, ОРЕЛ, МОРЕ, МОРС, РЕЛЕ, РЕМЕСЛО

Уровень 184 – ТИР, ТИС, ПИР, РИС, ТИП, ТУР, СУП, ПУП, ПИРС, ТРУС, ПРУТ, СПИРТ, СПРУТ, ПРИСТУП

Уровень 185 – БАК, МАК, БОК, КОМ, МАЙ, БОЙ, КОМА, БАНК, ОБМАН, МОЙКА, КОМБАЙН

Уровень 186 – ДОК, КОД, ДОЛ, ЛАД, ТОЛК, КЛАД, ДАТА, ОКЛАД, ЛОДКА, КАТОД, ОТКЛАДКА

Уровень 187 – РОД, ТУР, ОСЬ, СУД, ТОРС, ТРОС, СОРТ, РОСТ, УТРО, ТРУС, СУТЬ, ТРУД, ДУРЬ, ДУРОСТЬ

Уровень 188 – РЕВ, ЖАР, ВЕК, КАРА, АРКА, КАРЕ, РЕКА, ВЕРА, ЖАРА, ВАРКА, КРАЖА, ЖАРКА, ВАРЕЖКА

Уровень 189 – ИКС, ИСК, ИОН, ЛИК, СОН, НОС, ЛИС, ЛОСК, СКОЛ, КИНО, КЛОН, КЛИН, СЛОН, НОСИК, СКЛОН, НОСИЛКИ

Уровень 190 – РОГ, ГОЛ, КОРА, КАРЕ, РЕКА, ЕЛКА, ГОРА, ОРЕЛ, ГОРЕ, ГРЕК, ЛАРЕК, ГОРКА, ГОРЕЛКА

Уровень 191 – ЛИК, БАК, БАЛ, ЛАЗ, ЗАЛ, ЗЛАК, БЛИК, ИЗБА, КИЗИЛ, АЛИБИ, БАЗИЛИК

Уровень 192 – ИОН, СОН, НОС, ЛЕС, ЛЕН, ЛИС, ОСЕЛ, СЕЛО, СЕНИ, СЛОН, СЕНО, СЕЛЕН, СОЛЕНИЕ

Уровень 193 – ПОЛ, МОР, РОМ, ПИР, ЛОМ, МИР, МЕЛ, ПЕРО, ПОЛЕ, ОРЕЛ, МОРЕ, ПРИЕМ, ПРОЕМ, ПОЛИМЕР

Уровень 194 – БАК, МАК, БОК, КОМ, КОМА, БАНК, КАБАН, БАНКА, МАНКА, ОБМАН, ОБМАНКА

Уровень 195 – ТИС, ЛИС, СОТА, САЛО, АИСТ, СЛОТ, СТОЛ, СИТО, ЛИСА, СИЛА, ЛИСТ, ЛИЦО, СТОЛИЦА

Уровень 196 – ТИР, ПИР, ТИП, ПАРИ, ПИАР, ПИТА, ТРАП, РЕПА, ТИРЕ, ТИТР, ПИРАТ, ТЕАТР, ПАРИТЕТ

Уровень 197 – МАК, ЯМА, КАРА, АРКА, РАМА, МРАК, МАЯК, МАРКА, КАРМА, РАМКА, ЯРМАРКА

Уровень 198 – КИЧ, ЧАН, ЧЕК, ЧИН, КАРЕ, РЕКА, ИКРА, КРАН, КЕРН, КРЕН, ЧЕРНИКА

Уровень 199 – ТИС, ТОМ, ТИП, СОМ, МИМ, ПОСТ, СТОП, СИТО, МОСТ, МИСО, МОПС, СИМПТОМ

Уровень 200 – СПА, САН, ПАН, ПАС, САД, АНИС, САНИ, СИНЬ, СПАД, ДАНЬ, СПИНА, НАДПИСЬ

CK Note : Если вы редактируете верхний или нижний колонтитул Если вы хотите изменить внешний вид всех заголовков Практика: использование панели инструментов верхнего / нижнего колонтитула

Word 2007 Другая первая страница

Word 2007 Практика: включи другую первую страницу

Разные четные и нечетные

Здесь второе поле { PAGE } в каждом поле — это то, что вы хотите Есть верхний и / или нижний колонтитулы |

|

Поля

|

Страница X из Y

Есть кнопки как для номера страницы, так и для номера

полей страниц (numpages) на панели инструментов верхнего / нижнего колонтитула.

Страница X из Y (1 из 3 и т. Д.) Состоит из двух

основные поля, поле PAGE и NUMPAGES

поле. Их можно вставить с помощью метода Insert> Field или просто набрать «page» или «numpages».

(без кавычек) выберите слово и нажмите

Ctrl + F9 , чтобы сделать его полем и F9 , чтобы

обновите его.Как и поля страницы, поле NumPages может быть

отформатирован. Для причудливого манипулирования ими и

companion SectionPages , см.

упомянутые выше статьи Билла Коана и Грега Макси.

Формат номеров страниц

Вам нужно будет понять, как вставлять и

форматировать номера страниц. Для

Например, вы можете добавить в свой документ Оглавление и захотите

нумерация страниц должна быть в формате строчных римских цифр.Так долго как

ваш документ разделен на разделы, вы можете отформатировать их по-разному

номера страниц в каждом разделе вашего документа.Если вы перезапустите нумерацию страниц в разделе, а затем добавите

Разрыв раздела для нового раздела, новый раздел также будет

возобновить нумерацию страниц с того же места. Если страница

нумерация продолжается в Разделе, когда новый Раздел

начатый с этого раздела, новый раздел также будет иметь

непрерывная нумерация страниц.См. Также

Автоматические номера страниц в нескольких документах

То же, что и предыдущее

/ Ссылка на предыдущий

Word по умолчанию — соединяет все заголовки в документе и все

нижние колонтитулы в документе, чтобы все они были одинаковыми.Это делает

с помощью команды Ссылка на предыдущий (ранее такой же, как предыдущий) .Важно выключить

Ссылка на предыдущий вариант ПЕРВАЯ, прежде чем вносить какие-либо другие изменения. Это будет

предотвратить изменение предыдущего раздела.

| Наконечник Обычно лучше начинать сверху вашего документа при работе с заголовками и Колонтитулы. |

| Предупреждение Word по умолчанию всегда делает верхний и нижний колонтитулы нового раздела такие же, как Предыдущий раздел.Отключить ссылку на предыдущий во-первых, иначе ваши изменения могут повлиять на другие разделы. |

| СК Примечание за штуку |

Документ может иметь как книжную, так и альбомную ориентацию.

страницы с

Верхние / нижние колонтитулы в одном документе.

Изменение ориентации осуществляется через страницу

Диалог настройки в меню «Файл».Если вы выберете «Весь документ» для применения изменения, вы

изменить ориентацию всего документа. если ты

выберите «Эта точка вперед», вы вставите

Разрыв раздела

в этот момент с новой ориентацией, применяемой к новому

Раздел.Другие варианты могут включать «Выбранный текст», если вы

выделите текст и «Этот раздел», если ваш документ

уже имеет несколько разделов.

Верхние и нижние колонтитулы с несколькими ориентациями в одном

Документ

Как правило, верхние и нижние колонтитулы предназначены для распространения информации.

в верхней или нижней части страницы, давая читателю много

информация в небольшом пространстве. Некоторая информация находится слева, некоторая

в центре, а некоторые — в правой части страницы.В версиях Word до 2007 это делается с помощью настроек вкладки в

стили верхнего и нижнего колонтитула. Это хорошо работает

если все страницы в документе имеют одинаковую ориентацию. Это не работает

так хорошо, когда одни страницы в портретном, а другие в альбомном

ориентация. У стилей верхнего и нижнего колонтитула по умолчанию есть центр и

правая вкладка установлена для книжной ориентации. Обратите внимание, что изменение

ориентация страницы по сравнению с остальной частью документа требует

другой раздел.Вот скриншоты, показывающие, как это работает.

Книжная ориентация

Альбомная ориентация

Итак, если вы используете в документе верхние и нижние колонтитулы и

некоторые страницы настроены как альбомная ориентация, а другие настроены для

портретная ориентация, возможно, вам придется использовать отдельные стили для

верхние и нижние колонтитулы в разной ориентации или использовать другие

метод распределения компонентов ваших верхних и нижних колонтитулов.если ты

используйте отдельные стили, у вас не должно быть ваших верхних и нижних колонтитулов

связаны с предыдущими разделами (по крайней мере, в тех областях, где есть

ориентация меняется).Версии Word, начиная с Word 2007, имеют инструмент, позволяющий

выравнивать по полям и отступам, а не по параметрам вкладки, называемым

Вкладка «Выравнивание». Это делает изменение ориентации заголовков и

колонтитулы проще.

| СК Я зашел так далеко, что удалил страницу См. |

Для получения дополнительной информации об использовании нумерации глав см.

http://wordmvp.com/FAQs/Numbering/ChapterNumber.htm.

Подробнее о нумерации приложений см.

http://www.ShaunaKelly.com/word/numbering/NumberingAppendixes.html.

Форматирование номеров страниц

Форматирование номеров страниц лучше всего контролировать с помощью

Диалоговое окно «Форматирование номеров страниц».Вы получаете доступ к этому диалогу

из любого меню или элемента управления «Вставить номера страниц».Word 97-2003

Диалог формата номера страницы дает вам много возможностей управления

от того, как отображаются номера ваших страниц, не только на странице, но и

также вОглавление,

Подпись или

Перекрестная ссылка.

Первый выбор — тип нумерации.

Это позволяет вам выбрать два варианта, каждый из

три основных формата: арабские цифры, римские цифры или

алфавит (буквы).Далее находится флажок, который позволяет использовать нумерацию глав.

Если вы отметите его, он активирует выбор

(встроенный)стиль заголовка , который сигнализирует о начале

глава. Эту главу необходимо пронумеровать с помощьюАвтоматическая нумерация.

Вам также разрешено

выбор разделителя для разделения главы

номер из номера страницы.(Примечание: оба

раскрывающиеся списки прокручиваются, на самом деле они показывают меньше вариантов

за один раз.)У вас есть возможность продолжить нумерацию с

предыдущий раздел или перезапуск нумерации раздела на

другое число (1).Если вы начнете новый раздел, выбор, сделанный здесь

по умолчанию продолжить в новом разделе. Включая

решение о перезапуске нумерации.

Практика: форматирование номеров страниц

Создайте новый пустой документ.

Сохранить как (ваши инициалы) Разделы.

- Тип

Конфиденциальный трудовой договор

Компания ZZZ

1 января 2000 г.

- Выберите «Вставка»> «Разрыв».В области «Разрывы разделов» выберите «Далее».

Страница для вставки разрыва раздела следующей страницы.- Введите Содержание и нажмите ENTER.

- Вставить разрыв раздела следующей страницы.

- В раскрывающемся списке «Стиль» на панели инструментов «Форматирование» выберите «Текст».

Текст.- Введите = rand (30) и нажмите ENTER.

- Вставить разрыв раздела следующей страницы.

- Введите Приложение: Повышение зарплаты и нажмите ENTER.

- Выберите «Файл»> «Параметры страницы»> «Размер бумаги».

- В разделе «Ориентация» выберите «Альбомная».

- Убедитесь, что в поле «Применить к:» указано «Этот раздел».

- Сохраните документ.

- Нажмите CTRL + HOME, чтобы перейти к началу документа.

- Выберите «Просмотр»> «Верхний и нижний колонтитулы».

- Нажмите кнопку «Переключиться между верхним и нижним колонтитулами». Ваш курсор

должен быть в нижнем колонтитуле первой страницы. Обратите внимание, что там написано: Нижний колонтитул

Раздел 1. Нам не нужен номер страницы на первой странице, поэтому оставьте его.

пустой.- Нажмите кнопку «Показать далее», чтобы перейти к следующему нижнему колонтитулу. Должно

прочтите: Уведомление о разделе нижнего колонтитула справа, в котором указано «Ссылка на предыдущий».- Нажмите кнопку «Ссылка на предыдущий».Это отключает

Нижний колонтитул раздела 2

из нижнего колонтитула Раздела 1.- Нажмите центральную кнопку на панели инструментов форматирования, чтобы переместить

курсор в середину нижнего колонтитула.- Нажмите кнопку «Форматировать номер страницы». Диалоговое окно «Формат номера страницы»

коробка открывается.- В раскрывающемся списке Числовой формат выберите строчные латинские буквы.

Цифры.- В разделе «Нумерация страниц» выберите «Начать с», чтобы номера страниц начинались с

считая от этого раздела.- Щелкните OK, чтобы вернуться к нижнему колонтитулу.

- Нажмите кнопку «Вставить номер страницы» на панели инструментов верхнего / нижнего колонтитула.

- Нажмите «Показать далее», чтобы переместить курсор в раздел «Нижний колонтитул 3».

- Отключить ссылку на предыдущий с помощью кнопки в верхнем / нижнем колонтитуле

панель инструментов.- Щелкните Формат номера страницы.

- Измените числовой формат на арабские цифры, выберите «Начать с» и

измените Start At на 1. Нажмите OK.- Нажмите «Показать далее», чтобы переместить курсор в раздел нижнего колонтитула 4.

- Отключить ссылку на предыдущий.

- Измените формат чисел на заглавные буквы.

- Нажмите «Закрыть» на панели инструментов верхнего / нижнего колонтитула.

- Переключитесь в режим предварительного просмотра и проверьте правильность номеров страниц.

Наличие верхних и нижних колонтитулов книжной ориентации на альбомной странице

Когда страница находится в альбомном режиме, верхние и нижние колонтитулы также находятся в

ландшафтный режим.

Бывают случаи, когда писатель хочет, чтобы верхние и нижние колонтитулы оставались

в том же месте на физической странице, а не вращаться вместе со страницей

содержание.

Эта часть возникла из

вопрос, заданный на сайте ответов Microsoft, и три решения

были даны.

- Поместить верхние и нижние колонтитулы для этого раздела в повернутый текст

поля, которые на самом деле находятся на левом и правом полях

альбомная страница.Как поместить номер страницы с книжной ориентацией на страницу с альбомной ориентацией

Билл Коан, MVP - Если содержимое представляет собой только одну страницу, поместите их в таблицу

и поверните текст в таблице.(Это не требует раздела

разрыв или разные верхние / нижние колонтитулы, потому что страница остается

в портретной ориентации.) - Если альбомная ориентация — это только одна страница, поместите их

в текстовом поле и поверните текстовое поле. (Это также не требует

разрыв раздела или другие верхние / нижние колонтитулы.)

Как разместить книжный номер страницы на альбомной странице

Билл Коан, MVP, Дэйв Радо, MVP, и Сюзанна Барнхилл, MVP

Учебник Word 2010 по верхним и нижним колонтитулам

Верхние и нижние колонтитулы в Word 2003 — от базового до сложного — учебное пособие

Колонны (Секция СК)

Столбцы состоят из разделов Word, таких как верхние и нижние колонтитулы.Команда

их можно настроить в меню «Формат». Откроется диалоговое окно.Диалоговое окно имеет пять предустановок, а также позволяет вам установить параметры столбца.

вручную.

Выбор «Применить к:» или «Эта точка вперед» позволяет вставить

непрерывный раздел прервите, где вы находитесь, и сделайте остальную часть текущего

Раздел имеет нужные вам настройки столбца. По умолчанию это «Это

Раздел.»

Флажок Начать новый столбец — это один из способов вставить разрыв столбца перед

внизу страницы.При выборе столбца L eft или R ight

preset снимает отметку с настройки ширины столбца E qual. Линия между

вставляет вертикальную линию между столбцами.При желании вы можете установить большее количество столбцов. Примечание

хотя использование более трех столбцов в портретной ориентации нецелесообразно.

страница формата Letter. Снятие флажка с параметра Равная ширина столбца позволяет

вручную измените ширину столбца. Расстояние между столбцами предварительно установлено на

0.5. «Это способ разместить весь текст на одной странице или заполнить

из страницы.Обратите внимание, что разрыв столбца, как разрыв страницы вручную,

будет содержаться в абзаце Word, поэтому текст

сразу после перерыва будет в том же

абзац как тот, который предшествует разрыву. Если вы измените

форматирование абзаца изменится для всего Word

пункт.

Практика: форматирование столбцов

- Откройте документ с тремя разделами из верхнего / нижнего колонтитула

Упражнения.- Нажмите Ctrl + End, чтобы перейти в конец документа.

- Нажмите ENTER после заголовка «Основной документ»

- Введите = rand (30, 4) и нажмите ENTER.

- Вернитесь к пункту под заголовком.

- В меню «Формат» выберите «Столбцы» и щелкните предустановку для двух столбцов.

- Нажмите ОК

- Обратите внимание, что если вы были в обычном режиме, теперь вы находитесь в макете печати.

Посмотреть.- Обратите внимание, что ваш заголовок находится внутри столбцов.

- Нажмите Ctrl + Z, чтобы отменить форматирование столбца.

- Снова откройте диалоговое окно «Столбцы» из меню «Формат».

- Выберите предустановку с двумя столбцами и в разделе «Применить к» выберите «Эту точку».

Вперед »- Нажмите ОК.

- Обратите внимание, что ваш заголовок теперь находится за пределами форматирования столбца. Ты

только что создали новый (непрерывный) разрыв раздела.- Снова откройте диалоговое окно «Столбцы» из меню «Формат».

- Попробуйте щелкнуть предустановку, чтобы получить три столбца вместо двух.

- Нажмите ОК.

- Обратите внимание, что это относится к текущему разделу.

- Щелкните в середине страницы в середине абзаца.

- Снова откройте диалоговое окно «Столбцы» из меню «Формат».

- Выберите предустановку с двумя столбцами и в разделе «Применить к» выберите «Эту точку».

Вперед.«- Нажмите ОК.

- Обратите внимание, что теперь у вас есть раздел из трех столбцов, за которым следует раздел из двух

столбец Раздел.- Обратите внимание, что разрыв раздела был вставлен посередине вашего

абзац, даже в середине предложения!Столбец, созданный в Word, эквивалентен «Snining columns» в

Word Perfect. Чтобы получить параллельные столбцы в Word, вы должны использовать

Таблицы.

Печать диапазона страниц с несколькими разделами —

CK note

Word отслеживает страницы для печати по номерам страниц, назначенным

самим словом.Чтобы распечатать страницы 3-5, введите 3-5. ( Эти страницы

номера могут быть или не быть теми, которые отображаются.) Поскольку нумерация страниц может возобновляться с каждым

Раздел, это

легко иметь несколько страниц, пронумерованных 1 или 2, или даже 10 или 30! Сказать Word

какие страницы вы хотите распечатать, нужно обозначать не только страницу

номер, но номер Раздела. Вы должны указать как страницу, так и раздел

для всех чисел в диапазоне.

Используйте строку состояния, чтобы узнать, в каком разделе вы находитесь.Если это не так

показывая разделы, щелкните его правой кнопкой мыши.

Посмотреть это Microsoft

Справочная статья для получения дополнительной информации.

Водяные знаки в Word 2003 (CK Note)

Водяной знак — это элемент, который появляется за текстом и обычно

слабый. Часто это текст, но может быть и изображение. Это сбивающая с толку функция

потому что водяной знак в Word является частью заголовка. Он находится в

Заголовок первого раздела.Они обсуждаются в этой главе, потому что они вставлены как часть

Заголовок и проблемы с водяными знаками равносильны проблемам с заголовками.На скриншоте выше показан маршрут, который вам нужно пройти от Format

меню, чтобы перейти к выбору «Печатный водяной знак». Формат> Фон>

Печатный водяной знак. Когда вы это сделаете, вы получите диалоговое окно, показанное ниже.Обратите внимание, что вы можете ввести текст или выбрать изображение.Вы также можете использовать

диалоговое окно для удаления водяного знака, вставленного Word. Если текст, вы можете

цвет, по умолчанию серый полупрозрачный. Вы можете получить текст

показаны как горизонтальные или полупрозрачные. Я набрал «Работа с адвокатом

Продукт «и оставил настройки по умолчанию для серого по диагонали прозрачным.

текст. Результат показан ниже.Вы можете сохранить напечатанный водяной знак как

Автоматический текст. Доступные шаблоны

должен включать любые глобальные

шаблоны, которые в настоящее время загружены, а также прикрепленный документ

шаблон.Автотекст нельзя сохранить в документе, только в шаблоне.

После сохранения его можно использовать, как и любой другой автотекст. Это не

особенно удобен и был улучшен в Word 2007. Чтобы сохранить

Выбранное изображение в качестве автотекста можно нажать сочетание клавиш Alt + F3.Изображение или рисунок также можно использовать в качестве водяного знака. Изображений

может включать фотографии, картинки, Word Art или другие рисунки.Устранение неполадок с водяными знаками

Проблемы, которые могут возникнуть, и способы их решения:

- Если у вас возникла проблема с водяными знаками, вам необходимо

понять, как работают заголовки

потому что водяные знаки находятся в заголовке.Заголовки разделов

properties, поэтому водяные знаки также являются частью разделов.- Если заголовки в разных разделах не связаны в данный момент

водяной знак вставлен, водяной знак будет вставлен только в

первый раздел и разделы с заголовками, связанными с этим разделом.

Вам нужно будет зайти в первый заголовок раздела (просмотреть его) и

выберите изображение водяного знака. Это не будет похоже на то, что

Заголовок из-за его размещения, но это так! Скопируйте это в буфер обмена и вставьте

в несвязанных заголовках.

Вы можете избежать этой проблемы, если вставите водяной знак перед

разорвать связь заголовков. Однако обратите внимание, что после того, как заголовки отключены

вы не можете изменить водяной знак, просто используя водяной знак.

кнопка; вам все равно придется редактировать каждый несвязанный заголовок

в отдельности.- У вас не может быть более одного водяного знака, обозначенного как таковой

Слово в документе. Вы можете, хотя и иметь несколько изображений, которые выглядят

и действуют как водяные знаки — даже в тех же заголовках — пока они

не помещаются туда кнопкой водяного знака в Word.- Если вы хотите, чтобы водяной знак был только на одной странице, вы должны разместить его

за текстом в теле документа — не в заголовке или

нижний колонтитул, если верхний или нижний колонтитулы покрывают более одной страницы.- Вы устанавливаете флажок «Удалить водяной знак», но ничего не происходит или

Водяной знак продолжает отображаться на некоторых страницах. Это потому, что некоторые из

водяные знаки, которые вы видите, были вставлены как графика, а не

непосредственно с помощью кнопки «Вставить водяной знак».(См. 2-4 выше)- Вам нужен вертикальный текст, а не горизонтальный или диагональный, или какой-то

другой вариант. Используйте WordArt, чтобы создать то, что вы хотите, а затем либо

вставьте его напрямую или сохраните WordArt как изображение, а затем вставьте

он использует функцию водяного знака в качестве изображения. (Если вы сделаете последнее,

вы не сможете редактировать его в Word.)Установка водяного знака только на первый

страница многостраничного документа (или на каждой странице, кроме первой)

- Помните, водяные знаки — это изображения в верхних и нижних колонтитулах.

- Если вы вставите водяной знак с помощью диалогового окна «Фон», он будет

появляются на всех страницах документа. В Word 2003 это правда

независимо от других настроек заголовка.- Если в макете страницы отмечена другая первая страница,

затем перейдите к заголовку первой или продолжительной страницы (где вы

не хотите водяной знак), выберите водяной знак, щелкнув по нему,

и удалите его.- Если после установки водяного знака вы включаете другой

настройка первой страницы- Если вам нужен другой водяной знак на разных страницах, на всех, кроме

один должен быть вставлен в соответствующий заголовок, вставив изображение

в заголовке, а не в диалоговом окне «Фон».- Если в документе несколько разделов, помните о

ссылку на предыдущую настройку для каждого заголовка в каждом разделе (помните,

в каждом разделе есть настройки для трех разных заголовков, независимо от того,

отображаются или нет).Шрифт, используемый по умолчанию для пользовательских текстовых водяных знаков, будет шрифтом

используется для нормального

стиль.

Это можно изменить в диалоговом окне для вставки водяного знака.Текстовые водяные знаки являются WordArt.Если вы отредактируете заголовок и нажмете на него,

вы можете использовать инструменты WordArt для редактирования.

Если вы хотите изменить текст, используйте кнопку «Изменить текст». Это позволяет

вы можете изменить как текст, так и шрифт / размер.Устранение неполадок с водяными знаками

Водяные знаки — это создание заголовков.

Водяные знаки — это изображения, обычно полупрозрачные.

Метод Формат> Фон> Водяной знак вставляет одно такое изображение, которое

должен появиться на всех страницах документа.Если вы хотите чего-то другого, вы должны начать торговать

с изображениями в заголовках напрямую. Это усложняет ситуацию.Предотвращение удаления водяного знака

На самом деле нельзя. Однако есть шаги, которые вы

может взять.Если вам нужен водяной знак, который нельзя удалить, отправьте

лист бумаги с настоящим водяным знаком.

Извините.

| Правило № 1: Если они видят это, они могут его скопировать. | |

| Правило № 2: Если они могут его скопировать, они могут его изменить. |

Отправить как pdf и удалить будет сложнее, чем в

Формат Word. Преобразуйте его как-нибудь в jpg, и он станет

еще сложнее. Вы можете распечатать и использовать для этого сканер. Ты

затем можно было вставить этот jpg в файл Word.

Тем не менее, есть некоторые вещи, которые вы можете делать в Word.

Водяные знаки в Word — это затемненные изображения в верхнем или нижнем колонтитуле.